Un piccolo paese in provincia di Parma: Borgotaro, paese che diede i natali anche a Eugenio Bersellini. Gioca sempre con un pallone immaginario. Per le strade lo vedi tirare ipotetici rigori, impostare impossibili calci d’angolo, tentare improbabili dribbling. Alla fine ride, di gusto. Capelli lunghi sale e pepe, tuta da ritiro d’ordinanza e scarpini da calcio con tacchetti di gomma oramai solo immaginabili da quanto consunti. Ora il suo ritiro pre-partita lo passa al Bar dello Sport tra bianchette e sigarette fumate sino al filtro. Ma prima, eh, prima. Prima… Il suo “prima” sta tutto nella tasca posteriore dei pantaloni della tuta. È una foto, un’immagine di una formazione del Napoli schierata in mezzo al campo. Io sono questo, dice indicandosi tra i giocatori in piedi. Solo qualche anno in meno e qualche chiletto in più. E questo è Omar, spiega muovendo il dito verso el Cabezon, accasciato. Tra i giovani, Sergio era l’idolo incontrastato da quando piombò, un giorno di un pomeriggio uggioso di tanti anni prima, nel prato dove borse di plastica e cappotti attribuivano a quello spiazzo verde in fondo a Borgotaro il rango di campo da calcio.

Nel prato c’era un albero, triste e solitario, lontano una ventina di metri. Nessuno sa perché, ma dall’albero spuntava un ramo ad una altezza di di due metri e quarantaquattro centimetri, esattamente quanto una traversa regolamentare di una porta da calcio. Era dritto, orizzontale e tondeggiante. Avocò a sé il pallone di cuoio bitorzoluto, e proclamò enfaticamente: “Lo prendo dieci volte su dieci”. I ragazzini rimasero muti, in attesa. Per nove volte, il pallone andò a sbattere contro il ramo e tornò docilmente sul piede sinistro di Sergio. Il decimo non lo tirò. Si limitò a sorridere e accendersi una sigaretta. Poi diede un calcetto al pallone che andò lemme lemme verso i ragazzini sbalorditi. “Ora giocate voi, il decimo non lo tiro. Solo Omar ci riusciva. Solo lui era migliore di me”. E se ne andò, con il suo carico di triste allegria. La storia di Sergio passa di bocca in tutto il paese.

E i più anziani ricordano, inventano, allargano, deformano. Aldilà delle esagerazioni di paese, il calcio di Sergio era poesia e sentimento. Era avventura. La storia di quel ragazzo che lasciò il paese per andare a cercare fortuna in giro per l’Italia era raccontata con lo sbalordimento sincero che solo il football può dare. L’unico punto di incontro tra muscoli e pensiero, tra pedate e poesia. Se ne andò, Sergio Giovannazzi, a quindici anni con il fagottino tra le mani: un cambio di vestiti e un paio di scarpe bullonate. Approdò, è vero, al Napoli di Sivori, solo per fare qualche amichevole precampionato. Poi al momento del grande salto si rifugiò tra le braccia di una bionda non troppo proclive agli orari di un atleta. Ma lui era bravo, dicono, con la palla tra i piedi. Un sinistro naturale, un dieci predestinato al successo, giuravano.

Toccava il pallone vellicandolo, giocando come un gatto fa con un gomitolo di lana. Testa alta e petto in fuori. Bello. Sputato Mario Kempes, dicevano allora. Dalla tribuna sembrava tutto così facile. Chi finisce per terra lo fa sicuramente su un materasso di piume e se il giocatore si tiene la caviglia, lo fa certamente perché il gesto fa parte di una più ampia messa in scena. Il campo è un tappeto, impossibile sbagliare un cross o un passaggio o un tiro in porta. E poi guadagnano un sacco di soldi per tirare calci ad pallone che pare fatto a posta per farsi addomesticare, così sfericamente perfetto, quasi vicario rispetto al piede.

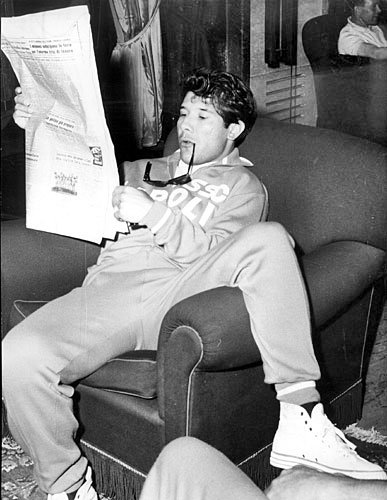

Dalla tribuna, laggiù, è tutto un groviglio di umani vittoriosi. Non c’è posto per chi perde, perché chi perde lo fa solo incidentalmente, in attesa della prossima vittoria. Sergio a Napoli perse. Il pallone sembrava una pietra dopo una notte insonne, il campo era pieno di sassi appuntiti se salti gli allenamenti per due capelli biondi. E la caviglia se la ruppe veramente. Stop. La bionda diventò irreperibile, il mister vago rispetto al futuro di quel talentuoso sinistro. Ergo: campetti di provincia, dilettantismo; calce e cazzuola per vivere lontano da Napoli, il pallone per svago e per alimentare ricordi tristi e finali. Rimane solo quel pezzo di giornale spiegazzato, con Sergio in piedi e sorridente, e el Cabezon accasciato e serio.

Aldo Boraschi