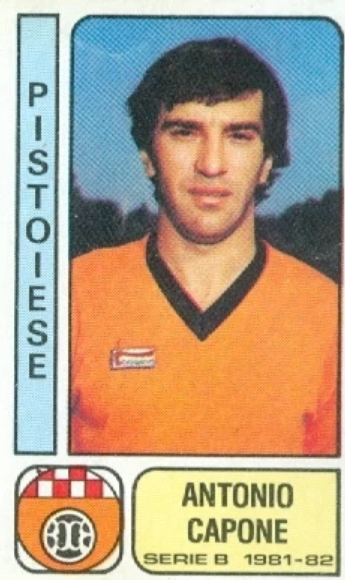

Nel Napoli degli anni Settanta, quello a cavallo tra ambizioni scudetto e finali di Coppa Italia, tra i grandi nomi e le promesse disattese, c’era anche Antonio Capone. Non era un protagonista, ma nemmeno un passante. Era uno di quei giocatori che restano sullo sfondo, ma che ogni tanto emergono per una giocata, per una corsa, per un’intuizione.

Arrivò giovane, con la faccia pulita e un sinistro educato. Non aveva il peso di Savoldi, né l’estro di Chiarugi, ma sapeva partire palla al piede come pochi. Quando lo faceva, dava l’idea di sapere dove andare. Non era sempre così, ma bastava per farlo notare.

Capone ha attraversato quegli anni con discrezione, entrando e uscendo dal campo, restando sempre in equilibrio tra occasione e rimpianto. Non esplose, ma non deluse. Si prese quello che poteva: qualche partita da titolare, qualche spezzone decisivo, qualche ovazione sincera.

Oggi il suo nome torna ogni tanto, senza clamore. In una chiacchiera da bar, in un album di figurine ingiallito, in una memoria che affiora senza preavviso. Capone era uno di quelli che si ricordano senza sapere esattamente perché. Forse per il modo in cui correva. Forse per quello che avrebbe potuto essere.

Per lui cinque stagioni in maglia azzurra, vissute nel mezzo di un’epoca sospesa: tra il tramonto malinconico del sogno viniciano e l’aurora incerta accesa da Gianni Di Marzio, tecnico visionario capace di intuire il talento dove altri vedevano solo promesse. Fu lui, del resto, il primo a sussurrare il nome di Diego Armando Maradona in Italia. Ma prima ancora di Diego, c’era stato Antonio.

Antonio Capone veniva dal cuore del calcio di provincia, quello fatto di terra, pioggia e fatica. Dalla Salernitana all’Avellino, si era costruito una fama senza clamori: gambe forti, fame vera, fiuto per il gol. Nella stagione 1976-’77, i suoi 9 gol in 31 presenze in Serie B convinsero Di Marzio che lì, tra le montagne irpine, c’era un giocatore pronto a fare il salto. E così, il Napoli lo chiamò.

L’impatto con la Serie A fu duro, come spesso accade a chi arriva senza padrini. Ma la stagione opaca di Chiarugi e Massa gli offrì uno spiraglio. E Capone ci si infilò con la determinazione di chi sa che le occasioni, se non le afferri, non tornano.

Poi arrivò il 22 gennaio 1978. San Siro, Milan-Napoli. Partita ruvida, bloccata. Eppure, c’era un giocatore che sembrava muoversi su un altro piano: Capone. Instancabile, sfuggente, affamato. Al 52’, è lui a guadagnarsi un rigore: Morini lo trattiene, lui cade. Rigore netto. Savoldi trasforma con un missile che scheggia il palo e gonfia la rete. Il Napoli vince. Ma quella sera, più del gol, resta un titolo:

“Undici polli e un Cap(p)one”, scrisse Gianni Brera sulla Gazzetta dello Sport. Una battuta, certo, ma anche un’ode. Una fotografia affettuosa di un attaccante che forse non fece sfracelli, ma che quando serviva, c’era. Eccome se c’era.

Capone firmò una doppietta alla Lazio, una tripletta al Taranto in Coppa Italia. E fu protagonista di quel Napoli che arrivò in finale contro l’Inter, a Roma. Non bastò per alzare il trofeo, ma bastò per lasciare il segno.

Poi il ritorno ad Avellino, là dove tutto era cominciato.

Come certi racconti brevi, che si ricordano per una sola scena perfetta, anche la carriera di Capone ha una pagina incisa nella memoria: San Siro, 1978. Una corsa in area, un rigore conquistato, il Milan messo in ginocchio.

Non fu un campione, forse. Ma fu unico. E questo, a volte, basta per non essere dimenticati.

Mario Bocchio