La rete era sfilacciata, i pali storti, legati con lo spago da cucina. In quel campetto dietro la scuola di Potočari, ai margini della cittadina di Srebrenica, i bambini giocavano a pallone fino all’estate del 1995. Poi, il silenzio.

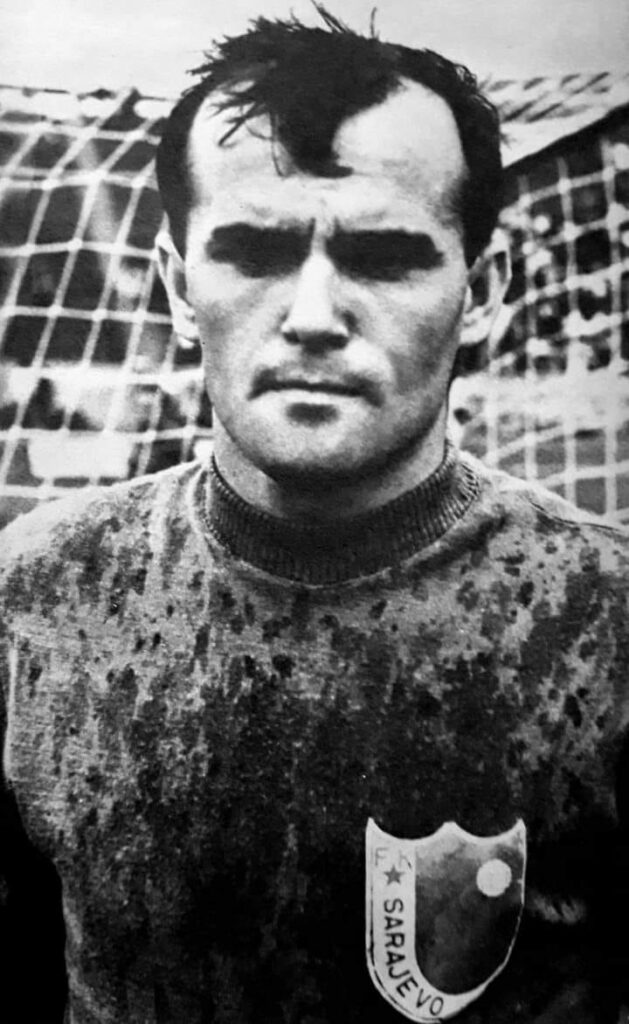

Il portiere si chiamava Amir. Aveva 14 anni, mani troppo grandi per il corpo e il sogno di diventare il nuovo Ibrahim Sirčo, l’estremo difensore del Sarajevo, la prima squadra bosniaco-erzegovese ad aver vinto il campionato jugoslavo di calcio . Parava tutto, dicevano. Rideva sempre. Non è più tornato a difendere quella porta.

Nel luglio di quell’anno, le truppe serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladić uccisero oltre ottomila uomini e ragazzi musulmani bosniaci. Un genocidio nel cuore dell’Europa, a un’ora di volo da Roma. Tra le vittime c’erano insegnanti, muratori, studenti, autisti, e anche calciatori. Di quelli veri e di quelli del campetto, come Amir.

Fino a qualche anno prima, il calcio era la grande illusione jugoslava. L’unico linguaggio comune tra serbi, croati, bosniaci, montenegrini, sloveni e macedoni. I club storici – Stella Rossa, Partizan, Dinamo Zagabria, Hajduk Spalato, Velež Mostar – raccoglievano tifosi da ogni angolo del paese. Nella Nazionale, i cognomi raccontavano una geografia umana che sembrava eterna: Sušić, Prosinečki, Savicevic, Stojković. Il sogno durò fino ai primi anni Novanta.

Il 13 maggio 1990, allo stadio Maksimir di Zagabria, la partita tra Dinamo e Stella Rossa finì senza cominciare. Sugli spalti esplose la rabbia. I tifosi croati assalirono quelli serbi, la polizia intervenne in favore di questi ultimi. Zvonimir Boban, capitano della Dinamo, colpì un agente con un calcio volante. Quel gesto lo rese eroe nazionale. E sancì la fine del calcio jugoslavo. Da lì in poi, ogni curva si trasformò in trincea.

Gli ultrà della Stella Rossa diventarono paramilitari. Molti si arruolarono con la “Guardia Volontaria Serba”, guidata da Željko “Arkan” Ražnatović, ex criminale e uomo di guerra. Portavano gli striscioni allo stadio e poi li usavano per coprire i corpi nei villaggi bosniaci. Il confine tra tifo e odio era ormai svanito.

A Srebrenica, nel luglio ’95, il calcio era solo un ricordo. Il campo dietro la scuola venne trasformato in centro di raccolta per i civili in fuga. Le porte furono usate per stendere coperte, poi per appendere sacchi, poi per nulla. Rimase solo la polvere. E l’eco dei nomi.

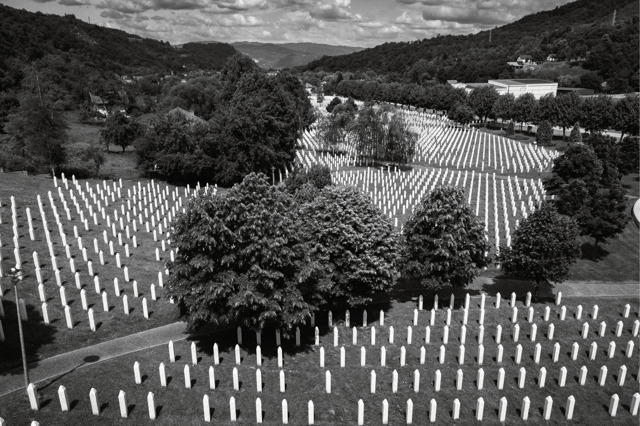

Molti ragazzi morti nel massacro giocavano a calcio. Alcuni erano portieri, altri centravanti. Alcuni sognavano di entrare nelle giovanili del Sarajevo, altri si accontentavano di tirare punizioni con le scarpe bucate. Nessuno di loro tornerà in campo. A Potočari oggi c’è un cimitero monumentale. Le stele bianche segnano l’assenza. Ma c’è anche un nuovo campetto, ricostruito grazie a un’associazione di ex calciatori bosniaci. Ci giocano bambini che non hanno mai visto la guerra, ma che sanno tutto di essa. Hanno maglie senza sponsor, solo un nome cucito sulla schiena: quello di un fratello, di un padre, di un amico.

Dopo la guerra, il calcio nei Balcani ha provato a rinascere. Non più unito, ma almeno vivo. La Bosnia ha faticato a costruire una nazionale, tra rivalità etniche e interessi politici. Ma nel 2014 è arrivata la prima qualificazione a un Mondiale. Lì, a Rio de Janeiro, sotto il sole del Maracanã, Edin Džeko segnò un gol per tutti. Per Sarajevo e per Srebrenica. Per il bambino portiere che non c’era più.

In un documentario andato in onda sulla Tv bosniaca, un ex compagno di Amir raccontava così: “Parava tutto. Ma quella notte, nemmeno lui avrebbe potuto parare la morte”.

Cosa resta? Resta il pallone, sporco di terra e memoria. Resta la porta vuota, come simbolo di ciò che non si può più difendere. Resta la necessità di raccontare. Perché il calcio, nel suo piccolo, è anche storia. E perché dietro ogni gol non segnato, ogni maglia mai indossata, c’è il volto di chi avrebbe voluto solo giocare. E invece è stato spinto nel buio.

A Potočari oggi, come detto, c’è un cimitero monumentale. Le stele bianche segnano l’assenza. Ma c’è anche un nuovo campetto, ricostruito grazie a un’associazione di ex calciatori bosniaci. Ci giocano bambini che non hanno mai visto la guerra, ma che sanno tutto di essa. Hanno maglie senza sponsor, solo un nome cucito sulla schiena: quello di un fratello, di un padre, di un amico.

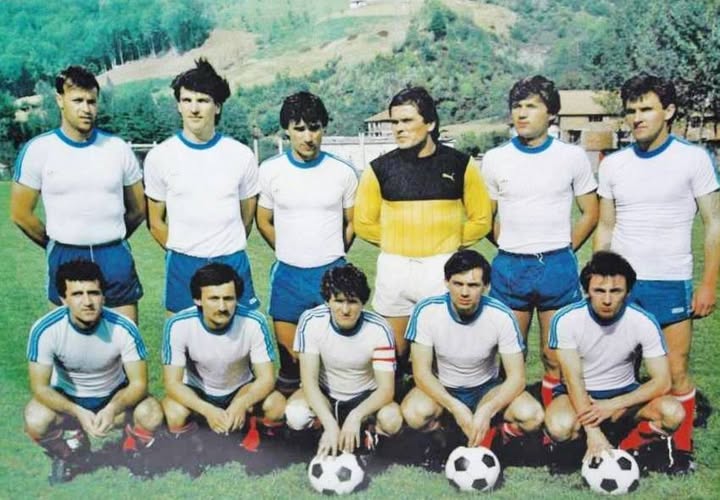

Dall’album del FK Guber Srebrenica

Nel 2005, a dieci anni dal massacro, è rinato anche il FK Guber Srebrenica, la storica squadra locale, fondata nel 1924 e spazzata via dal conflitto. Gioca nei campionati minori della Bosnia, tra mille difficoltà economiche, con una rosa mista di ragazzi bosniaci musulmani e serbi. In ogni partita, il Guber porta in campo qualcosa di più di un pallone: porta la memoria di chi non c’è più, il coraggio di chi è rimasto, la speranza di chi crede ancora in una convivenza possibile, anche solo per novanta minuti.

Mario Bocchio