Fuorigrotta è un quartiere che ti cresce addosso. È un rumore di fondo, un battito in levare, un misto di odori, di voci, di sogni masticati in silenzio. È lì che nacque Gaetano Musella, nell’estate del 1960, lo stesso anno in cui a Roma si correvano le Olimpiadi e l’Italia sembrava voler abbracciare il futuro con le mani nude. Lui, però, quel futuro lo guardava da una panchina di cemento, con un pallone sgonfio tra i piedi e la voglia disperata di correre. Sempre avanti, sempre più in là. Come se bastasse un dribbling per lasciare indietro la povertà, la paura, la rassegnazione.

Per lui si sprecavano paragoni esagerati quando a quattordici anni faceva girare la testa ai difensori sul campetto. Era piccolo, svelto, con un baricentro basso e un’idea molto chiara di cosa fosse il calcio: libertà. Quando lo notano gli osservatori del Napoli, Musella entra nelle giovanili come si entra in un sogno. In quegli anni, entrare a Soccavo significava sentirsi scelti, destinati. Napoli cercava un simbolo, e lui, ragazzino di quartiere, sembrava fatto per quel ruolo.

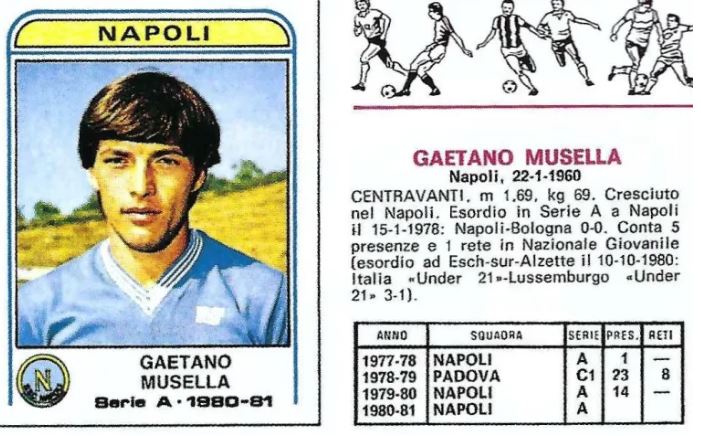

Nel 1979 arriva l’esordio in Serie A dopo un anno in prestito al Padova. San Paolo è pieno, maglia azzurra, emozione che fa tremare le gambe. Ma Gaetano non si fa travolgere. Gioca, punta, salta l’uomo. Lo stadio lo applaude, qualcuno già sussurra paragoni azzardati, il “nuovo Savoldi”. All’ombra del Vesuvio nel 1980 arriva l’asso olandese Ruud Krol. Ma nel calcio, e soprattutto a Napoli, i sogni durano poco se non sono blindati da un entourage forte, da una testa solida, da qualcuno che ti protegga anche da te stesso.

Musella non aveva tutto questo. Aveva il talento, sì, ma anche una fragilità che lo rendeva inquieto, vulnerabile. Dopo un paio di stagioni, il Napoli lo cede. Inizia così un pellegrinaggio che sembra un romanzo picaresco: Catanzaro e Bologna, poi altre sei squadre diverse, città diverse, ma una costante: la sensazione che ovunque andasse, Nino fosse solo di passaggio, come un uccello migratore che non trova mai davvero un posto dove fermarsi.

Il Catanzaro fu la sua seconda e ultima squadra di Serie A. La testa viaggia, il cuore si stanca. Inizia a collezionare le retrovie del calcio. I cronisti non parlano più di lui, i tifosi lo dimenticano. Musella finisce nelle serie minori, in stadi che sanno di polvere e nostalgia, dove il calcio non è più sogno ma mestiere, e a volte anche fatica.

Il ritiro arriva senza clamore. Nessun addio ufficiale, nessuna festa, solo silenzio. Torna a Napoli per iniziare a fare l’allenatore, ma la città non è più la stessa. Non ci sono luci né applausi ad attenderlo, solo il ricordo di chi ha assaggiato l’infinito e poi è tornato sulla terra. Si dice che abbia provato a reinserirsi nel mondo del calcio, che abbia allenato bambini, che abbia cercato di tenersi a galla come allenatore. Ma è difficile, quando ti sei sentito qualcuno e ora non sei più nessuno. Quando la domenica ti entra nelle ossa come un dolore, e la nostalgia è più forte della memoria. Napoli ha provato l’ebbrezza di un paradiso chiamato Maradona. E Musella non ha avuto la fortuna di gocare al suo fianco, altrimenti la sorte forse sarebbe stata decisamente migliore.

Il 5 settembre 2013 Gaetano Musella viene trovato morto su un promontorio a Finale Ligure. Aveva 53 anni. Una morte muta, definitiva, che pochi hanno saputo spiegare e che alla fine venne catalogata come malore. Alcuni hanno parlato di depressione, altri di solitudine, altri ancora hanno solo abbassato lo sguardo. In fondo, il destino di Musella somiglia a quello di tanti altri talenti perduti del calcio italiano: ragazzi cresciuti troppo in fretta, lasciati soli nel momento in cui serviva qualcuno che li aiutasse a diventare uomini.

E oggi, chi ricorda Gaetano Musella? Forse solo chi era al San Paolo in quel giorno del ’79, o chi custodisce una figurina sbiadita trovata in soffitta. Napoli però lo ricorda in quel modo tutto suo, con quella tenerezza ruvida che riserva ai figli smarriti. Perché Musella era uno di loro. Uno dei tanti. Uno che ci aveva provato.

Resta questa immagine, che nessun tempo potrà sbiadire: uno che corre veloce sul prato, il piede che accarezza il pallone, lo sguardo rivolto all’orizzonte. Corre via Gaetano, forse per fuggire da qualcosa, forse per inseguire qualcos’altro. E oggi, ancora oggi, ci piace pensare che da qualche parte stia ancora correndo. Senza più paura. Senza più peso sulle spalle.

Mario Bocchio