Vi raccontiamo la leggenda dello storico El Indio capitano ed eterno idolo dei Tricolores, che prese la tragica decisione di togliersi la vita in mezzo al cerchio di centrocampo per non poter più difendere i colori del club che amava follemente.

“Stai per entrare nel campo dove Abdón Porte si è tolto la vita per non difendere più il suo amato Nacional”, campeggia la scritta sul soffitto del tunnel che conduce al campo da gioco del Estadio Gran Parque Central. Sono passati più di cento anni e innumerevoli giocatori brillanti, ma il calcio uruguaiano non dimentica quel capitano coraggioso che visse e morì per la squadra che ne abbracciò l’anima.

Porte, ha detto Juan José Melos, ex presidente della Commissione di storia e statistica del Nacional, era “un ragazzo umile, con un bagaglio culturale non molto importante”. Fin da giovane, la sua ammirazione per i fratelli Carlos e Bolívar Céspedes, emblemi del Nacional, lo ha portato a giocare a calcio. Nella sua vita non c’era altro che il pallone: di notte lo sognava e di giorno lo faceva correre per i campi della nativa Durazno.

Nel 1908, all’età di 16 anni, decise di lasciare la sua città e la sua gente, e trasferire i suoi sogni di giocatore a Montevideo. “Un lungo rustico, magro, morochon e peloso”, così venne descritto. Era infervorato di spirito charrúa e lì conosce Foglino, con il quale condivide per un anno la passione per il Nacional.

Erano le prime luci del 1911 e il Nacional stava attraversando il momento peggiore della sua nascente storia. Avevano una rosa scarsa e poco competitiva, non vincevano la Coppa dell’Uruguay dal 1903 e non si erano ancora lasciati alle spalle le tragedie dei Céspedes, vittime del vaiolo. Per evitare il disastro, il club ha indetto le elezioni; e dopo consultazioni difficili, ha trionfato la corrente divulgativa di José María Delgado, la cui prima misura nella presidenza è stata quella di incoraggiare l’inserimento di nuovi giocatori per rivitalizzare la squadra.

In quell’onda arrivò Porte, che realizzò il sogno più grande della sua vita: sentirsi ricamato sul petto lo scudo dei suoi amori. Il suo esordio avvenne il 26 marzo di quell’anno, nella vittoria per 2-1 contro il Dublino. Ha continuato in prima linea grazie al suo grande gioco di testa e alla sua notevole prestazione fisica. Tuttavia, successivamente avanzò di posizione e divenne proprietario del cerchio centrale.

E lì rimase. Partita dopo partita crebbe la sua figura e divenne l’Indiano. “Un centrale tenace”, scriveva Luis Scapinachis nella sua opera “Dibbling sotto la porta: aneddoti e storie sportive, dalle virtù e qualità straordinarie”, che si sbucciava le ginocchia e si consumava fino al midollo in campo.

“I giocatori, ha detto Eduardo Galeano, dipendevano completamente da quel legame che avevano con i tifosi. Agivano al loro servizio, erano strumenti di una religione. Giocare era un atto di fede”.

Anche se c’erano tempi in cui gli allenatori non esistevano (il Consiglio d’amministrazione prendeva tutte le decisioni riguardanti la squadra), la sua instancabile dedizione e mentalità competitiva gli valsero la fascia di capitano. Era il motore, i polmoni del Nacional. E il cuore. Un leader inevitabile, che ha fatto la storia del club e l’ha posto sugli altari del campionato uruguaiano.

Tra il 1911 e il 1917, Porte fu presente in 206 delle 227 partite giocate dalla sua squadra e festeggiò 18 titoli, oltre alla Copa América con la Nazionale uruguaiana. È diventato immenso nei momenti difficili e ancora di più con il Peñarol davanti a sé. Non si è perso nessun Superclásico, 39 su 39, secondo il contributo del giornalista e scrittore uruguaiano Atilio Garrido.

Contro i Carboneros l’Indiano ci mise gamba forte e se necessario anche testa, al punto che il 27 maggio 1917, giocando la Coppa Albion nel vecchio Belvedere, pagò le conseguenze di tanto coraggio. “Ha difeso la maglia del Nacional con tanta forza e amore che si è infortunato al ginocchio in una classica contro il Peñarol, ma è rimasto in campo perché non c’erano più cambi. Ha continuato a correre e questo ha peggiorato il suo infortunio”, ha detto Ignacio Pou, membro della Commissione storia del club.

Per circa un mese contemplò le azioni della squadra dall’esterno. La stessa squadra aveva talmente bisogno di lui che iniziò a perdere terreno, finché non tornò e, con lui in campo, il Nacional vinse la Coppa dell’Uruguay e tre volte lo scudetto, un traguardo storico per quei tempi.

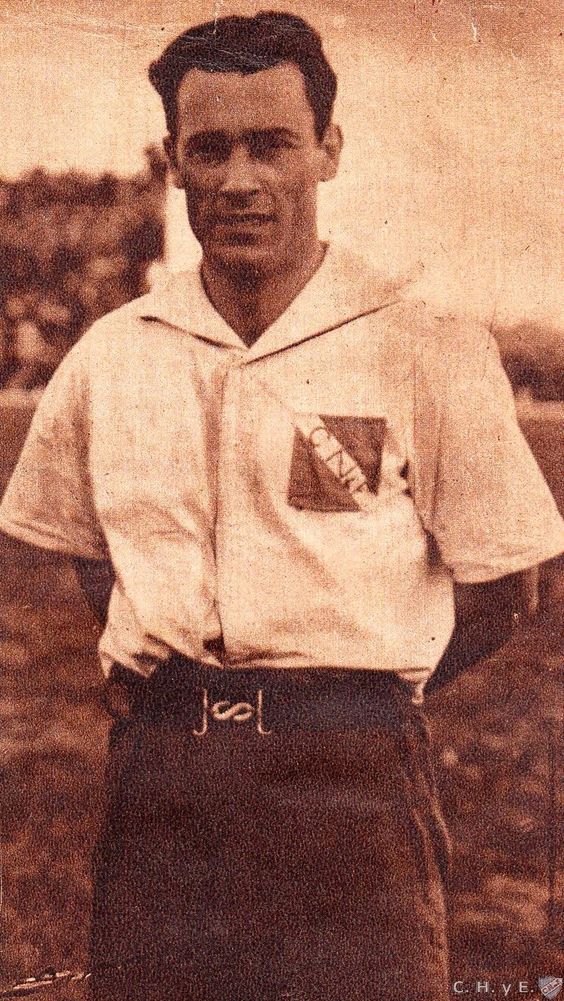

Abdón Porte con la camiseta tricolor

Al di là di tanti allori, Porte cominciò a rendersi conto di non essere più quello di prima. Il suo ginocchio era danneggiato e le sue prestazioni erano diminuite in modo significativo. Erano anni in cui un deterioramento di tale portata significava la fine di una storia. Ma la sua non era una storia qualunque. E ha continuato a provarci.

L’inizio della nuova stagione contro Charley, il 3 marzo 1918, fu la sua ultima prestazione in campo. Una prestazione sfumata nella sua 207esima partita con il manto tricolore: è stato il momento che lo ha portato a pensare al risultato peggiore. Era il crepuscolo di una carriera eccellente. La consumazione della fase migliore della tua vita.

Nel pomeriggio del giorno successivo andò a trovare Juan, suo fratello maggiore, nella sua fattoria a Jacinto Vera. Le mostrò il ginocchio, rotto da tanto attrito. Glielo fece toccare e cominciò a lamentarsi: gli sembrava duro, senza movimento. Juan le promise che durante la settimana sarebbero andati alla spiaggia a prendere un po’ di acqua salata e sabbia per riabilitarlo.

Porte sapeva che non c’era cura per il suo dolore e lasciò andare l’idea che gli risuonava nelle tempie. Gli disse che la vita senza poter difendere il Nacional non aveva senso. Suo fratello ha cercato di convincerlo. Ha suggerito che, sebbene non potesse giocare, avrebbe potuto ricoprire qualsiasi altro ruolo nel club. . El Indio rispose semplicemente: “Io difendo il Nacional sul campo. Se non posso giocare, domani mi sparerò”.

La luna gelida dell’alba del 5 marzo 1918 lo trovò, con il bicchiere in mano, a parlare con alcuni soci nella clubhouse. Quando il suo orologio indicò l’una, lasciò il posto e si diresse verso Avenida 18 de Julio per prendere il tram 52 fino a La Unión.

La sua ultima tappa è stata Parque Central. Entrò nello stadio, toccò l’erba per l’ultima volta, apprezzò la solitudine degli spalti, quelli che gli regalarono tante ovazioni, e si fermò nel cerchio centrale. Il suo cerchio centrale. Il ritorno allo stesso fango che l’ha visto fiorire. Non ha pensato alla fidanzata né al matrimonio, previsto per il 3 aprile. Afferrò la rivoltella, nascosta nel bavero della giacca, se la portò al petto e fece fuoco. Nessuno ha sentito nulla.

Ore dopo, quando il sole diede i primi accenni, il cane di Severino Castillo lo trovò. Aveva 25 anni. Accanto al suo corpo c’erano due lettere. Una per la sua famiglia e l’altra per il presidente José María Delgado.

“Caro dottor José María Delgado: chiedo a te e agli altri colleghi della Commissione di fare per me ciò che io ho fatto per te: fallo per la mia famiglia e per la mia cara mamma”.

Sotto il suo scritto postumo, ha dedicato alcune parole al Nacional, al suo club, al suo amore, alla sua vita e anche al suo addio:

“Nacional, anche se ridotto in polvere

E nella polvere sempre amorevole

Non dimenticherò un momento

Quanto ti ho amato

Addio per sempre

Nel cimitero di La Teja, con Bolívar e Carlitos”.

La sua storia è stata riprodotta attraverso le penne di diversi autori rioplatensi. Mesi dopo il suo suicidio, Horacio Quiroga scriveva a Juan Polti, terzino, che esordiva dicendo che “quando un ragazzo arriva, e senza preparazione preliminare, assaggia quel forte alcol maschile che è la gloria, perde la testa, irrimediabilmente”; e anche lo stesso Galeano, diversi anni dopo dopo, lo ricordò nel suo libro Calcio al sole e all’ombra.

Ha corso per più di un secolo e la sua figura continua a battere in ogni angolo del Gran Parque Central. A parlare di lui oggi è la bandiera (Per il sangue di Abdon), esposta sulla tribuna che porta anche il suo nome. Non ci sono più compagni in vita. Tuttavia, i fan lo elevano come l’idolo supremo ed eterno. Un’immagine di culto.

La sua morte scuote ancora oggi la polvere dell’incertezza e sono ancora in molti a chiedersi il motivo di una fine così tragica. “Forse, pensò Galeano, sentiva di essere morto prima di uccidersi. Che viveva una vita di bugie e che per questo le questioni d’onore non volevano continuare a fingere”.

Mario Bocchio