“E’ la Sud che te lo chiede, e Totò Fresta facci un gol” (una qualsiasi domenica irpina degli anni ’90). Leggiamo un bell’articolo di Paolo De Cristofaro. Prima, durante o dopo la Serie A: ad Avellino il tempo si calcola così. Del resto la città e la provincia non esistevano per l’italiano medio fino all’11 giugno del 1978. Quando la rete di Mario Piga a Marassi contro la Sampdoria sanciva la promozione dei lupi biancoverdi nel massimo campionato di calcio, e dava inizio a un decennio di puro delirio.

I protagonisti di quella epopea vivranno un’eterna giovinezza nella loro dimensione mitologica: gli Adriano Lombardi, i Di Somma, gli Juary, i Barbadillo, e compagnia sono gli Ettore, gli Achille, gli Ulisse e gli Enea del popolo irpino. E la distanza temporale aggiunge ulteriori sfumature, colori, dettagli rivelatori di vita. Memoria orale, prima di tutto, con cui nessuna documentazione testuale e visiva può competere. Eppure, se chiedete oggi ad un quarantenne qual è il calciatore dell’Avellino che più gli ha fatto battere il cuore, sentirete parecchie volte un nome che nulla ha a che fare con l’epoca d’oro della serie A, la legge del Partenio, le salvezze epiche all’ultima giornata. I freddi numeri non vi aiuteranno a capire perché ci spunta un sorriso da parte a parte quando rispondiamo: Totò Fresta.

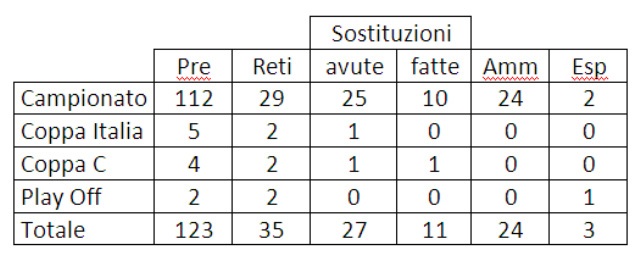

Romano classe 1968, cresciuto nelle giovanili della Lazio, poche partite giocate in serie B, nessuna in serie A, dieci casacche cambiate, senza contare quelle precedenti e successive alla carriera professionistica: non certo il paradigma della “bandiera”. 123 presenze con l’Avellino tra campionato, playoff e coppa in cinque stagioni non consecutive, due delle quali iniziate a gennaio: non lo trovate nella top ten dei “fedelissimi” biancoverdi. Tutte le gare con la maglia dell’Unione Sportiva 1912 giocate nel girone B della Serie C1, tra il 1992 e il 2002: il periodo più buio per la società dagli anni ’60, almeno fino al fallimento del 2009.

35 reti segnate, media realizzativa di poco superiore allo 0,350 gol per partita, record di 9 segnature nel campionato 1994-’95: non esattamente il profilo di superbomber che la mette sempre dentro. E l’unica volta che l’Avellino ha vinto qualcosa in quel decennio, con la lotteria dei rigori a Pescara, lui non c’era per squalifica.

Eppure. Andavano a vedere il Gualdo Tadino, la Vis Pesaro e il Casarano fondamentalmente perché giocava lui. Le due volte che tornò a campionato in corso, e a stagione ampiamente compromessa, fu subito un +30% di presenze al Partenio.

Perché era, è, un dispari, come direbbe Marco Ciriello. La tecnica era quella di un calciatore di categoria superiore, le movenze scomposte e il passo sbilenco no. Non importa che fosse o meno lento, decisamente lo sembrava. Ma indolente mai, e con quella contraddizione in termini ne ha uccellati parecchi, di difensori più o meno scattanti, rocciosi e scafati. Ieri come oggi la serie C non prevedeva le magliette personalizzate, e Fresta è sceso in campo principalmente col 9 e con l’11, ma anche col 10 e, quando è servito, col 16.

Non era un centravanti, non era una seconda punta e nemmeno un’ala o un trequartista. Al contempo era un po’ di tutto questo. Però non gli hanno mai appioppato il marchio-cliché del “genio e sregolatezza, forte ma tatticamente indisciplinato”. Non segnava da 40 metri, non dribblava 5-6 avversari alla volta, non li sfidava con tunnel e magie da playstation, non staccava di testa come Rumenigge, non calciava le punizioni alla Zico. Ma il suo era comunque spettacolo. Non era un Batistuta né un Baggio né un Beppe Signori della serie C, anzi suonava forzato ogni tentativo di accostamento con giocatori più famosi, per modo di stare in campo, talento, personalità.

Qua e là spunta fuori qualche paragone con Faustino Asprilla, e può avere senso per l’apparentemente simile andatura celentanesca-cammellifera, tra l’ingobbito e il dinoccolato. Ma il colombiano era una pantera negli spazi, Fresta piuttosto un lemure. I palati fini, o presunti tali, vi diranno insomma che era brutto da vedere, ma voi mandateli al diavolo. Di bellezza ne dispensava a iosa, ogni volta che sgusciava via in mezzo al bordello, proprio quando sembrava che il possesso del pallone gli fosse casuale e precario. Esemplare unico di molleggiadro. E già allora non se ne vedevano più tanti in giro, di attaccanti così; sacrificati sull’altare della rapidità e dell’esattezza a tutti i costi da chi non ha letto Calvino.

Ma Totò Fresta è l’idolo di una recente generazione soprattutto per un altro motivo. Perché non ha mai fatto il gallo sulla munnezza. Sapeva di essere in una piazza importante, come scriverebbe la Gazzetta, ma non dimenticava che la domenica dialogava con Bertuccelli, mica con Gil De Ponti o Ramon Diaz. Certi pomeriggi non la beccava nemmeno per sbaglio, ma non l’abbiamo mai visto abbacchiato, depresso, rinunciatario. E la maglietta a fine partita la chiedevano comunque a lui. Grondante. Perché non si è mai preso in giro, della serie “se avessi voluto, eccetera eccetera”.

Perché lo beccavi al Fraps e all’Eastside, perché ci bevevi e fumavi insieme. Perché te lo diceva chiaro e tondo quando non voleva rotture di palle. Senza bisogno di paraculismi, filtri o corti dei miracoli. Perché le regole della Garbatella, dove è cresciuto, erano le stesse di una città in declino, ma non ancora collassata, piena di energia. Perché il commendator Sibilia lo richiamava ogni volta che le cose si mettevano male, e ci bastava per quel plus di entusiasmo risolutivo. Perché ha continuato a giocare fino a 45 anni nelle serie dilettantistiche piemontesi.

Perché il presidente della squadra di seconda categoria è anche il titolare dell’azienda in cui lavora dopo aver interrotto la carriera professionistica. Distribuisce bevande agli esercizi commerciali di Alessandria e provincia, dove vive con la sua famiglia, e si guarda bene dall’assecondare il mood retorico-paternalistico da film americano, o se preferite sorrentiniano. Una specie di Vardy all’incontrario, il bravo calciatore che ha guadagnato, ma non abbastanza da potersi permettere di non lavorare più. Il complicato ritorno alla vita da operaio dopo l’adrenalina, l’acclamazione della folla, gli ingaggi milionari. E bla bla bla. No, è una trama che proprio non fa per lui. E gliene sono ulteriormente grato. Ad Avellino è e sarà sempre il giocatore del cuore perché il lavaggio del cervello non è una scienza esatta. E se ogni giorno ci spiegano che dobbiamo correre, e correre, e correre, ancora lo decidiamo noi, volendo, dove e a che scopo.

Se l’è sempre scelta lui, la posizione, dentro e fuori dal campo. Seguendo l’istinto e coltivando il piacere di una partecipazione asimmetrica. Senza diventare mai un corpo estraneo alla squadra, però, dribblando un narcisismo estetico fine a sé stesso. E detestando contestualmente la sconfitta, che non è peccato cercare di vincere. Sapendo che conta molto di più il come, e gli alibi si lasciano volentieri a chi trucca la bilancia, e i suoi piatti. Totò Fresta ci ha mostrato con gli argomenti a sua disposizione che si può vivere, eccome, un lungo viaggio in levare. Che i ritmi scaleni non sono tollerabili, ma necessari. Non è certo l’unico, ma la condivisione di una passione popolare così radicata ci sincronizza all’ascolto e permette di capirci al volo. E’ per questo che ricordiamo, è per questo che non è mai solo calcio