Il calcio ugandese sotto la dittatura di Idi Amin Dada

Negli anni più bui della storia ugandese, quando il nome di Idi Amin Dada bastava a gelare il sangue e le prigioni erano più affollate degli stadi, il calcio riuscì in un’impresa impensabile: sopravvivere, proteggere e, talvolta, salvare vite umane. In un paese soffocato dalla repressione, il pallone divenne un linguaggio parallelo, l’unico capace di attraversare caserme, palazzi del potere e camere di tortura.

Idi Amin governò con il terrore, ma nutrì una passione autentica per lo sport. Ex pugile e uomo di forza fisica ostentata, vedeva nelle competizioni sportive uno strumento di prestigio internazionale e di consenso interno. Per questo, mentre oppositori politici sparivano nel nulla, il calcio riceveva fondi, attenzioni e protezioni speciali. Una contraddizione feroce, tipica di molte dittature africane del Novecento.

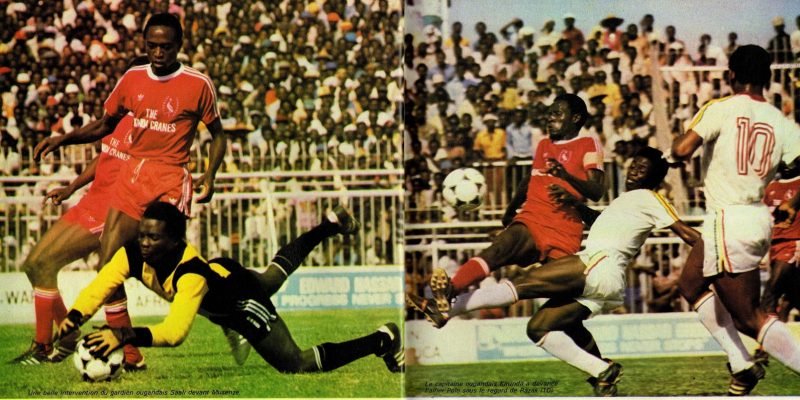

Fu sotto Amin che la nazionale ugandese, i Cranes, visse il suo momento più alto: la storica qualificazione alla finale della Coppa d’Africa del 1978, persa contro il Ghana. Un risultato mai più eguagliato, costruito grazie a un sostegno diretto e personale del presidente-dittatore. Viaggi, ritiri, premi: tutto passava dal suo benestare. I giocatori sapevano di muoversi su un terreno delicato, ma anche privilegiato.

L’Uganda prima della finalissima della Coppa d’Africa contro il Ghana

Il calcio non era solo vetrina internazionale, era anche scudo. In un paese dove un sospetto poteva significare morte certa, l’essere riconosciuti come “uomini di calcio” faceva la differenza.

Giocatori arrestati venivano liberati perché indispensabili alla nazionale; giornalisti sportivi scampavano alla tortura grazie a ufficiali che li avevano ascoltati alla radio commentare una partita. Persino nelle celle più temute, come quelle del famigerato State Research Bureau, bastava talvolta una domanda: “Non sei quello del calcio?”

Emblematico fu il caso di alcuni calciatori dell’Express FC, arrestati con l’accusa di simpatie per l’opposizione. La loro sorte sembrava segnata, finché la notizia non arrivò ai vertici: la nazionale aveva bisogno di loro. Un ordine secco, e le porte della prigione si aprirono. Accanto a loro uscì anche una tifosa simbolo, Mama Baker Kazibwe, che ricordò anni dopo come la passione per il pallone, persino tra i soldati, potesse trasformarsi in umanità: un piatto di cibo, un sorso d’acqua, un gesto di protezione.

Il calcio era anche propaganda, certo. Amin lo usava per raccontare al mondo un’Uganda forte e vincente, mentre all’interno il paese sanguinava. Ma come spesso accade, lo strumento sfuggì parzialmente al controllo del potere. Negli stadi, per novanta minuti, la paura arretrava. Le tribù si mescolavano, le grida coprivano i sospetti, l’identità politica lasciava spazio ai colori della maglia.

Quando il regime crollò, nel 1979, il calcio rimase. Non come eredità di Amin, ma come memoria di una resistenza silenziosa. In mezzo alla violenza e all’arbitrio, il pallone aveva dimostrato che persino sotto una dittatura poteva esistere uno spazio di normalità, di speranza, perfino di salvezza.

In Uganda, dove spesso “nulla funziona”, il calcio allora funzionò davvero. E lo fece quando serviva di più.

Mario Bocchio