Negli anni Sessanta Cuba aprì le porte a un allenatore nordcoreano, che trasformò una nazionale dilettante in un laboratorio socialista di disciplina, tattica e orgoglio sportivo

Quando nel 1968 l’allenatore nordcoreano Kim Yong-Ha sbarcò all’Avana, il calcio cubano era poco più di una curiosità, lontano dalla passione per il baseball o dal prestigio della boxe. Ma in tre anni, quell’uomo venuto dall’Est avrebbe cambiato il modo di intendere il pallone sull’isola.

Kim arrivava da un’esperienza nel corpo tecnico della Corea del Nord ai Mondiali del 1966, quelli della storica vittoria contro l’Italia. Portò con sé un metodo ferreo, fatto di allenamenti duri, disciplina militare e attenzione maniacale ai dettagli. Il suo primo atto fu una tournée di sei mesi in Corea, dove i giovani cubani furono messi alla prova con regimi di lavoro intensi e una dieta rigidamente controllata. Tra Pyongyang e dintorni, il tecnico sperimentò nuove idee tattiche, cercando di incastonare la forza fisica dei cubani dentro un sistema ordinato e collettivo.

Al ritorno, la sua nazionale – composta in gran parte da ragazzi Under 18 – si presentò ai Giochi centroamericani e caraibici del 1970. Dopo un esordio amaro contro la Colombia, arrivarono vittorie clamorose contro Panama e Nicaragua, culminate in un’incredibile rimonta da 0-3 a 4-3 contro i padroni di casa panamensi. Nella fase finale, Cuba superò ogni attesa, vincendo il torneo e consacrando Jorge Rafael Massó, il “Pelé cubano”, come miglior giocatore.

Fu l’inizio di un decennio d’oro. Sotto la guida di Kim e poi dei suoi collaboratori Sergio Padrón e Nicolás Martínez, la nazionale cubana intraprese un lungo viaggio attraverso i paesi socialisti: Etiopia, Angola, Cina, Vietnam, Unione Sovietica, Cecoslovacchia. In Vietnam, la squadra fu costretta persino a rifugiarsi nei tunnel durante un bombardamento americano: un episodio che rinsaldò il legame tra sport e solidarietà rivoluzionaria.

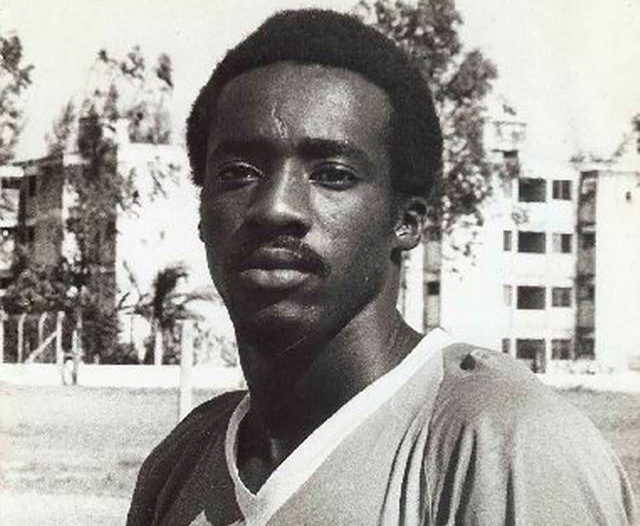

Jorge Rafael Massó Mustelier, la stella indiscussa del calcio cubano

Nel 1971 arrivò un altro traguardo: il bronzo ai Giochi Panamericani di Calì, dietro Argentina e Messico. Una medaglia che fece parlare più di politica che di tecnica, ma che per i cubani rappresentò la prova di aver colmato, almeno in parte, il divario con i giganti del continente.

Quando Kim lasciò l’incarico nel 1971, consegnò alla federazione un’eredità duratura: una nazionale organizzata, combattiva e finalmente rispettata. I risultati degli anni successivi – titoli regionali, qualificazioni olimpiche e prestazioni dignitose contro avversari di rango – furono il frutto diretto del suo lavoro.

Cuba durante la tournee vietnamita

“Era un maestro – ricordò Padrón – non solo per i giocatori, ma anche per gli allenatori cubani. Ci insegnò che il calcio è disciplina, ma anche visione”.

In un paese dove il pallone non era mai stato protagonista, Kim Yong-Ha seppe trasformarlo in una piccola parabola socialista: rigore, collettività e sogno. E a modo suo, rese anche il calcio cubano parte della rivoluzione.

Mario Bocchio