Scozia, 1977: quando il calcio si specchiò nella coscienza. E il Cile di Pinochet non fu solo una trasferta.

Fu uno dei pomeriggi più strani della storia del calcio. A Santiago del Cile, il 21 novembre 1973, undici calciatori vestiti di rosso entrarono sul prato verde dello Stadio Nazionale. Si sistemarono in formazione, come a voler disputare una partita vera. Dall’altra parte del campo, però, non c’era nessuno.

I sovietici non erano venuti. Avevano rifiutato di giocare in un paese che solo due mesi prima aveva visto il sangue scorrere nelle strade. Un paese che aveva trasformato quello stesso stadio in un centro di detenzione, tortura e morte. Il regime di Augusto Pinochet, insediatosi con il golpe dell’11 settembre 1973, aveva schiacciato con brutalità il governo democraticamente eletto di Salvador Allende. E il mondo intero, sport compreso, era costretto a fare i conti con quella ferita ancora aperta.

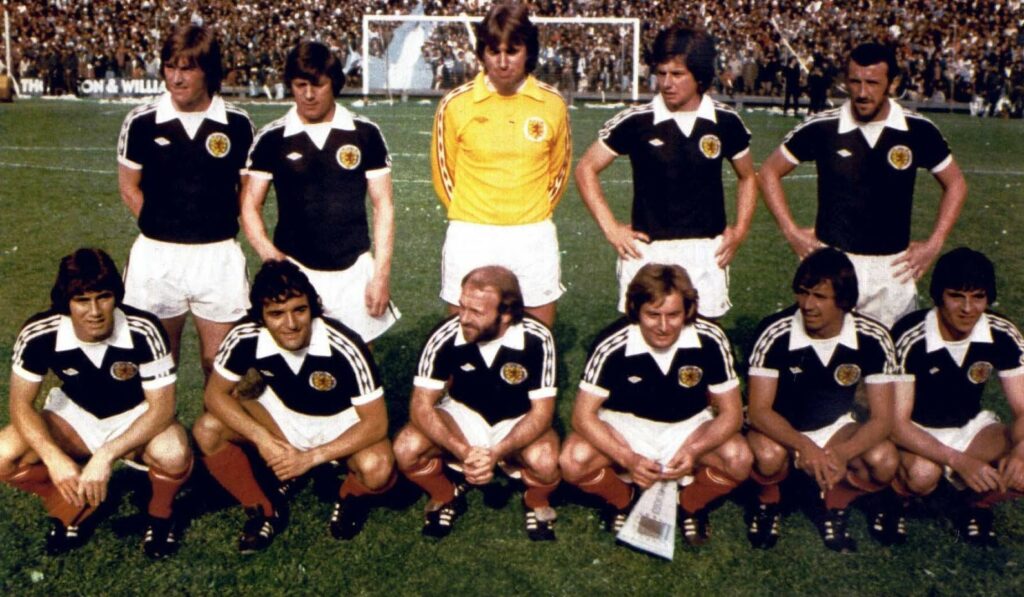

A migliaia di chilometri di distanza, nella Scozia umida e operaia di quegli anni, la notizia di quel match-farsa suscitò più che un sussulto. Il calcio scozzese, che di lì a poco si sarebbe qualificato ai Mondiali di Germania Ovest del ‘74, nel 1977 fu invitato dalla federazione cilena per una tournée “di fratellanza” e preparazione per il Mundial argentino, quello di Videla e dei suoi generali che tennero sotto il loro tallone l’Argentina. Un’occasione sportiva, si disse. Una stretta di mano tra popoli. Ma non tutti ci cascarono.

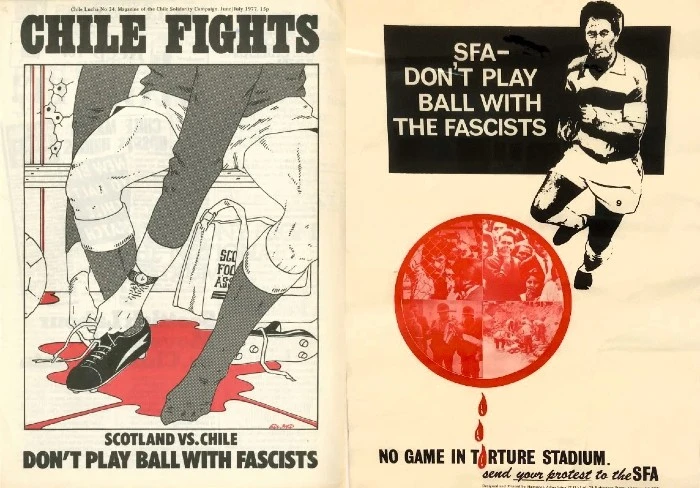

Nelle redazioni dei giornali, nelle sedi dei sindacati, nei pub di Glasgow e Aberdeen, montava un malcontento difficile da ignorare. Anche perché in Scozia c’erano più di cinquecento esuli cileni, scappati dal regime di Pinochet. Il nome dello Stadio Nazionale di Santiago era già leggenda nera: migliaia di prigionieri politici ammassati sotto le tribune, interrogatori nei corridoi, sparizioni. C’era chi raccontava di aver sentito urla fino alle strade. Chi giurava che l’odore del sangue aleggiava ancora sull’erba.

Nel consiglio della Scottish Football Association ci furono scontri verbali furibondi. I dirigenti più anziani parlavano di sport e neutralità. “Il calcio non è politica”, dicevano. Ma fuori da quelle stanze il mondo stava cambiando. Le università, i movimenti pacifisti, persino le chiese si mobilitarono. “Non giocate nello stadio della morte”, recitava un manifesto affisso nottetempo sulle mura di Celtic Park.

Il Ct scozzese Ally MacLeod pur storcendo il naso, non se la sentì di fare aperta polemica perché appena nominato nell’incarico, il portiere Alan Rough ha ammesso di provare un certo disagio nel dover entrare nello spogliatoio dello stadio di Santiago, mentre Joe Jordan, avvicinato dai giornalisti, rispose semplicemente: “Io mi occupo di calcio, del resto non mi interesso molto”.

La stampa britannica cominciò a interrogarsi: cosa vale la maglia della nazionale, se per indossarla devi voltarti dall’altra parte? La federazione scozzese, sotto pressione, cercò una soluzione di compromesso. Ma la tournée si fece lo stesso, tra mille polemiche. All’arrivo in Cile, i giocatori vennero accolti con tutti gli onori. Ma qualcosa si percepiva nell’aria: gli spalti non erano pieni, le autorità sorridevano troppo. Nella notte, qualcuno sentì bussare alla porta della stanza d’albergo: era un giornalista cileno dissidente, venuto a ringraziare chi aveva dubitato.

La storia non è fatta solo di gesti eclatanti, ma anche di esitazioni, silenzi, omissioni. La Scozia, nel 1977, non si tirò del tutto indietro, ma qualcosa in fondo si incrinò. Nella memoria collettiva, quella trasferta rimane un capitolo controverso. Un passaggio obbligato nel lungo cammino che avrebbe portato il mondo dello sport a interrogarsi su cosa significhi davvero “rappresentare un paese”.

Molti anni dopo l’orrore della dittatura fu documentato in ogni dettaglio e il Cile tornò a respirare democrazia. Il mondo del calcio non sapeva? O forse sì. Ma abbiamo comunque ha fatto finta di niente.

Il calcio, ogni tanto, passa da lì. Dal bivio tra la gloria e la coscienza.

Mario Bocchio