Sono passati 37 anni da quando la Jugoslavia ha raggiunto l’apparentemente impossibile. Il Campionato mondiale giovanile si è svolto in Cile nel 1987, con la finale giocata il 25 ottobre a Santiago. Questa generazione d’oro è stata soprannominata Čileanci (i cileni), e fino ad oggi, quando viene citato il soprannome, la maggior parte delle persone sa esattamente a chi si fa riferimento. Zvonimir Boban ha segnato all’85’, due minuti dopo la Germania Ovest ha ottenuto un rigore e ha pareggiato. Alla fine si è andati ai calci di rigore e la Jugoslavia è uscita vittoriosa.

La superstar della Stella Rossa di Belgrado, Robert Prosinečki, ha vinto il Pallone d’Oro per il torneo, con Davor Šuker a un solo gol da Marcel Witeczek della Germania Ovest per la Scarpa d’Oro. Prosinečki sarebbe diventato una delle stelle più luminose della Jugoslavia (e dell’Europa), raggiungendo uno status quasi leggendario. Prosinečki è stato determinante nella famosa vittoria della Stella Rossa nella Coppa dei Campioni del 1991, dove i belgradesi hanno battuto gli allora “galacticos” del Marsiglia.

“C’è sempre qualcosa di snervante nel rivisitare un periodo in cui sei sopravvissuto personalmente. Un misto di incredulità, disgusto e disprezzo, e un dolore quasi tangibile. Anche un po ‘di senso di colpa del sopravvissuto si è incuneato. È un miracolo che io sia ancora un vivace ottimista, francamente. Non posso non guardarlo, però. È importante rivisitare, in qualche modo” ha sempre detto Boban.

Non è che non si sia scolpito nel tuo midollo, però. Vive lì, indugia svogliatamente, e si libra sporadicamente tra i tuoi occhi come un tatuaggio invisibile, e anche proprio sotto la superficie della tua epidermide, aspettando solo di emergere, e sfreccia tra le sinapsi, trovando il modo di insinuarsi in conversazioni che altrimenti non dovrebbe interrompere l’attività. Ci scherziamo con i nostri amici serbo-croati/bosniaci, su come (occasionalmente) le conversazioni riconducano in qualche modo alla guerra, anche in circostanze felici; come la guerra sgarbatamente, sgargiantemente si fa strada come uno zoticone ubriaco che devi placare.

A volte non puoi dirgli di andarsene. È una compulsione, vedi, questa necessità di sezionare ciò che abbiamo tentato di sezionare e analizzare innumerevoli volte, per cercare di determinare, eppure… eppure. È come se pensassimo che questa volta raggiungeremo una conclusione diversa, forse otterremo le risposte che cerchiamo ancora disperatamente. “Perché come? Perché?” Ci incazziamo un po’ anche con noi stessi, perché non riusciamo a smettere di parlarne, perché ci ha segnato per tutta la vita (anche se siamo prevalentemente ottimisti e contenti), perché continuiamo a ripetere a pappagallo le stesse cose sull’essere tutti lo stesso amore interetnico, di coloro che lo evitano, di coloro che guardano tragicomicamente attraverso il prisma di “l’etnia XYZ è cattiva”. Ancora con il “Perché, come? Perché?” Sappiamo, eppure non sappiamo nulla.

Jugoslavia e Croazia, due stati in guerra non molto tempo fa, sono state sorteggiate nello stesso girone per l’Europeo 2000. Entrambe le squadre erano le favorite. Solo la vincitrice del girone si qualifica direttamente per il Campionato europeo in Olanda e Belgio.

Si sente il suono di una sirena di emergenza. Passiamo al bombardamento NATO di Belgrado, scatenando un torrente di potenza di fuoco. Scene di bombe lampeggianti nel cielo notturno, esplosioni, persone che corrono, edifici in fiamme. Nota: la NATO ha bombardato obiettivi civili come ospedali, ponti e l’emittente pubblica.

L’andata deve essere giocata a Belgrado nella primavera del 1999. Ma la crisi del Kosovo ha fa sì che la partita venga rinviata all’agosto 1999. Il ritorno si gioca a Zagabria nell’ottobre 1999. Nota a margine: come molti di voi sapranno, a quel punto la “Jugoslavia” era solo Serbia e Montenegro.

Pedja Mijatović (divenuto icona del Real Madrid) è nella sua elegante casa madrilena e dice che bisogna pensare dal punto di vista di tutto quello che è successo – la guerra, il crollo della Jugoslavia – in qualche modo doveva succedere. “Ora siamo rivali. Dal punto di vista sportivo e come preferisci”.

Zvonimir Boban (ancora oggi rimpianto al Milan) affermò che era naturale che tutto fosse più grande e molto più intenso in vista della partita a Belgrado. Del resto era la prima volta che si incontravano le due Nazionali, due Paesi che fino a poco tempo prima erano in guerra. “È così che è andata la vita; quelli sono percorsi che … la storia ha reso così. Dice che questo deve essere accettato, per andare avanti positivamente”.

18 agosto 1999. Belgrado, Serbia. Tram, automobili, autobus; i residui di edifici NATO. La prima partita è vicina. File di macchine, gente che aspetta mesta con le taniche vuote per la benzina. Un gruppo di teppisti canta un orrendo coro sul massacro dei croati. Questa è la parte in cui un serbo della Croazia si nasconde dietro le sue mani e geme forte.

Lo stadio è febbrile, i boati sono assordanti. Molti si mordono le labbra mentre le due (ora) squadre rivali attraversano il tunnel. È al rallentatore, e Boban guarda prima Mijatović, poi distoglie lo sguardo, e anche Mijatović guarda Boban. Uno scatto apparentemente semplice, eppure carico di così tanto significato, intensità, che fa stringere il petto (e ancora, quando Boban e Mijatović si abbracciano calorosamente, dopo il lancio della moneta e gli inni). La partita finisce sullo 0-0

Boban riflette sul fatto che non ha senso “essere patetici” e tornare al passato, e non pensare mai più a essere uniti; porta sempre malevolenza. Boban menziona lo scherno dell’inno croato, sottolineando concretamente come l’inno Yugo non sia mai stato il suo inno; suo era sempre l’inno croato.

Siniša Mihajlović esita. È seduto su un campo da calcio, appoggiandosi tranquillamente sulle mani, e dice, beh, è facile dirlo adesso, dopo tutto; perché allora non aveva le palle per dirlo? Mihajlović ha trovato divertente ascoltare i due inni perché fino a ieri giocavano tutti insieme per l’unica squadra. Hanno applaudito e commiserato insieme, e quindici anni prima nessuno avrebbe potuto immaginare cosa li attendesse. Mihajlović faceva parte della generazione d’oro ma non è stato convocato in Cile, poiché non ha firmato con la Dinamo Zagabria, nonostante l’allenatore della nazionale lo ponesse come condizione per andare in Cile.

Nel frattempo, in Cile, la Jugoslavia incontra il Brasile nei quarti di finale. Mijatović afferma che il Brasile ha giocato in modo fantastico e ha aperto le marcature. Mijatović ha pareggiato all’inizio del secondo tempo dopo aver saltato in aria per incontrare un cross di Boban. “Non credevo di essere io quando l’ho visto più tardi in tv”. Al 90′ Prosinečki ha segnato il secondo e decisivo gol grazie a una splendida punizione dalla distanza. 2-1 per la Jugoslavia. “È stato un caos”, dice Mijatović, mentre i ragazzi saltano e festeggiano.

Molto è cambiato dal Cile, anche se Boban ammette che tutti hanno giocato con il massimo rispetto per la maglia della Yugo. Il campionato del 1987 rimane un momento clou della sua carriera sia dal punto di vista emotivo che sportivo; hanno dato il massimo perché la Jugoslavia ottenesse il miglior risultato possibile. Vediamo Boban segnare nella finale contro la Germania Ovest, sprint fuori dal campo, sopra la pista di atletica e verso i tifosi. “È stata una grande felicità. È stata la realizzazione dei sogni della fanciullezza”, dice.

Generazione d’oro. I ragazzi festeggiano, alzano in aria la coppa. “In quel momento siamo diventati giocatori”, dice Mijatović.

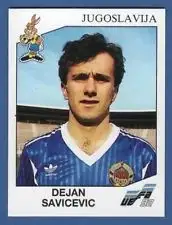

Ivica Osim quando è allenatore dello Sturm Graz elogia la generazione cilena prima di imbattersi in Dejan Savićević (il genietto ex Milan, allora al Rapid Vienna); le loro squadre stanno per incontrarsi in una partita del campionato austriaco. Il nostro cuore vola mentre si abbracciano, si baciano, si scambiano convenevoli e battute bonarie sull’aumento di peso. Dejan non faceva parte della generazione del Cile, ma era vicino a molti di loro e faceva parte della squadra della Coppa del Mondo 1990. Osim era l’allenatore di quell’ultima squadra jugoslava. Adoro Osim.

Le famigerate rivolte del Maksimir tra i “tifosi” della Dinamo Zagabria e della Stella Rossa Belgrado il 13 maggio 1990 (noto anche come “il giorno in cui è morto il calcio jugoslavo”) sono un presagio chiave di sventura, culminate con Boban che ha preso a calci uno dei poliziotti. Le rivolte sono, francamente, inquietanti da guardare. Boban dice che in seguito ha temuto per il poliziotto: “Ma è stato lui a picchiarmi per primo. Gesù ha detto ‘porgi l’altra guancia’, ma non ha detto se ti colpisce sull’altra guancia cosa dovresti fare”. Osim osserva che le persone usavano qualsiasi scusa per le provocazioni, per far saltare le cose. “Era una chiara manipolazione, che continua ancora oggi”.

“Tutto ciò che aveva a che fare con l’unità e lo jugoslavismo è stato attaccato con brutte imprecazioni”, dice una voce fuori campo, riferendosi all’amichevole pre-Mondiale contro l’Olanda a Zagabria il 3 giugno 1990. Il miglior esempio della situazione è stato Hadžibegić della Jugoslavia che si è rivolto a la squadra e scherzando: “Noi undici contro 20.000, andiamo”, mentre la folla canta “Hrvatska” (Croazia). Osim deride la situazione, dicendo che sardonicamente si è “congratulato” con la folla mentre applaude e poi li saluta con disprezzo. Hitler è menzionato. “Non che io stia paragonando qualcuno a Hitler, intendo solo quei cambiamenti, come le cose vengono manipolate, la macchina della propaganda inizia a funzionare, i tipi come Goebbels iniziano ad apparire, le masse vengono manipolate”.

Osim allena la Jugoslavia, siamo alla vittoria degli ottavi di finale sulla Spagna ai Mondiali del 1990, Sarajevo vede il giubilo nelle strade e il canto di “Yu-go-slavia!” La Bosnia-Erzegovina era la più investita in quella vittoria e nutriva la più grande speranza, forse dato il senso di presagio. “La sensazione di pericolo e paura era palpabile e presente in ogni cosa. Forse è pretenzioso dirlo, ma forse quella nazionale e il successo hanno rappresentato l’unica possibilità che hanno visto per fermare il destino imminente”, sottolinea Osim.

Sussultiamo quando Boban dice: “Morirei per la Croazia. Lei è la mia ragione di vita. L’unica ragione. La amo come amo me stesso”. Da persona decisamente non sciovinista, trovo queste parole… a dir poco sconcertanti.

Mihajlović ha sempre detto che non sapeva cosa fosse, serbo o croato. Siniša considera entrambi uguali e la famiglia (un “matrimonio misto”) si sentiva come Yugos. Successivamente vediamo la sua casa d’infanzia (a Vukovar), in gran parte distrutta.

Savićević riflette sulla “nostra tragedia collettiva” che non sarebbe mai accaduta se le persone avessero pensato all’unità. Osim menziona casi agrodolci durante la guerra, quando le forze opposte giocavano a calcio durante il cessate il fuoco. Il calcio ha la meglio sulla guerra e una partita di calcio è “un bel tipo di guerra, non il tipo sanguinoso”. Belgrado, maggio 1992, la conferenza stampa delle dimissioni di Osim.

“È difficile per me dirlo… la rassegnazione è la cosa più diretta, per qualcuno dire ‘me ne vado ed è finita’. Vi dico – e l’ho già ripetuto – che non credo di poter andare, né andrò a Firenze o in Svezia. Questo è un mio gesto privato, e puoi interpretarlo come preferisci. È una decisione personale e non entrerò nei dettagli. Sapete tutti bene perché. Ma se non altro, se l’unica cosa che posso fare per quella città… perché ti ricordi anche tu che sono nato a Sarajevo, e sai cosa sta succedendo lì”.

Tutto termina con Osim che trattiene le lacrime mentre dice: “… toliko” (“Questo è tutto”).

Sarajevo, primavera 1992. Inizia l’assedio. Carnefici, tram bruciati, bombardamenti, campi da calcio come cimiteri improvvisati. Scene devastanti e inquietanti. La Jugoslavia è bandita, cacciata da Euro 1992. Sembra che lo sport non sia solo sport, come Mijatović aveva sperato. Osim colpisce nel segno quando dice che le persone cercano di scappare da quello che è successo e da sé stesse. “Ovunque tu vada, è presente, rimane”. Osim trova forse brutto dire che è più facile per chi è morto, perché “c’è un mare di persone le cui anime sono morte; vivono ma non sono più vivi”.

9 ottobre 1999. Zagabria, Croazia-Jugoslavia, ritorno. Le cose tornano al punto di partenza: proprio come hanno fatto i serbi a Belgrado, ora abbiamo canti sciovinisti croati su come – hai indovinato – massacrare i serbi. Sono entrambi cattivi l’uno con l’altro.

Savićević parla di essere a Zagabria, quando un disturbatore urla “Sei un pezzo di merda!” In una delle scene più esilaranti e degne di nota, Dejan procede a far piovere sul colpevole una raffica di colorate parolacce balcaniche, che sfidano la traduzione, quindi continua con l’intervista come se nulla fosse accaduto.

Osim guarda in tv a casa. Boban non sta giocando, guarda da bordo campo. La Croazia segna per prima. Mijatović pareggia, la telecamera taglia sul presidente Tuđman che fa una smorfia e sembra addolorato. La Jugoslavia segna ancora e la Croazia pareggia. Nel mezzo, vediamo alcuni contrasti, alcune spinte e un tuffo esilarante e sfacciato. Šuker e Mihajlović corrono insieme e ridono, si danno il cinque a vicenda, e stacchiamo su Osim e i suoi occhi dolci e tristi mentre guarda la partita, suona una lamentosa partitura per pianoforte e violino e anche i nostri occhi diventano tristi.

La partita si conclude con un pareggio per 2-2. La Jugoslavia arriva prima nel girone e si qualifica a Euro 2000. “Eravamo vicini. La Serbia subirà le sanzioni, quindi andremo all’euro”, dice un giovane. I giocatori di Yugo sono sul loro aereo, brindano durante il decollo e cantano una vecchia melodia popolare, Sneg je opet, Snežana (Sta nevicando di nuovo, Snežana).

È facile (e, supponiamo, futile) lamentarsi di ciò che avrebbe potuto essere. I Čileanci erano ragazzi, giovani uomini, che condividevano una lingua comune, condividevano un terreno comune, una cultura. C’è tanta bellezza e similitudine nelle sei nazionalità dell’ex Jugoslavia, tanti fili meravigliosi, colorati, interconnessi, tanti paralleli e punti in cui tutti si intersecano e si fondono e non si può dire dove finisce l’uno e inizia l’altro. Innumerevoli similitudini da segnalare e celebrare, molto più di ogni percepita o presunta “differenze”. Ci piace dire che, davvero, siamo tutti uguali. Questo infastidisce alcune persone. Come possono esistere le “parti”, ci chiediamo, quando siamo tutti fratelli e quando non abbiamo scelto in quale etnia siamo nati?

Vorremmo tanto (come la maggior parte delle persone “da tutte le parti”) che tutto potesse essere fermato, la colossale tragedia umana e l’orribile spargimento di sangue sventati. Che le uniche guerre erano quelle che avevamo sempre avuto, quelle belle, come diceva Osim, quelle del calcio.

Mario Bocchio