Ludwig van Beethoven scrisse che avrebbe voluto prendere il suo destino per la gola ma non ci riuscì. Neanche Armando Picchi c’è riuscito, è stato un destino bastardo come in poche altre circostanze a prendere lui. Il 27 maggio del 1964 a Vienna, Picchi alza da capitano la prima Coppa dei Campioni nerazzurra. Esattamente un anno dopo, il 27 maggio del 1965 a Milano, il capitano nerazzurro alza la seconda Coppa. Il 27 maggio del 1971 arriva la notizia che Armando Picchi è morto in una clinica di Sanremo stroncato da un tumore fulminante. Il pezzo potrebbe chiudersi qui e avremmo già spiegato grandezza e tragedia di un uomo tanto dominatore in campo quanto indifeso di fronte alla sorte.

L’Armandino, come lo chiamavano nella sua Livorno, non era bravo a scuola come i suoi tre fratelli. Uno di loro, Leo, era il suo esempio: aveva 14 anni più di lui, aveva giocato all’Ardenza e poi nel Torino del dopo Superga. Leo si coccolava il fratellino minore, lo montava sulla canna della bicicletta e via ai Bagni Fiume, di proprietà della sua famiglia dove nacque il primo “gabbione”, tipico campetto da calcio livornese in cemento, spesso in riva al mare, recintato da una rete alta 5 metri e chiuso in alto da un’altra rete, in modo da evitare che il pallone uscisse. Lì Armandino dettava legge fin da giovanissimo, insieme a Costanzo “Lupo” Balleri, Mauro Lessi , il Vivaldi detto “il bistecca”.Livorno ed il gabbione erano il suo mondo, non lo dimenticò neanche quando divenne famoso, quando grazie a lui la città labronica diventava in estate una sorta di succursale dell’Inter. Picchi chiamava e Suarez, Guarnieri, Burgnich, Sarti, Jair rispondevano presente, per andare qualche giorno a rischiare di rovinare le loro preziose estremità nei gabbioni, in sfide cinque contro cinque che lasciavano i segni nei piedi ma portavano in dono la riconoscenza del capitano, della sua gente … e cacciuccate memorabili. Un giorno i grandi di Herrera furono convocati da Picchi “in trasferta”, a Casciana Terme. Quella volta si giocava in undici contro undici. Suarez tardò qualche minuto alla consegna delle maglie. Il capitano non dette a Luis la maglia, lo spagnolo sorrideva pensando al solito scherzo. Picchi lo mandò in panchina davvero, lui, Luisito, il centrocampista più forte del mondo a Casciana Terme entrò solo nel secondo tempo. Tra i sorrisi di tutti naturalmente.

“Un mi piace perdere” ripeteva Armando fin dai gabbioni. Quando nel 1963 il Milan vinse la prima Coppa dei Campioni italiana fece una promessa al Vivaldi: “la prossima volta l’alzo io”, e così fu. All’Inter Picchi era arrivato nell’estate del 1960, dopo una splendida stagione disputata da terzino alla Spal. L’anno prima il presidentissimo ferrarese Paolo Mazza aveva fatto spesa a Livorno, portando in Emilia la coppia Picchi-Balleri per poi passare alla cassa 12 mesi dopo. Non si parlava ancora di plusvalenze ma Moratti scucì 24 milioni di allora più Massei, Matteucci e Valadè. Nella stessa estate a Milano era arrivato Helenio Herrera, Angelo Moratti gli affida guida e budget per tornare a vincere. L’Inter parte bene, Picchi addirittura decide il derby con uno dei suoi rarissimi gol, alla fine del girone d’andata i nerazzurri comandano con 3 punti di vantaggio sul Milan. Ma il giocattolo si rompe, a primavera una striscia negativa di 4 sconfitte consecutive fa sfiorire ogni speranza. Il film si ripete l’anno dopo, nerazzurri campioni d’inverno e Milan campione d’Italia alla fine. Moratti si sta convincendo che abbia ragione chi critica Herrera per i suoi allenamenti maniacali che mandano le energie dei ragazzi in riserva anzitempo. Il presidente pensava di chiamare al capezzale dell’Inter Edmondo Fabbri, ma fu proprio Picchi a bloccare la sostituzione, convincendo Moratti con i fatti: Herrera aveva già trovato la soluzione, con il capitano che retrocedeva dietro la linea di difesa per dare il via all’azione e Burgnich terzino al suo posto. Nasceva il “libero alla Picchi”, ruolo che non avrà altri padroni dopo di lui. Baresi, Scirea, Beckenbauer, campioni immensi, tecnicamente forse anche superiori, ma nessuno come lui per carisma e intuizione. Armando Picchi pensava prima, vedeva prima, arrivava prima, tutto semplicemente prima degli altri. E questo faceva di lui il vero allenatore in campo, anche perché Herrera era grande motivatore, grande comunicatore, grande conoscitore di uomini, ma quanto a tattica e capacità di leggere quel che succedeva in campo non era una cima. Lì, in quel momento per quelle decisioni, entrava Picchi. Herrera sapeva e non gradiva.

Federico Lo Cicero nel 2016, ricordava un episodio: “Una volta durante una gara di campionato, strattonò la maglia di un compagno per cambiargli la posizione in campo, e gli disse: ‘Lo vedi questo straccio che porto al braccio? Bene allora fai come ti dico io. Poi a fine partita fai pure la spia al Mago, ma adesso dobbiamo vincere’”. In un lontano ricordo del capitano, datato 1999, La Gazzetta raccoglie un flash di Sandro Mazzola: “Ricordo una domenica a Torino contro il Toro. Per me, una brutta giornata. Mi marcava Poletti, tipo rognoso. Subimmo un gol. Io capii che, se avessi arretrato la mia posizione, sarei stato più utile, però temevo che il Mago non gradisse. Ne parlai ad Armando che mi rispose: ‘Non ti preoccupare, gioca dove ti senti. A Herrera penso io’”. Picchi non era solo capitano e trascinatore in campo, era il capo, quello che trattava con la dirigenza anche per i compagni, il loro sindacalista, lo stesso Angelo Moratti ammetteva che Picchi spesso pensava più ai compagni che a sé stesso. È Massimo Moratti a ricordare un episodio rimasto memorabile. 1965: “L’Inter torna da Buenos Aires con la seconda Coppa Intercontinentale. Il Mago ordinò: ‘Domattina alle 7 tutti in piazza Castello’ il luogo convenuto per le partenze in pullman. Il tecnico intendeva portare la squadra in ritiro per preparare la successiva partita di campionato con l’Atalanta. Picchi chiese udienza a mio padre Angelo: ‘Presidente, non capisco. Abbiamo vinto la Coppa Intercontinentale e Herrera ci blinda di nuovo’. Mio padre, che chiamava Herrera il Cerbero, fu pronto: ‘E voi non presentatevi all’ appuntamento’. Detto e fatto. Il giorno dopo, alle 9, Helenio fece irruzione nell’ ufficio di papà: ‘Presidente, è successa una cosa terribile, sono spariti tutti’. Moratti fece finta di andare su tutte le furie, fece scattare multe record… che nessuno pagò mai”.

“Picchi contestava senza arroganza. Era portatore di una ribellione sana, intelligente, che produceva buoni cambiamenti” fotografa perfettamente la Gazzetta. L’Armandino e HH si rispettavano ma si prendevano poco. La livornesità viscerale gli imponeva generosità, odio per le ingiustizie, assenza di timori reverenziali, repulsione per i ruffiani. Anni fa, Nando Dalla Chiesa presentando il suo libro su Picchi “Capitano, mio Capitano” spiegava il rapporto tra i due partendo da una osservazione che niente aveva a che vedere con il calcio: “Picchi detestava la cultura del ‘dinero’ introdotta in Italia da Herrera, Herrera era cresciuto in una famiglia poverissima, aveva conosciuto la fame vera e nera. Picchi venne su in un ambiente benestante e ricevette impulsi importanti”. Per lui giocare a calcio è sempre stato solo un piacere, per HH era la sua rivincita sulla vita. Spiegata così la differenza di veduta del mondo tra Picchi ed Herrera, torniamo a noi perché l’ antropologia non entravano in campo, lì regnava il carisma, la capacità e l’intelligenza tattica, dunque regnava il capitano. Il Mago all’inizio si fidava del suo capitano, ma non era tipo da concedere di vivere nell’ombra di un suo giocatore. Non poteva essere che il livornese “Il Tirreno” a ricordare l’episodio forse più emblematico del carattere di Picchi in campo e del suo non rapporto con HH. L’Inter era vicina allo scudetto 1963 ma la Juventus non aveva ancora mollato. Nel derby d’Italia i bianconeri giocano un primo tempo strepitoso, Sivori fa meraviglie, il suo marcatore Zaglio è pure infortunato, la porta di Sarti regge miracolosamente ma la ripresa si annunciava nerissima. Armando ricordava così quei momenti: “Io a perdere non ci volevo stare, e soprattutto volevo quello scudetto che mi pareva già di toccare con la mano. Bene: io decisi che bisognava far fuori Sivori in qualche modo. Una carognata, ma in quel momento non vedevo altra via d’uscita. Così scelsi Zaglio, che era infortunato e che in quanto a giocatori impuniti non era secondo a nessuno. Zaglio eseguì il progetto a perfezione. Appena in campo calcetti e spintarelle una dietro l’altra. Gli stava appoggiato addosso, a Sivori, anche quando la palla era lontana sessanta metri. Sivori, che non era di quelli che abbozzano, cominciò a innervosirsi. Poi accadde che in un contrasto Sivori e Zaglio rotolarono a terra. Zaglio fu più lesto ad alzarsi e gli montò su una mano. Non gli fece un gran male, ma Sivori andò su tutte le furie e per l’intera ripresa non fece che inseguire Zaglio per cercare di prenderlo a pugni. E allora Zaglio fu tanto bravo da portarlo a spasso per il campo, sempre fuori dall’azione e non farlo giocare più. Annullato Sivori in questo modo poco ortodosso, vincemmo la partita e lo scudetto fu al sicuro. Herrera non sapeva nulla”. Il giornalista de “Il Tirreno” tocca la corda giusta, ricordando la domanda che gli fece durante un incontro in quegli anni “Mi dica la verità, Picchi, lei si sente un capo anche se non è riconosciuto né amato dal suo allenatore, da Helenio Herrera?”. Armando sorrise storto e, là per là, non replicò. Dopo una pausa non breve spesa per sorseggiare la sua bibita, ebbe uno sfogo rivelatore. A bassa voce, lo sguardo perso nel vuoto, disse “E a fine stagione, per ringraziamento Herrera metteva il mio nome fra quelli dei giocatori trasferibili”.

Lui che era il dominus della difesa più forte d’Europa, parola di Gianni Brera: “Armandino Picchi, che il dio della palla lo abbia in gloria, era eccezionale perché riusciva a fare cose buonissime senza avere le doti tecniche del grande giocatore… Aveva le cosce ipertrofiche, un naso da cardinale e un torace da ciabattino. Correva in discreto stile e batteva il destro con sufficiente nitidezza. In acrobazia, poi, non valeva molto più di nulla. Ma ebbe l’accortezza di plasmarsi uno stopper nelle persona di Risti Guarneri da Cremona ch’egli comandava a bacchetta. Risti sapeva anticipare e contrare da dio, sapeva staccare e incornare via su qualsiasi avversario. Armandino lo manovrava come un prodigioso magattello: in simbiosi valevano 95 su 100: divisi, erano incompleti e, per un verso o per l’altro, erano quasi mediocri. Una delle fotti maggiori di Fabbri, animato da un’insana rabbia nei confronti di Accaccone lo zingaro, fu quella di buttare all’aria la difesa più forte del mondo, che era quella dell’Inter, lasciando a casa Picchi ai mondiali del 1966. In questa azione autolesionista fu aiutato da Giovannino Rivera e da Gino Palumbo: e fu subito Corea”.

Picchi diventa leggenda con gli scudetti del 1963, 1965,1966, le due Coppe dei Campioni e le due Intercontinentali. Quando stava per iniziare la prima finale europea al Prater contro il Real di Puskas, lo spogliatoio nerazzurro fremeva, in qualche misura ancora incredulo di essere proprio lì.

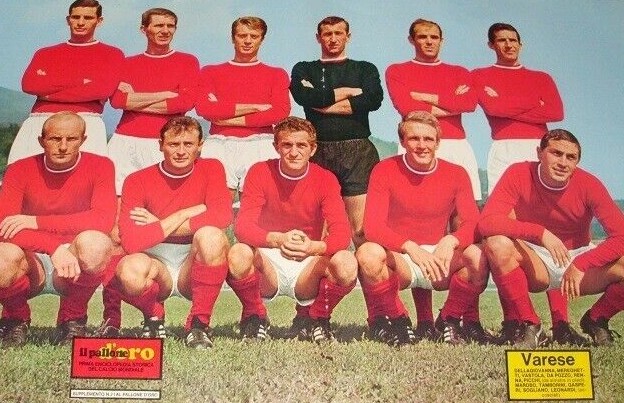

Federico Buffa racconta quei minuti di Picchi: “Prima prese da una parte Sandro Mazzola per ricordargli che suo padre lo stava guardando di lassù, poi pretese il silenzio e l’attenzione dello spogliatoio. ‘Signori! Un minimo di silenzio. Carlo (Tagnin) ha qualcosa da dirci’. E Tagnin commosse tutti. ‘Signori, io non son come voi. Voi siete dei campioni. Voi di partite come questa ne giocherete tante altre nella vostra carriera, ma io no. Io sono certo che non ne giocherò più. Per favore, vincete anche per me’. Poi arrivò il 1967, la finale di Lisbona con il Celtic e la domenica successiva la sconfitta decisiva a Mantova, due sberle che ancora bruciano sulla pelle degli interisti meno giovani. Picchi aveva previsto tutto. Il fratello Leonardo ricordava di essere andato a trovarlo qualche settimana prima della finale. Quando gli chiese il più banale dei ‘come va’ la risposta del capitano ghiacciò il sangue: ‘Malissimo, troppa tensione, Herrera ci rintrona con le tattiche e con i nomi degli scozzesi. Ci parla tutto il giorno di Johnstone o di come diavolo si chiama… Noi si scoppia. Che ci mandasse al cinema e che a Lisbona ci portasse in un locale di ballerine’. Dopo il rigore di Mazzola, segnarono Gemmell e Chalmers, ma Johnstone fece vedere i sorci verdi alla difesa più forte del mondo, ancora una volta aveva avuto ragione lui. Ne parlò pochi giorni dopo con il Ct della nazionale Valcareggi sull’aereo che portava gli azzurri in Romania. Un giornalista vicino sentì ed il giorno dopo uscì il titolone “Picchi attacca Herrera”. Fu l’inizio della fine, dopo l’ultimatum di HH “o Picchi o io” a Moratti restò solo di abbracciare il suo capitano con le lacrime agli occhi prima di lasciarlo andare al Varese, dove il presidente Borghi lo accolse con un ingaggio da favola, raddoppiato dal presidentissimo nerazzurro come benefit per quello aveva dato all’Inter e a lui.

In provincia, Armando scopre quanto pesasse la maglia nerazzurra come racconta “Il Tirreno”: “Alla prima entrata robusta su un centrattacco avversario l’arbitro, un fischietto internazionale, lo ammonisce. E lui, pronto: ‘Deh, quand’ero all’Inter lei questi falli non si sognava nemmeno di fischiarli’. ‘L’arbitro mi rise sul muso e mi voltò le spalle’. Riuscì a togliersi qualche bella soddisfazione, come quella di portare il Varese ad un insperato settimo posto battendo anche la sua Inter, e soprattutto quella di tornare in nazionale”. Nella primavera 1968 dunque, Valcareggi tentava di ricostruire una nazionale credibile dopo la rovina del mondiale inglese. Picchi torna tra i convocati per la gara contro la Bulgaria valida per le qualificazioni all’Europeo. A Sofia il capitano gioca la sua ultima partita con la maglia dell’Italia: uno scontro violentissimo con un certo Jakimov gli procura la frattura del tubercolo sinistro del bacino. Il destino bastardo stava iniziando la sua opera, Picchi provò a recuperare dopo la convalescenza lunghissima ma non ci fu niente da fare.

Da allenatore in campo a mister a tutti gli effetti il passo fu breve, alla faccia dei patentini. La sua Livorno lo chiamò, gli amaranto erano in fondo alla classifica della serie B nel campionato 1069-‘70. Tornare alla sua Calafuria non fu solo un atto d’affetto, fu la prima dimostrazione di quanta sapienza calcistica potesse regalare anche dalla panchina. Il Livorno non solo si salvò ma arrivò nono, gli occhi del grande calcio puntarono il Picchi allenatore fin da subito. La Juventus del givane Boniperti stava compiendo la sua rivoluzione con l’aiuto di Italo Allodi, a Torino puntarono tutto su di lui per guidare la squadra in cui stavano arrivando Capello, Bettega e Causio. La stagione in serie A fu positiva ma di assestamento, in Coppa delle Fiere (la Coppa Uefa) il cammino invece era stato baldanzoso, eliminando il Barcellona con una vittoria convincente al Camp Nou. Nell’andata quarti di finale i bianconeri regolano agevolmente il Twente per 2 a 0, la semifinale è ad un passo. Da alcuni mesi la moglie di Picchi non stava bene, dopo aver dato alla luce il secondo figlio, Armando era continuamente in viaggio tra Torino e Milano per starle vicino. Quando Francesca si riprese toccò a lui. Il 3 febbraio durante la partita con la Lazio, avverte fitte lancinanti alla schiena. Si dà la colpa al freddo micidiale (meno 13 quel giorno) ma nessun farmaco funzionava. Pochi giorni dopo, il 7 febbraio 1971, la Juve è di scena a Bologna e si capisce che qualcosa non va. Picchi è stranamente nervoso, si alza dalla panchina per protestare con l’arbitro Mascali e viene espulso. Nessuno poteva immaginare cosa avesse dentro in quel momento quell’uomo fiero e apparentemente indistruttibile lasciando il campo a testa bassa. La mattina dopo era di nuovo in tuta, pronto per l’allenamento, il suo ultimo allenamento ma il dolore alla schiena gli impedì di lavorare. Andò a Milano, nella clinica che poco tempo prima aveva ospitato la sua Francesca, per una serie di esami. Il 10 febbraio passò per l’ultima volta al campo, i giornalisti non potettero fare a meno di vedere il suo volto scavato dalla sofferenza. Quella notte fu ricoverato, la prima squadra passò nelle mani di Vycpalek, zio di Zdenek Zeman. Nessuno capiva, nessuno sapeva, intervistato dai giornalisti Fabio Capello ebbe parole per niente affettuose nei confronti del suo allenatore. Anche nella Juve di allora certe cose non passavano impunite, Picchi pur se sofferente lasciò la clinica per essere presente al “processo” insieme a Boniperti e Allodi.

La punizione prevista per le parole del regista era la messa fuori rosa. Fu proprio il tecnico a prendere le sue difese e a pretendere la limitazione della sanzione ad una semplice multa. Un intervento chirurgico non risolse alcunchè, pochi giorni dopo la società convocò i giornalisti per comunicare in via riservata che la sorte di Picchi era segnata, pregandoli di mantenere il riserbo necessario per non avvelenare ulteriormente i giorni drammatici che il tecnico e la sua famiglia avevano davanti. Non uscì una riga, non era omertà pietosa come qualcuno l’ha definita ma grande, enorme rispetto umano per un campione che se ne stava andando. Avuta la conferma del male incurabile, Picchi lasciò la clinica per trasferirsi in una villa sulla riviera ligure. Durante le settimane successive fu tentata anche la strada delle cure basate sulle scienze orientali, il piccolo miglioramento che ne seguì fu un semplice fuoco di paglia che aprì la strada per il baratro finale. Armando Picchi si spense alle 16 del 26 maggio. Poche ore dopo la Juventus doveva scendere in campo contro il Leeds nella finale di andata di Coppa delle Fiere, la notizia non fu data per non turbare i giocatori. Ma anche il cielo di Torino sembrò voler partecipare a quel lutto, scaricando una pioggia torrenziale che impose la sospensione della partita e la ripetizione due giorni dopo. La mattina dopo la notizia del rinvio della finale era in secondo piano: “Picchi è morto. Stroncato da un male incurabile, l’ex campione dell’Inter e allenatore della Juventus è spirato a Sanremo, dove si era trasferito da un paio di mesi. I funerali avranno luogo stamane a Livorno“. Le esequie furono fissate dalla famiglia per il mattino del 28 maggio in forma strettamente privata. Livorno è città di gente orgogliosa, forgiata dal maestrale e dalla storia non semplice di quella terra: Armandino era anche loro, Armandino volevano accompagnarlo nell’ultimo viaggio anche loro.

La città si sollevò, sindaco in testa e dietro di lui i portuali e gli operai dei cantieri, per chiedere di poter partecipare al saluto. Il funerale fu spostato alle 17,30, la Cappella della Misericordia contava i tanti rappresentanti del calcio italiano ma soprattutto i 20 mila livornesi che chiusero fabbriche e negozi per salutare quel figlio, quel fratello, quell’amico mai dimenticato. Nel 1990 la sua città gli intitolò lo Stadio dell’Ardenza. Dopo la sua morte si scoprirono nuove testimonianze di quanto fosse grande l’animo del Capitano. Da un cassetto vennero alla luce lettere nascoste per anni, i ringraziamenti commossi di chi aveva ricevuto il suo aiuto: soldi a bambini bisognosi, una parola per trovare un lavoro ai disoccupati, tanti piccoli gesti di sostegno a chi era in carcere. “Tutto fatto in un meraviglioso silenzio” – dice Repubblica nel novembre del 2011 – così diverso rispetto alla solidarietà show di tanti atleti dei giorni nostri.Proprio vero, la vita ha dato tanto all’Armandino, ma tutto maledettamente in fretta. Quello che Picchi ha dato agli altri sta invece nelle sue parole: “Ho sempre fatto tutto con serietà perché senza serietà non si può andare avanti in questo sport che richiede sacrifici e uno spirito di abnegazione non comuni. È necessaria una cosa sola: fare il proprio dovere”. In finale di Coppa Campioni o nel gabbione in riva al mare di Livorno.

Fonte; Mario Spolverini, “Interdipendenza”