“Ho girato la mia sedia e l’ho messa come quella del tabaccaio perchè ho trovato che era più comodo. Ho fumato due sigarette, sono entrato in camera a prendere un pezzo di cioccolata e sono venuto a mangiarla in balcone. Poco dopo il cielo si è infoschito e ho creduto che ci sarebbe stato un temporale estivo. Ma a poco a poco si è schiarito di nuovo. Il passaggio delle nubi, però, aveva lasciato sulla strada come una promessa di pioggia che l’ha fatta diventare più scura. Sono rimasto a lungo ad osservare il cielo”.

(Albert Camus, Lo straniero)

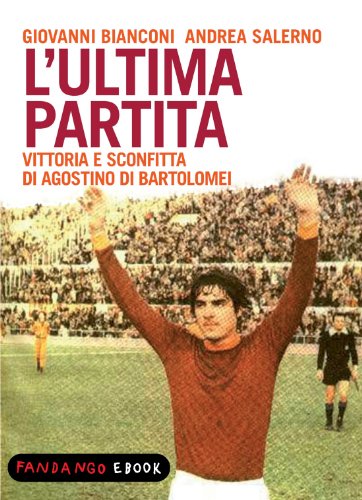

In questa foto sgranata, probabilmente rubata a un obiettivo familiare, una delle poche che lo ritraggono in privato, Agostino Di Bartolomei sembra Luigi Tenco. Le sopracciglia folte, lo sguardo dolce ma severo, quel soffio oscuro che non aveva mai smesso di risalire dentro di lui. Ago accenna un sorriso. Lo accenna solo, come ha fatto per tutta la sua vita, in campo e fuori. Come l’ultimo che avrà fatto al figlio Luca, magari accompagnandolo con un bacio, quella mattina del 30 maggio del 1994, l’ultima volta che l’ha visto, prima di lasciarlo andare a scuola, prima di sedersi sulla sedia bianca da giardino che aveva portato sul terrazzo, prima di osservare il cielo infoschirsi. Prima di spararsi un colpo di pistola al cuore. Al cuore, perchè come disse una volta in macchina al suo amico Antonio, commentando il suicidio di Raul Gardini, “ha sbagliato a spararsi in testa; meglio mirare al cuore, perchè solo così si è sicuri di morire all’istante”. Quello stesso cuore che per quindici anni aveva donato alla Roma e che, ora, batte nel nostro, con il nostro. Come ha scritto “Lacrime di Borghetti”, sono tre i motivi per cui, per parlare di una figura complessa come Di Bartolomei, abbiamo voluto citare Albert Camus. Prima o poi, tra queste righe emozionate, salteranno fuori. Innanzitutto, e in ordine decrescente di banalità, è nota la frase dello scrittore (e portiere) francese secondo cui “il meglio che ho imparato sulla morale e i doveri degli uomini lo devo al calcio”. È impossibile non essere d’accordo, e in questo senso la vicenda di Ago è esemplare. L’abbiamo ripetuto fino allo sfinimento, il calcio non è un gioco, non è un passatempo domenicale, non è neanche, come scrisse il romanziere spagnolo Javier Marìas, anche lui noto calciofilo, “il recupero settimanale dell’infanzia”. Il calcio è la vita stessa, ma osservata da una posizione speciale, privilegiata. Difficile spiegarlo a chi non ha mai giocato a pallone – sempre che, in assoluto, uno possa trovarci un senso nel parlare con qualcuno del genere. Ed allora, leggere “L’ultima partita. Vittoria e sconfitta di Agostino Di Bartolomei”, di Giovanni Bianconi e Andrea Salerno (già pubblicato da Limina nel 2000, oggi -per fortuna!- ridato allo stampe da Fandango, con commovente prefazione del figlio di Diba, Luca), è pieno di significati e sentimenti, fonte inesauribile di riflessioni, come ascoltare un disco di Luigi Tenco, laurearsi in filosofia, fare il cammino di Santiago, passeggiare per gli ex stabilimenti del tabacco di Alberto Burri, guardare un intero pomeriggio il mar Cantabrico che si sfrange sugli scogli, tutte queste cose insieme.

Non tanto per il libro in sè (la cui lettura, comunque, dovrebbe essere obbligatoria per potersi abbonare alla Roma, altro che la tessera del tifoso), un libro avvincente nella scrittura, incalzante nel ritmo, ma in fondo una narrativa molto semplice, giornalistica, che si limita a raccontare (bene) la superficie del mare, lasciandoci solo intravedere l’oscurità delle profondità marine. Quel mare cilentano in cui Agostino s’immergeva nei suoi giorni di dorata depressione, per dimenticarsi delle telefonate che non arrivavano mai, dell’oblio e della solitudine in cui il mondo del calcio, nel quale si era sempre sentito uno straniero (eccolo ancora, Camus), l’aveva relegato, dell’ingratitudine che aveva ricevuto, per colpa di quel carattere un po’ schivo, per tutta la vita.

Costretto a scappare due volte dalla sua amata Roma, prima per la rivalità con Ciccio Cordova, poi per l’insensibilità della dirigenza di Dino Viola. Ignorato per tutta la carriera da Enzo Bearzot, che rinuncerà sempre (sembra incredibile, ma Ago non ha mai indossato la maglia azzurra) al più forte centrocampista della sua generazione perchè i senatori della Juventus non lo avrebbero permesso, oppure preferendogli le ginocchia fragili di un regista senza carisma come Antognoni. Ferito dai suoi ex compagni di squadra, che in occasione del suo primo ritorno a Roma da avversario (Roma-Milan 0-1, gol di Virdis) non gli risparmiano il rancore triste e invidioso dei poveri d’animo, come Ciccio Graziani (uno che aveva la coscienza sporca, con quel rigore stampato sulla traversa) che al fischio finale non ci pensa due volte e si avventa su Agostino, colpendolo con un pugno al viso, come quel Bruno Conti (un altro che, a differenza di Ago, il rigore della vita non ha avuto la moralità di metterlo in porta) con cui aveva condiviso tutta la vita, dalle partite sulla spiaggia di Lavinio quand’erano ragazzini alla gavetta delle giovanili fino ai trionfi degli anni ottanta, che a fine partita si sfoga così, come un topo, perchè solo i topi uccidono prima di morire: “Non è vero, come qualcuno ha scritto, che sono amico di Di Bartolomei. E poi in campo mi ha detto un paio di frasi che non mi sono piaciute. Quando sono intervenuto per separare Bonetti dall’arbitro mi ha detto: ‘Ma parli anche te? Falla finita’. Come si è permesso di contestare il mio intervento? Comunque lui ha amici che contano. Nel Milan continua a giocare come giocava nella Roma: tranquillo, pulito, senza mai uscire dal campo sudato. Ed era sempre il migliore di noi…”.

Ed infine abbandonato definitivamente dalla sua vecchia società, che non gli offrirà mai quel posto, magari da allenatore delle giovanili, che avrebbe significato riempirgli la vita. Tutta questa amarezza, questo disincanto, traspare anche dal ricordo del figlio, un ricordo straziante nella sua quotidianità: “In queste settimane ho passato qualche giorno di vacanza a San Marco e ho avvertito fortissima la tua assenza. In un attimo mi sono tornati in mente tutti insieme i piccoli segni dei giorni estivi di festa. Il tuo asciugamano blu nel bagno davanti al mare; lo sguardo di mamma quando vedeva che mettevi l’aria nelle bombole, preludio di una giornata di pesca subacquea, in cui tu ti riposavi venti metri sott’acqua tra tane di cernie, e lei si agitava guardando il pallone di segnalazione galleggiare incerto sopra”.

Diba si buttava in acqua per affogare le sue pene, ma, come cantava Nacho Vegas, “le sue pene già nuotavano nell’alcool, come Mark Spitz”. Non c’è niente di peggio che cercare un’uscita da una situazione difficile, quando non si sa neanche come ci si è entrati. Troppo orgoglioso per fare una telefonata, per chiedere un favore, un’opportunità, nel suo esilio a San Marco di Castellabate Di Bartolomei passa le giornate tra incomprensioni e delusioni. La banca non fa credito ai suoi progetti, gli enti locali lo snobbano, i presidenti delle squadre locali a parole lo corteggiano, ma quando si tratta di concretizzare gli dimostrano solo indifferenza. Una dolente indifferenza, acuita dal senso di smarrimento, dalla consapevolezza di non avere neanche un amico nel mondo del calcio, a parte il barone Liedholm, che di Diba si era innamorato quando era ancora il capitano della Primavera, che l’ha fatto diventare il capitano della Roma più bella di sempre, che se l’è portato dietro anche a Milano, nell’avventura cominciata dopo la sciagurata notte di Coppa Campioni, momento in cui la Roma, e in generale il calcio moderno, decidono di scaricarli entrambi, perchè troppo lenti per il nuovo tempo. Liedholm tornerà al Milan, l’altro amore calcistico della sua vita. Un ciclo s’è concluso, anche se in curva Sud è comparso uno striscione: “Dal cuore di una curva al cuore di un maestro: resta Barone”.

Gli appelli ai sentimenti non sono bastati, le strade dell’allenatore e della società si sono divise. Lo sa anche Agostino, il quale ha capito che pure la sua storia nella Roma è finita. Sven (Goran Eriksson, che prenderà il posto di Liedholm in panchina) fa del pressing, parola nuova che diventerà popolare anche in Italia, la sua religione. Ma per fare pressing servono magari meno campioni ma più polmoni, polmoni e gambe. Serva quella maledetta velocità che è sempre stata la dannazione del capitano giallorosso. Con Liedholm corre il pallone e gli uomini pensano; con Eriksson il pallone va solo conquistato per non far pensare chi lo gioca.

Nessuno però l’ha ancora avvisato che, a contratto ormai scaduto, dovrà trovarsi una nuova destinazione dopo quindici anni di fedeltà a una maglia, a una squadra, alla propria città, la fascia bianca da capitano: Di Bartolomei se ne va senza un perchè, senza che qualcuno della società gli abbia parlato. Ma lui è troppo orgoglioso per aspettare. Così alza il telefono e compone uno dei pochi numeri che conosce a memoria. Chiama il barone, il suo tecnico, e lo sorprende. Il calcio non è ancora quello di oggi, un affare quotato in borsa, ma non è neanche più quello eroico di Testaccio. Girano tanti soldi, e tutto si sta complicando. Per questo Liedholm non si aspetta quella richiesta portata in maniera così poco consueta, così franca, senza procuratori e intermediari: “Non ci sarebbe mica un posto al Milan, con lei, a centrocampo?”.

Era tanta la fiducia che il barone Liddas aveva nel ragazzo di Tormarancia – quel ragazzo conosciuto nel 1973 quando prese in corsa il posto di Scopigno, quel ragazzo che aveva visto per la prima volta all’opera con il numero 8 e la fascia da capitano nell’ultima partita del campionato Primavera di quella stagione, a La Spezia, di cui ricorda la cena offerta dalla società in un ristorante del porto per festeggiare l’ennesima vittoria, cena alla fine della quale “Agostino si alzò e fece un discorso per ringraziare tutti i compagni, il presidente Anzalone e tutti noi che eravamo andati a vedere la finale. Parlò con grande disinvoltura, mostrando un’esperienza e una maturità non comuni per un ragazzo di appena diciannove anni. Io ascoltai con attenzione, e dentro di me pensai: ‘Questo è un vero capitano'”– che quando Nicol sbaglia il primo rigore per il Liverpool lo chiama e gli dice di tirarlo lui il primo rigore per la Roma, perchè è sicuro che non lo sbaglierà, così come non aveva sbagliato il rigore decisivo del tre a zero contro il Dundee nella semifinale di ritorno, e allora Agostino strappa il pallone dalle mani di Graziani, che aveva già iniziato ad incamminarsi verso l’area di rigore, e quel rigore -un rigore che è un urlo lungo una vita intera, dentro di lui – lo tira alla sua maniera, un solo passo di rincorsa, una botta centrale, e lo segna, da capitano qual è. Qualcun’altro non avrà il coraggio di tirarlo quel calcio di rigore. Che dopo la partita ci sia stata o no una resa dei conti negli spogliatoi con Falcão conta poco. È mera aneddotica figlia della delusione. È il buco della serratura da cui non c’interessa guardare. Che Di Bartolomei non amasse Falcão è risaputo. Non l’ha mai considerato un campione, piuttosto uno che -a differenza sua – si è saputo vendere bene. Di Bartolomei è stato il Capitano storico della peggior Rometta, quella squadra che negli anni settanta galleggiava costantemente nella parte destra della classifica, nonostante l’amore del presidente Anzalone, quello del suo pubblico e, appunto, del suo Capitano.

Falcão quegli anni li ha vissuti a Porto Alegre, non può neanche immaginarsi l’aridità di stagioni mediocri illuminate soltanto, magari, da una vittoria inaspettata contro la Juve, grazie ai bolidi su punizione di Agostino. Per Falcão, la notte del 30 maggio 1984 era ordinaria amministrazione. Per Di Bartolomei, molto di più. L’ultima partita, appunto. Ma ultima nel senso di definitiva, la partita dopo la quale tutto avrebbe avuto un senso, la catarsi di un’intera città, di un’intera tifoseria, di un intero modo di vivere la vita.

La partita dopo la quale anche la vita di Ago avrebbe avuto un senso, perchè sarebbe stato il capitano della prima (e probabilmente unica) Roma capace di sfidare il fato e di sconfiggerlo, il capitano silenzioso e colto che i compagni (e per molto tempo i tifosi, quei tifosi che hanno imparato ad amarlo ma che quando aveva vent’anni ed era già il leader in campo non gli risparmiarono botte, insulti e minacce perchè stavano dalla parte del suo “nemico”, il capitano Ciccio Cordova, uno così romanista da non aver nessuno scrupolo di passare direttamente dall’altra parte del Tevere con la fascia da capitano ancora sul braccio…) non hanno mai veramente capito, straniero a casa sua, romano triste e accigliato, gentiluomo e fuoriclasse.

“Ho pensato di vincere questa Coppa dei Campioni quando a cinque minuti dalla fine ho effettuato un gran tiro da fuori area. Ho visto la palla dentro e invece c’è stata una deviazione e la sfera è finita in calcio d’angolo. Ho avuto un gesto di rabbia. Poi siamo andati ai rigori, e la sicurezza è svanita. Temevo di perdere perchè tutti avevano parlato della Roma favorita in caso di soluzione dagli undici metri. Il mio gol da dischetto purtroppo non è servito”.

Ago lo sa perchè “non è servito”. Chi doveva imitarlo, l’Ottavo re di Roma, aveva troppo dolore a una gamba, o troppa poca personalità, per prendersi sulle spalle la responsabilità di un popolo intero. Dopo dieci anni, molti protagonisti di quella serata si sono dimenticati di quei momenti, si sono sistemati, sono riusciti a voltare pagina. “Perchè”, si chiedono i due autori del libro, “un personaggio come Di Bartolomei, con tutto quello che aveva rappresentato e rappresentava per Roma, per la Roma, non era riuscito a restare nell’ambiente?”. La domanda che crediamo bisogna porsi è quella esposta dal solito Camus, quando ne “Il mito di Sisifo” ricordava come vi sia “solamente un problema filosofico veramente serio: quello del suicidio. Giudicare se la vita valga o non valga la pena di essere vissuta, è rispondere al quesito fondamentale della filosofia“. Alla risposta Agostino ci ha pensato per dieci anni, fino a quella mattina in cui “il passaggio delle nubi aveva lasciato sulla strada come una promessa di pioggia che l’ha fatta diventare più scura”. Fino a quella giornata di cui il figlio Luca, e noi attraverso il suo ricordo, ricorderemo perfettamente ogni secondo per tutta la nostra vita. Quell’ultima volta che ti ho visto vivo al sole del terrazzo. Quella sedia bianca da giardino che stazionò lì per mesi prima che che ne accorgessimo, presi come eravamo da mille interrogativi e dai rimorsi che ti stringono quando capisci che non avevi capito nulla. Quella sedia bianca di legno colpita come da una martellata rotonda all’altezza della seconda fascia. L’ultima volta che ti ho visto poco più di un’ora dopo nel corridoio stretto del cortile davanti casa: steso in quella chiglia fredda di zinco.

Ci manchi Ago. Volevamo solo dirtelo ancora una volta.