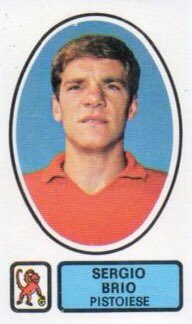

Il gol, ovvero, l’essenza stessa del calcio. Da una parte chi il gol cerca di segnarlo, dall’altra, invece, chi le prova tutte al fine di evitarlo come Sergio Brio. Lo stopper titolare della mitica Juve anni ’80, quella di Michel Platini e Gaetano Scirea, di Paolo Rossi e Antonio Cabrini. E di Sergio Brio appunto. In un’epoca nella quale i numeri di maglia servivano ancora a indicare la posizione in campo, il suo numero era il 5, quello dello stopper. Perché Brio è lo stopper, la perfetta incarnazione di un ruolo forse oggi ormai del tutto estinto o quasi. “Acciaio”, questo il soprannome, senz’altro emblematico, dell’ex difensore bianconero, si racconta, dagli inizi tra le fila del Lecce, la squadra della sua città, alla finale di Coppa Intercontinentale a Tokyo con la Juventus, passando per Pistoia.

Forse non tutti sanno che il roccioso e insuperabile Sergio Brio, di professione stopper, comincia dall’altra parte della barricata. Esordisce infatti tra le fila del Lecce nel ruolo di centravanti, proprio lei, che avrebbe speso un’intera carriera a mettersi di traverso ai centravanti.

A chi si deve la sua trasformazione in difensore centrale?

“È vero, cominciai da centravanti e fu Attilio Adamo, il mio allenatore ai tempi del Lecce, a spostarmi in difesa. Quella sua intuizione fece le mie fortune, perché mi consacrai nel ruolo di stopper”.

La Juventus acquista il suo cartellino dal Lecce nell’ottobre del ’74 per poi girarla, dopo un anno, in prestito alla Pistoiese, nella quale militerà per tre stagioni.

Quanto è stata importante per la sua maturazione la tappa in Toscana prima di far ritorno alla casa madre?

“Il primo anno alla Juve fu indubbiamente complicato, perché era la prima volta che mi allontanavo da casa e in una città grande come Torino incontrai non poche difficoltà di ambientamento. L’esperienza a Pistoia fu la mia fortuna, perché lì ebbi la possibilità di imparare e di completare il mio percorso di crescita a livello calcistico. Dopo tre stagioni in Toscana, che definirei di praticantato, tornai alla Juventus finalmente pronto”.

Appena rientrato a Torino convince subito il Trap ad affidarle una maglia da titolare. Il suo debutto in bianconero è datato 18 marzo 1979, Juventus-Napoli 1-0.

È una sorta di battesimo del fuoco per lei, dal momento che si trova di fronte il grande Beppe Savoldi, uno dei migliori attaccanti allora in circolazione. Chi di voi due ebbe la meglio?

“In verità, una maglia da titolare la conquistai dopo nove mesi nel corso dei quali non ero mai sceso in campo, nove mesi trascorsi ad allenarmi duramente con l’obiettivo di migliorare e di farmi trovare pronto nel momento in cui il mister avrebbe deciso di concedermi una chance. E la chance che stavo aspettando giunse il 18 marzo del ’79 contro il Napoli di Beppe Savoldi, uno dei centravanti più forti che l’Italia potesse vantare in quel periodo. Quindi credo che esordire contro un attaccante di quel livello non sarebbe stato facile per nessuno, ma io me la cavai abbastanza bene, grazie anche all’aiuto dei miei compagni, di Causio in particolare. Fu così che la mia carriera decollò e da quel giorno non mi sfilai più di dosso quella maglia bianconera con il numero 5 sulle spalle”.

La sua mole da gigante, 190 cm di altezza per 84 kg di peso, unita a una grinta e a un carattere non comuni, la rendeva un osso duro per qualunque attaccante. In che misura questo suo fisico gladiatorio ha rappresentato per lei un vantaggio nella marcatura dei suoi diretti avversari?

“Un fisico come il mio comporta senza dubbio dei vantaggi, ma anche alcuni svantaggi. Infatti, se mi trovavo a mio agio nella marcatura di attaccanti della mia stessa stazza, facevo invece più fatica coi cosiddetti ‘piccoletti’. La mia fortuna era quella di essere comunque veloce a dispetto di una mole tanto imponente, cosa che mi permetteva di marcare efficacemente anche avversari piuttosto rapidi”.

Come interpretava Sergio Brio il ruolo dello stopper e in cosa questo ruolo oggi è cambiato rispetto alla sua epoca?

“È cambiato tutto, innanzitutto il modo di giocare. Ai miei tempi si giocava a zona mista, con il libero dietro. Per quanto riguarda l’interpretazione del ruolo, una volta si insegnava ai difensori a marcare gli attaccanti, mentre oggi questo non avviene più, perché si dà maggiore importanza all’applicazione della zona, secondo me sbagliando. Giocare a zona è giusto, perché si tratta di un sistema innovativo, ma non si può prescindere dal saper marcare l’uomo”.

C’è un difensore, tra quelli attuali, italiano o straniero, nel quale si rivede?

“No, perché ogni epoca è diversa dall’altra e non si possono fare paragoni. Una volta, la prima cosa che si guardava in un calciatore era la tecnica, oggi invece la forza fisica, la resistenza. È tutto cambiato e per questo, secondo me, lo ripeto, il paragone è impossibile”.

Lei i gol, non soltanto li evitava, ma, forse memore dei suoi trascorsi da attaccante, li segnava anche e spesso erano gol pesanti. Ce n’è uno tra i 24 al suo attivo in maglia bianconera che ricorda in particolare e perché?

“Mi piace ricordarne uno in particolare, che non fa parte però di quei 24, ed è quello che realizzai dal dischetto a Tokyo nella finale di Coppa Intercontinentale tra Juventus e Argentinos Juniors. Ero uno dei cinque rigoristi e trasformando il mio penalty contribuì a quell’indimenticabile trionfo”.

La sua carriera è segnata da gravi infortuni, tutti avvenuti, ed è questa la cosa insolita, in partite amichevoli. Infortuni che l’hanno piegata, certo, ma mai spezzata. Si dice che “ciò che non ti uccide ti rende più forte”, in questo caso è stato così?

“Sì, è stato così, perché quegli infortuni mi hanno temprato, mi hanno fatto capire che bisogna sempre impegnarsi al massimo e giocare con grande professionalità, usando non soltanto il fisico, ma anche e soprattutto la testa”.

Alla Juventus, lo abbiamo già detto, trova Giovanni Trapattoni, del quale diventerà pupillo in campo e braccio destro, fuori, una volta ritiratosi dall’attività agonistica.

Cosa ha rappresentato e rappresenta ancora oggi, per lei, l’uomo che fermò il grande Pelé?

“È stato il mio allenatore alla Juventus per otto stagioni e porto con me un bellissimo ricordo di lui. Poi sono stato suo assistente per quattro anni, prima che le nostre strade si dividessero. Credo che Giovanni Trapattoni sia un esempio, un modello al quale ispirarsi per tutti coloro che vogliano intraprendere la carriera di tecnico. Il Trap si può imitare, ma difficilmente raggiungere”.

Lei ha avuto il privilegio e la fortuna di giocare per 11 stagioni consecutive al fianco dell’immenso, inarrivabile, Gaetano Scirea. Condivida con noi un ricordo del suo amico Gaetano.

“Bastava uno sguardo per capirci e nell’unica occasione in cui non ci intendemmo, a Praga nel corso di una partita di Coppa dei Campioni, mi scontrai fortuitamente con lui, dandogli una zuccata che mi costò una frattura alla fronte e 4 mesi di stop. Gaetano era a una persona meravigliosa, il compagno ideale, che mi ha sempre aiutato, come io ho aiutato lui. Il suo spessore umano e la sua grandezza come calciatore sarebbero impossibili da misurare”.

Platini, una volta, disse a Manfredonia che se l’arbitro gli avesse convalidato il gol, in verità regolare, segnato dall’ex Lazio al Real Madrid in Coppa Campioni, sarebbe finito il calcio. E quando segnava lei?

“Sappiamo come sono fatti i francesi, hanno un po’ la puzza sotto al naso, come si suol dire (ride NdR.). Si trattò di una battuta goliardica di Michel all’indirizzo di un grande giocatore come Lionello Manfredonia, che contribuì anch’egli ai successi di quella Juve. A me comunque una cosa del genere Platini non poteva dirla per il semplice fatto che era lui a mandarmi in gol. Quando mi spingevo in avanti aspettavo che Michel mi servisse il pallone e anche lui sapeva di poter contare su di me”.

Sergio Brio e la Juventus: “storia di un grande amore”... Un amore lungo 13 anni…

“La Juve è casa mia, è la mia seconda famiglia. Siamo sempre rimasti in contatto anche dopo il mio addio. Quella bianconera è una maglia che va amata e onorata, come credo di averla amata e onorata io. Da bambino sogni di arrivare un giorno a giocare nella Juventus, di ottenere grandi successi ed io quel sogno l’ho realizzato. Sono felice dei traguardi che ho raggiunto e mi reputo un uomo davvero fortunato, alla vita non avrei potuto chiedere di più. Le strade mia e della Juve si sono unite e mai più separate, ho dato tanto ai colori bianconeri e ricevuto in cambio altrettanto. Non dimentico che il presidente Boniperti, per convincermi a non forzare i tempi del recupero dopo un brutto infortunio, addirittura mi rinnovò il contratto come segno tangibile di fiducia e di stima nei miei confronti”.

Sergio Brio e la Nazionale: un amore mai sbocciato. Rimpianti?

“Assolutamente no, la mia Nazionale era la Juventus. Certo, se mi avessero convocato ne sarei stato felice, ma non ha mai rappresentato un problema per me il fatto di non esser riuscito a indossare la maglia azzurra. Sono orgoglioso di ciò che ho fatto, dei traguardi che ho raggiunto e non ho rimpianti. Ho giocato 13 anni nella Juve e non è da tutti”.

Lei ha dichiarato che è stato Ian Rush l’attaccante ad averla messa maggiormente in difficoltà, quel Rush che sarebbe poi diventato suo compagno di squadra nella Juventus senza però lasciar traccia dalle parti di Torino. Si è mai chiesto il perché del flop del gallese in Italia?

“Rush ebbe la sfortuna di arrivare in una Juve ormai in fase calante, in una squadra che non era più quella straordinaria dei primi anni ’80. Avrei voluto vedere all’opera il gallese in un contesto più adeguato, sono sicuro che avrebbe reso di più. Comunque di gol Ian ne aveva realizzati a valanghe nel Liverpool, quindi significa che era bravo, perché, altrimenti, difficilmente avrebbe segnato tanto”.

Lei è riuscito nell’impresa non certo semplice di conquistare tutti i trofei internazionali per club, dalla Coppa Campioni alla Coppa Uefa, dalla Coppa Coppe alla Supercoppa europea, ed è perciò ricordato come uno dei calciatori più vincenti della storia. È soddisfatto del suo palmares oppure pensa che avrebbe potuto vincere di più?

“Sono molto soddisfatto e soprattutto orgoglioso dei successi che ottenuto insieme ai miei compagni, perché ce li siamo sudati sul campo. Abbiamo portato la Juve a raggiungere traguardi che non aveva mai centrato prima, l’abbiamo portata fin sul tetto del mondo e ne siamo onorati”.

Le parole di Brio riportano alla mente le immagini, patinate, ma non ancora sbiadite, di un calcio lontano, che oggi, purtroppo, non esiste più. Un calcio essenziale, genuino, che si nutriva del duello infinito tra chi cercava di far gol e chi invece il gol provava in tutti i modi ad evitarlo. Il duello tra Beppe Savoldi da una parte e Sergio Brio dall’altra, in quello Juventus-Napoli del marzo ’79. Il numero 9 azzurro avanza palla al piede verso la porta difesa da Dino Zoff, il numero 5 bianconero gli si para davanti. Il centravanti punta il difensore, una finta, un’altra, saltato. Ma “Acciaio” non ci sta. Rincorre “O’ Marajà”. Lo raggiunge, adesso gli è a fianco, spalla contro spalla. Affonda il tackle. Pallone arpionato, sradicato. L’essenza del calcio. È tutta qui.