“Quando il potere è in mano d’uno solo, quest’uno sa d’esser uno e di dover contentare molti; ma quando i molti governano, pensano soltanto a contentar se stessi, e si ha allora la tirannia più balorda e più odiosa: la tirannia mascherata da libertà”. E’ forse questa citazione di pirandelliana memoria a riassumere la natura di quello che fu un’idea di Stato inizialmente costituito, poi idealizzato ed infine abortito fino alla violenta implosione su se stesso. Lo stesso Stato che trovò la propria legittimità nel celebre motivo conduttore: sei repubbliche, cinque nazioni, quattro lingue, tre religioni, due alfabeti e un Tito. E fu la morte del Maresciallo, avvenuta in una domenica di maggio del 1980, a simboleggiare metaforicamente il requiem sulla Jugoslavia che un destino beffardo si permise d’intonare durante un Hajduk Spalato contro Stella Rossa. In quello che è considerato il “Secolo del Calcio” la storia trova la sua diretta rappresentazione nello sport, a maggior ragione se una delle protagoniste è la nazionale che per antonomasia sintetizzò il connubbio tra genio e sregolatezza, talento e follia prima che a polverizzarla, insieme al paese del quale essa stessa ambiva ad essere eccellenza sportiva, sopraggiunse lo scoppio di un conflitto che trasformò quella terra da inesauribile fucina di talenti nel mattatoio della storia.

Identità sportiva quindi come riflesso di un popolo o, nel caso jugoslavo, dei popoli che idealmente indossarono la magliava plava? La risposta è affermativa e tale riflesso ha lasciato nelle pagine della storia dello sport (non solo jugoslavo) immagini di estetica calcistica a cui spesso hanno fatto da contraltare inattese cadute a pochi passi dal tanto agognato traguardo. Una scuola di calcio, ma ancor prima di pensiero, posta al confine tra il professionismo del mondo occidentale e il tentativo di codificarlo in scienza esatta, tipico della cultura sportiva del blocco socialista da cui tuttavia si discostava anni luce per quel rifiuto di confinare il talento individuale nel ferreo inquadramento tattico-disciplinare che fu forza, ma alla lunga anche limite, delle grandi nazionali dell’Europa Orientale. Da qui il soprannome che ha accompagnato ed accompagna ancora oggi la nazionale plava a quasi trent’anni dalla dissoluzione della Jugoslavia: “il Brasile d’Europa”, forse il miglior monumento vivente del Futebol Bailado nel Vecchio Continente.

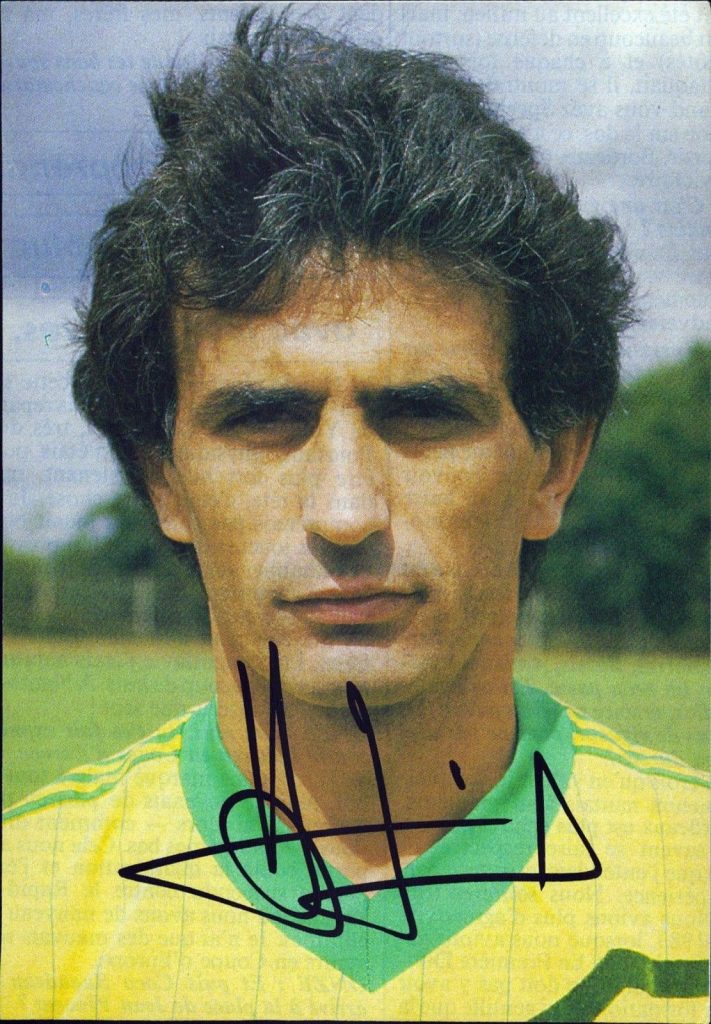

Eppure a livello di risultati la nazionale dei blu (i Plavi per l’appunto), se si eccettua il quarto posto ai mondiali cileni del 1962 e le finali europee raggiunte a Parigi nel 1960 e a Roma otto anni dopo, per tutta la durata degli anni settanta non aveva certamente imitato il Brasile: un buon mondiale disputato in Germania nel 1974 e poco altro. Furono gli anni ottanta ad inaugurare un’atmosfera nuova in seno alla nazionale jugoslava che centrò la qualificazione al Mundial di Spagna ’82 piazzandosi nel girone eliminatorio addirittura davanti ai futuri campioni dell’Italia. Un’illusione effimera se paragonata al naufragio a cui andò incontro la Jugoslavia durante il mondiale spagnolo: eliminazione al primo turno con l’uomo simbolo della squadra, il talentuoso fantasista Safet Sušić, incapace di prendere le redini di un gruppo spaccato in tre fazioni dove all’annoso contrasto serbo-croato si aggiungeva l’ingombrante peso dei “senatori” bosniaci emigrati in Francia come Edhem Šljivo, Vahid Halilhodžić e lo stesso Sušić.

Tra contrasti interni alla squadra e campagne sportive fallimentari annunciate che avevano portato tra il 1982 e l’estate del 1986 a ben quattro avvicendamenti alla guida tecnica della nazionale, la federcalcio jugoslava puntò sull’allenatore Ivan Osim. Nato a Sarajevo durante la Seconda Guerra Mondiale ad un mese esatto dall’invasione della Jugoslavia da parte della Wermacht e laureatosi successivamente in scienze matematiche presso l’Università della capitale bosniaca, “Ivica il Professore” univa un’innata capacità di gestione a livello umano alla coscienza di avere tra le mani un gruppo di solisti dalle qualità tecniche di assoluta eccellenza. Le esperienze del passato in campo internazionale avevano costituito diversi scenari per la stessa deprimente recita: artisti del pallone che offrivano numeri per palati sopraffini senza riuscire ad amalgamarsi a livello di squadra; gravissima lacuna che puntualmente si rivelava essere il tallone d’Achille di una nazionale de facto inesistente sotto il profilo dell’unicum collettivo. Il tutto tralasciando lo spogliatoio, il cui ingresso da parte dei commissari tecnici veniva a tradursi metaforicamente nel classico passaggio sotto le forche caudine.

Il Professor Osim ebbe sin da principio le idee chiare nel gettare le basi per un progetto all’apparenza alieno per quella che era stata la storia della nazionale jugoslava degli ultimi anni: cementare un collettivo di giovani che fosse in grado di crescere attraverso la condivisione di uno spirito di squadra invulnerabile al clima che in quel periodo iniziava a minare le fondamenta dello Stato jugoslavo, già in preda ad una progressiva destabilizzazione dove il sorgere di nazionalismi mai sopiti trovava puntualmente il proprio violento sfogo sui campi della Prva Liga. I famosi incidenti durante Dinamo Zagabria e Stella Rossa furono l’espressione diretta dello scontro tra il nazionalismo croato che aveva nel futuro presidente della repubblica croata Franjo Tuđjman la propria guida politica e il nazionalismo serbo dove, a guidare il tifo organizzato della compagine belgradese, spiccava Željko Ražnatović che passerà alla storia come il comandante Arkan; tra le stesse falangi ultrà del “Marakanà” di cui era il capo indiscusso, sarà Arkan a reclutare per la Srpska Dobrovoljačka Garda (tristemente nota come Unità Tigre) i propri pretoriani, futuri protagonisti di stupri ed esecuzioni sommarie che insanguineranno la Bosnia negli anni più cruenti del conflitto balcanico.

In un simile scenario la missione per il nuovo commissario tecnico si presentava alquanto complessa e il primo banco di prova per le ambizioni plave nel biennio 1986-1987, ossia le qualificazioni al Campionato Europeo in Germania Ovest, aveva già registrato un primo risultato fallimentare aggravato da un’umiliante sconfitta interna per 1-4 maturata contro l’Inghilterra.

A questo inizio in salita si aggiungeva un sorteggio tutt’altro che benevolo relativo alle qualificazioni mondiali di Italia ’90. La Jugoslavia del Professore si trovava costretta ad affrontare nello stesso girone la Scozia, reduce da quattro partecipazioni consecutive alla fase finale dei campionati del mondo e soprattutto la Francia del dopo Platini, favorita numero uno anche in virtù dell’ottimo terzo posto raggiunto appena due anni prima in Messico.

Per la stampa il destino della Jugoslavia era segnato in partenza: difficile imporsi in un girone già di per sè proibitivo senza avere alle spalle un gruppo di giocatori con esperienza e cultura della vittoria. Ma la Storia che secondo alcuni è il risultato di mai ben definite congiunture astrali, era sul punto d’inaugurare la Primavera del calcio jugoslavo che fiorì in primis grazie alla possibilità per i giocatori plavi di emigrare all’estero dopo il compimento del venticinquesimo anno d’età a condizione dell’assolvimento del servizio di leva in patria. Nuove realtà sportive ma soprattutto sociali e culturali iniziavano ad essere assimilate dalla nuova generazione di calciatori jugoslavi che, grazie alla già menzionata contingenza astrale favorevole, avevano dalla loro un talento cristallino che li portò ad issarsi sulla vetta del calcio mondiale giovanile grazie al successo nel Mondiale Under 20 disputato in Cile.

La Jugoslavia più bella e tragica della sua pur breve storia sembrava figlia della penna del grande Ivo Andrić, Premio Nobel per la Letteratura nel 1961, che nel suo “Il Ponte sulla Drina” non esita ad identificare il ponte come il luogo comune sul quale le diverse etnie della città di Višegrad si incontrano mettendo da parte differenze religiose e rivalità ataviche, al fine di ripercorrere le comuni memorie condivise in quanto figli della stessa città e per questo accomunati dall’identica storia e dalle medesime gioie e sofferenze: ciò che unisce gli individui rappresenta in essere l’effettivo superamento del contrasto etnico e idelogico.

E se nello spogliatoio fosse proprio la maglia della nazionale a rappresentare idealmente il ponte narrato da Andrić sul quale costruire un destino comune? Il miracolo di Ivica il Professore si realizza prima ancora di salire sull’aereo che porterà la squadra al di là dell’Adriatico grazie naturalmente alla qualificazione ottenuta nel girone eliminatorio proprio a spese della più quotata Francia, sconfitta nettamente a Belgrado e inchiodata sul pareggio nella decisiva sfida di Parigi.

Mai come avvenuto in passato la Jugoslavia che si appresta a disputare un Mondiale riflette la propria multiculturalità nei suoi uomini chiave: il pararigori Ivković, il bomber del Paris Saint-Germain Vujović e i due campioni del mondo under 20 Jarni e Bokšić, tutti e quattro nati in Croazia; il centrale Spasić, la stella “Piksi” Stojković tra i migliori giocatori serbi mentre i maggiori uomini di esperienza recano nomi turchi e inconfondibili origini bosniaco-musulmane: il marcatore Hadžibegić, il mediano Šabanadžović e soprattutto il fantasista di lungo corso reduce dal mondiale di otto anni prima Safet Sušić. Senza dimenticare altri importanti nomi, ognuno dei quali rappresentante di una diversa nazionalità del paese: il bomber della Stella Rossa e futura meteora interista Darko Pančev (Macedonia), il mediano della Samp scudettata Srečko Katanec (Slovenia) il futuro “Genio” rossonero Dejan Savićević (Montenegro). Ma la filosofia dell’ambizioso progetto di Osim risiedeva nella convocazione di un biondo ragazzo di grandi speranze appena ventenne nato in Germania Ovest da una coppia di immigrati jugoslavi, croato il padre e serba la madre, idolo e talento assoluto della Stella Rossa che un anno dopo avrebbe alzato al cielo di Bari la Coppa dei Campioni: Robert Prosinečki che in quel Mondiale verrà nominato miglior giovane del torneo.

Un mosaico allestito nel momento più difficile del paese, quasi come a voler lanciare il guanto di sfida al mondo e al fato che inizialmente sembrava aver deciso di mandare in frantumi le speranze di quei giocatori e del loro tecnico. Zagabria, 3 giugno 1990: allo stadio Maksimir (lo stesso degli incidenti tra Dinamo Zagabria e Stella Rossa) va in scena l’amichevole di lusso tra Jugoslavia e Olanda, rifinitura in vista dell’imminente mondiale italiano. Al momento degli inni nazionali, il pubblico di casa accompagna con scroscianti applausi le note di “Het Wilhelmus” sventolando le bandiere olandesi, anche per la somiglianza nella disposizione cromatica al tricolore croato. Al contrario, una bordata di fischi, insulti e urla di scherno si levano all’inno nazionale jugoslavo “Hej, Slaveni” contro i giocatori serbi presenti in campo, senza risparmiare nemmeno la persona di Ivica Osim. Imperturbabili i giocatori jugoslavi tra cui il solo Savićević abbozza una smorfia di disapprovazione nei confronti del pubblico ma ormai il destino era segnato: la Jugoslavia come entità politica esisteva solo nominalmente.

Movimentata la vigilia, traumatico il debutto mondiale contro la Germania Ovest: un 4-1 che venne paradossalmente benedetto dal doriano Katanec con un laconico “Potevano segnarcene altri otto” e al contempo impugnato dalla stampa nazionale per screditare l’allenatore accusato di essere preda di un’irreversibile confusione tecnica e avvezzo all’alcool. Dopo la vittoria contro Colombia ed Emirati Arabi che regalano ai plavi l’accesso agli ottavi contro la Spagna è lo stesso Osim a regalare un intervento ai microfoni che da solo vale la presenza in sala stampa: “Personalmente mi reputo un semplice funzionario pubblico che può venire messo alla porta anche per il solo sospetto di essere un alcolizzato. Se sono qui oggi è per imposizione da parte dei regolamenti FIFA, non per voi”.

La Jugoslavia saprà sbarazzarsi della Spagna con una lectio magistralis di Stojković per poi accedere ai quarti contro l’Argentina di Maradona. Uno zero a zero che si protrae fino al minuto centoventi nonostante l’espulsione di Šabanadžović, marcatore diretto del Pibe, avvenuta al trentesimo del primo tempo. Se i supplementari sono inutili, i conseguenti rigori diventano il palco su cui va in scena l’ultima rappresentazione della Jugoslavia unita perché il 30 giugno 1990 al “Comunale” di Firenze fuori da quel campo la Jugoslavia già non esiste più. Il penalty decisivo è sui piedi di Faruk Hadžibegić dietro al quale rimangono unite per un’istante le speranze comuni di serbi, croati, sloveni, montenegrini e bosniaci inchiodati con gli occhi davanti a quegli undici metri.

Tutti, tranne Ivica il Professore. Lui non c’è. Lui ha già ringraziato i suoi uomini ai quali ha detto di non poter loro rimproverare nulla ma la lotteria dei rigori mal si addice alla sua persona che non sopportava quell’ingiusta roulette russa. Dal boato finale in cui emergono le urla di esultanza in spagnolo, il Professore rimasto da solo negli spogliatoi realizza che il viaggio per i suoi ragazzi è giunto all’ultima fermata. Scendendo idealmente da quel treno immaginario confessa a se stesso: “Tra due anni la Jugoslavia potrà vincere gli Europei, sempre ammesso che non la demoliscano prima”. L’opera di demolizione di uno Stato, prima ancora che di una squadra, era già allo stadio avanzato e coinvolgerà lo stesso Osim in occasione dell’assedio della sua Sarajevo; una ferita doppia per lui di etnia croata sposato con una donna musulmana che lo porterà in un secondo tempo a rinunciare definitivamente al proprio incarico per poi porsi la domanda, diversi anni dopo, su quello che sarebbe potuto accadere quel 30 giugno a Firenze in caso di vittoria. Un trionfo mondiale avrebbe avuto mai il potere d’impedire al corso della Storia di dilaniare il paese attraverso un’immane carneficina? Che la riflessione del Professore sia da considerare mera speculazione storica? O forse l’atto finale con cui calò definitivamente il sipario sulla Jugoslavia risiede nelle parole di Hegel: “E’ andata così, è il destino; non c’è nulla da farci. Ma pure quando consideriamo la storia come un simile mattatoio, il pensiero giunge di necessità a chiedersi in vantaggio di chi e di quale finalità ultima siano stati compiuti così enormi sacrifici” .

Vincenzo Campitelli