Aggrappati agli istanti residui di Gabigol, e il Cristo a braccia aperte si coprì di rubronegro: è solo casuale questo passato remoto, in realtà è accaduto solo lo scorso anno e gli uomini di Jorge Jesus, chioma e sguardo fisso da santone sono andati a caccia dello scettro planetario, perdendolo poi di misura contro il Liverpool di Klopp. Ma proprio perché è accaduto di nuovo, senza operare accostamenti che non reggerebbero la linea del tempo e che forse… non saprebbero palleggiare altrettanto a lungo, vale la pena tornare a lustrarsi gli occhi (e lo facciamo con quanto scritto da Paolo Marcacci) per ogni istante in cui qualsiasi appassionato del pianeta si è visto con indosso le righe orizzontali rosse e nere spesse, dentro il Maracanà: quello vecchio, meglio; monumentale e mastodontico, quello dove Lino Banfi, nei panni di Oronzo Canà, si recò assieme al presunto mediatore Bergonzoni e a “Giginho” che aveva “le mani in pasta” non si capì mai bene in che cosa, nel tentativo di ingaggiare Leo Junior. Sacro e profano, come è sempre il calcio nella sua essenza più viscerale e come è il modo di vedere Dio, ora che ci riflettiamo, in Brasile, più a Bahia e a Rio che altrove.

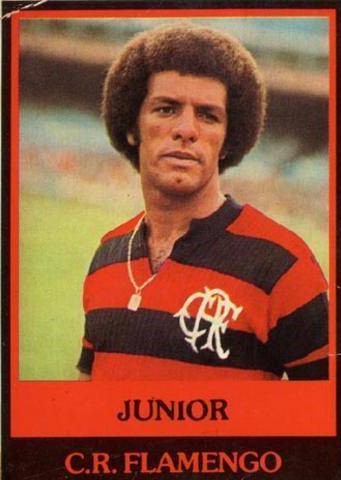

E che giocatore Junior, che coi piedi poteva scrivere una tesi di laurea eppure faceva il terzino, sotto i riflettori del Maracanà e con la maglia sottile della Seleçao, quella che incuteva timore soltanto a vederla, dal tessuto così raffinato che non poté che lacerarsi, sotto gli strattoni di Claudio Gentile, quel pomeriggio torrido tra le mura del Sarrià, ora brecciolino di ricordi. Era quella di Zico, nato Coimbra all’anagrafe, eletto Galinho, il Galletto, quando investirono su di lui in tempo e bistecche, prevenendo la scoliosi a cui la sua schiena sembrava destinata, salvaguardando il suo modo istintivo di assecondare i rimbalzi irregolari di strada.

Dal popolo, per il popolo, bisognava trovare un nuovo re per Rio de Janeiro, perché sbiadivano le righe verticali di un Botafogo leggendario, annegavano nella cachaça l’astro e l’estro inimitabile di Garrincha. Se parli di loro, il tempo lo palleggi, saltando fra le epoche senza mai far cadere un solo ricordo: cominciò con una barca, la storia; si chiamava Pherusa, acquistata da un gruppo di studenti e di intellettuali per dar vita a un club nautico.

Si rovesciò nella baia, poi la rubarono. Allora presero il Soyra. Ancora doveva scoccare il ventesimo secolo, serpeggiava di là come di qua dall’oceano l’idea della polisportiva. Il pallone, a un certo punto, a far girare tutto: 1911, Liga Metropolitana de Futebol. Le righe orizzontali cominciano a vestire anche gli sport terrestri, come deliberato dall’assemblea dei soci.

E i piedi scalzi di Leonidas? Anni Trenta e un diamante nero, così lo chiamavano, che a volte amò sentire l’erba senza i tacchetti: un vezzo, più che una leggenda. Leggenda era lui, che appena sbocciato fiorì al Peñarol, in Uruguay, per poi prendersi le tre anime di Rio: Vasco e Botafogo, le prime due, come a dire sotto ogni lembo della veste del Cristo Redentore che guarda la baia.

Andò a sfiorire di malinconia a San Paolo, dopo. In mezzo, il Mondiale del 1938, talmente dominato da far sì che lo si risparmiasse in semifinale, coi biglietti aerei per Parigi già acquistati dalla federazione brasiliana. Bagnato dalle lacrime il titolo di capocannoniere, senza la finale. Uno dei primi re senza corona iridata; tanti altri ne sarebbero passati dopo di lui.

Come Zico, che vestito di verdeoro il mondo se lo vide negare per tre volte, forse perché in tutte e tre le occasioni andò a cercare di prenderselo dove si parlava spagnolo: Argentina ‘78, Spagna ‘82, Messico ‘86. Ma se lo era già preso, il mondo, con la maglia che lo aveva allevato, custodito come una culla: il 13 dicembre del 1981, a Tokyo, in pochi pensano che il Liverpool di Graeme Souness e Kenny Dalglish possa farsi sfuggire la Coppa intercontinentale. Peccato che dall’altra parte ci siano due terzini come Leandro e Junior, che il pallone lo farebbero passare nella cruna di un ago, se volessero; al centro della difesa il giovane Mozer, un altro che non la butta mai via; in mezzo un uomo d’ordine come Adilio, che custodisce la manovra per Jorge Andrade, proprio lui (che alla Roma anni dopo passerà immeritatamente per bidone), il quale la lucida per consegnarla a Zico, mai così fulgido, che compone versi di gol e punteggiatura di assist a beneficio di Nunes o Tita.

Nunes, Adilio, Nunes, dal tredicesimo al quarantunesimo del primo tempo, con gli inglesi che arrancano in un torello reiterato, impietoso. È il punto più alto di una favola germogliata nel secolo precedente con i remi al posto del pallone. È la mano superba e delicata di Paulo Cesar Carpeggiani, che di giocare aveva smesso l’anno precedente in seguito al calvario dei suoi infortuni. Era ed è il Flamengo, bellezza, è tutto qua.