Il 1974, con la débàcle di Monaco, era costato il posto a Ferruccio Valcareggi (ovviamente). Campione d’Europa nel 1968; vice campione del mondo nel 1970; vittorioso su tutti i campi europei per ben sette anni, zio Uccio aveva dovuto dare un frettoloso, mesto addio alla Nazionale, eliminata al mondiale tedesco nel girone con Haiti, Polonia e Argentina. Girone abbastanza facile; ma la squadra era vecchia, stanca, logora negli schemi e negli animi. E forse lo stesso Valcareggi sentiva, magari inconsciamente, di avere ormai fatto il suo tempo. Al grido di “largo ai giovani”, la Federcalcio, dopo più di un mese di tentennamenti, affidò le sorti della Nazionale al tecnico italiano di maggior prestigio, un grosso nome del nostro calcio, ex calciatore, ex giornalista, ex allenatore, ex tutto: il dottor Fulvio Bernardini. Scelta indubbiamente molto felice, essendo Fulvio figura di enorme spicco nel piatto panorama dei tecnici italiani, forse i peggiori del mondo, fatte rare e balenanti eccezioni (infatti, l’unica trovata tattica che i nostri allenatori hanno regalato al calcio mondiale risale ai tempi di Gipo Viani e di Nereo Rocco, quando inventarono il “libero”, poi adottato dalle squadre di ogni Paese.

Ma successivamente la palude del nostro calcio non ha più dato segni di vita: tutto fermo, immobile, stagnante. Bernardini, che aveva vinto uno scudetto con la Fiorentina ed uno col Bologna infrangendo per ben due volte la soffocante egemonia delle squadre del Nord, era un vulcano di idee, di entusiasmi, di intenzioni innovatrici. Nonostante fosse ormai alla soglia dei settant’anni, si buttò nel nuovo incarico col furore di un ventenne: e, proprio per avere eccesso di idee e di carica vitale, commise una serie di errori. Convocazioni fiume, gente che arrivava ai raduni e nessuno sapeva bene chi fosse (una volta, a Lucca, si presentò un tale che si chiamava Martelli: unico titolo di merito il fatto di essere il figlio di un carissimo amico di Fulvio, presidente del Livorno…). La stordente girandola delle convocazioni a sorpresa di Fulvio sollevò ondate di critiche e di furibonde polemiche, nel bel mezzo delle quali Bernardini godeva come un pazzo.

Polemista acutissimo, uomo colto e dotato di un tagliente spirito romano, fu forse il primo (e l’ultimo) Ct a non temere gli scontri con la stampa, anzi a cercarli per battersi furiosamente: uscendone quasi sempre vittorioso. Ricordo un semplice episodio: un bel giorno Fulvio fece annunciare, ufficialmente, dall’ufficio stampa della Figc che avrebbe voluto a colloquio a Viareggio tutti i giornalisti che si interessavano della Nazionale. Appuntamento per l’ora tale, nel luogo tale, arrivederci presto. Andiamo, lui arriva, si siede in cattedra ed esordisce così: “Io, oggi, non parlo neanche sotto tortura”. Scoppiò una furibonda bagarre, con gente che gli rimproverava di aver percorso anche cinquecento chilometri dietro suo invito: e Fulvio a rispondere con motti e battute di spirito. Non si era mai divertito tanto. Senonché, lui si divertiva, i tifosi no. Perché le sue Nazionali, rinnovate da capo a piedi rispetto a quella di Valcareggi, e rinnovate ogni volta per l’ansia di Fulvio di cercare il meglio, avevano un piccolo difetto: le beccavano sempre. Tanto che Artemio Franchi, il presidente federale (uno che a perdere non si è divertito mai) pensò bene di affiancare a Fulvio Enzo Bearzot, nella veste di aiutante in seconda. Bearzot, un friulano taciturno e perennemente accigliato, dopo una fugace apparizione alla guida del Prato, in serie C, era entrato nei ranghi degli allenatori federali ed era stato aggregato a Valcareggi fino dai tempi della squadra dei “messicani”, restando però costantemente nell’ombra. Fulvio non gradì troppo la «novità», ma dovette accettare. E di lì a tre anni (dal settembre ’75 all’ottobre ’78) si ritirò, molto dignitosamente, dalla carica azzurra tornando nella sua diletta Bogliasco per occuparsi della Sampdoria. Era esattamente quello che voleva Franchi che non perse tempo ad affidare a Bearzot l’intera responsabilità della Nazionale. Cominciò così il ciclo dell’ennesimo Ct nell’imminenza dei nuovi Campionati del mondo, quelli del 1978 in Argentina.

Bearzot, per guadagnare la qualificazione, aveva un solo ostacolo da superare: l’Inghilterra. Il girone dell’Italia comprendeva anche Lussemburgo e Finlandia, due sbiadite controfigure, due squadre materasso, capaci soltanto di far collezione di reti al passivo. E infatti fu, in pratica, un duello: l’Italia vinse gli inglesi al primo assalto a Roma (2–0), poi mise in carniere un sostanzioso bottino di gol facendo sfracelli contro Finlandia e Lussemburgo ed eliminò gli inglesi di quello sprovveduto di Don Revie (un tecnico balzano e assolutamente incapace) pur dovendo cedere per 2–0 nel retour-match di Londra. In Argentina ci sarebbero andati gli Azzurri, goodbye Don Revie, eri troppo fesso per farla in barba agli italiani (ma lo scornacchiato Don Revie, quasi subito, emigrò in Arabia, a caccia di petrodollari, beato lui…).

La Nazionale di Bearzot era una squadra profondamente rinnovata innanzitutto da Fulvio Bernardini. Il quale aveva letteralmente cacciato i due “mostri sacri” Mazzola e Rivera, fonti di eterne, estenuanti polemiche; aveva valorizzato il giovane talento Antognoni; aveva lanciato l’ariete Graziani; aperto le porte azzurre al roccioso Gentile, tutti uomini su quali Bearzot avrebbe fatto sicuro affidamento. Fulvio aveva altresì fatto giocare due atleti tanto bravi quanto sfortunati, i “difensori da corsa” Rocca e Roggi, vittime di gravissimi infortuni. Insomma, Bearzot si trovò a lavorare sul telaio di una formazione impostata da Bernardini: e al suo debutto come Commissario unico la Nazionale aveva già contorni ben definiti. Imperando in campionato la Juve e il Toro, Bearzot attinse a piene mani dai ranghi delle due mammasantissime del torneo, e al momento di salire sull’aereo per Baires, la lista dei ventidue per la Fifa comprendeva ben nove giocatori della Juventus e sei del Torino, più una “macedonia” di isolati pescati un po’ dappertutto. Dal bolognese Bellugi al romanista Paolo Conti, al laziale Manfredonia al milanista Maldera, eccetera eccetera. Ma il nocciolo della squadra era bianconero…

Brividi di terrore avevano percorso l’Italia all’annuncio del sorteggio, avvenuto in gennaio al Centro San Martin di Buenos Aires (che sarebbe poi stato il cuore dei Mondiali come centro stampa, faraonico e sontuoso ma bene organizzato). La manina (stramaledetta) del nipote di Havelange, il presidente della Fifa, aveva estratto dall’urna il nome dell’Italia assieme a quelli della Francia, dell’Ungheria, dell’Argentina. E subito tutti a dire che si trattava di un girone di ferro che avrebbe stritolato l’Italia come un biscottino di uova e farina. Per di più, alla vigilia della partenza per il Sud America, la Nazionale aveva pareggiato, oscenamente, all’Olimpico, contro la Jugoslavia, facendo esplodere l’indignazione dei giornali, sportivi e no, come sempre scatenati quando si tratta di darsi la zappa sui piedi. Perché i tifosi, cioè i lettori, non si divertono affatto a leggere insulti e rampogne diretti ai loro beniamini, vogliono vittorie (e questo i giornali non possono assicurarlo) e critiche costruttive. Ma noi in Italia sguazziamo soltanto nel pettegolezzo, nella fiera rampogna, nell’anatema.

Un giornalista che non abbia mai insultato nessuno dalle colonne del suo giornale si sente come una specie di mentecatto, si vergogna perfino ad andare in giro. Conclusione: dopo lo zero a zero con gli slavi, fiorirono sui più importanti quotidiani titoli di questo tenore: “Vergogna! Cosa ci andiamo a fare in Argentina?”. “Azzurri, restate a casa”. “Bearzot, dai le dimissioni”. Si partì in questa… calda atmosfera di entusiasmo e a Baires Bearzot tentò subito di isolare il più possibile la squadra, elevando attorno al ritiro, scelto da tempo, una compatta barriera di protezione. L’Hindu Country Club, a circa 28 chilometri da Buenos Aires, sembrava fatto su misura per assecondare i desideri di quiete del Ct. Si trattava di un vastissimo complesso residenziale, con campi da gioco, da tennis e da golf, un parco che non finiva mai. E una vasta costruzione con pochi accessi, facilmente controllabili dai severi, inflessibili poliziotti argentini. Non avrebbero lasciato entrare neanche una mosca senza il placet dei dirigenti azzurri.

Gigi Peronace, il simpatico personaggio che Franco Carraro aveva voluto al seguito della Nazionale come “public-relations-man”, doveva rivelarsi prezioso. Infaticabile e sorridente dispensatore di distintivi, bandierine, cravatte, foto giganti degli Azzurri, e scarse e insignificanti notizie, per oltre un mese fece da cuscinetto fra il Ct, i giocatori e la stampa. Era impossibile arrabbiarsi con Peronace: aveva un sorriso e una pacca sulle spalle per tutti; era maestro nel soffiare all’orecchio le più insulse baggianate con l’aria di svelare ghiotti segreti in esclusiva, ma sapeva altresì rendersi concretamente utile nei momenti più critici. Telefonando di persona ai giornalisti a Buenos Aires, al centro stampa o addirittura albergo per albergo, quando Bearzot lo autorizzava a comunicare, finalmente, qualcosa che valesse davvero la pena di essere reso noto alla stampa. Peronace, in fondo, ha sempre avuto un segreto per il suo successo: trattare tutti alla stessa maniera, dai numeri uno ai più modesti cronisti.

Tuttavia, anche da Baires, la stampa continuava a tuonare contro la Nazionale, con rare eccezioni. E quando, il 27 maggio, gli Azzurri giocarono alla “Bombonera”, lo stadio del Boca Juniors contro la squadretta di serie B del Deportivo Italiano, per l’ultimo, definitivo ritocco alla condizione degli Azzurri, scoppiarono altre furibonde polemiche.

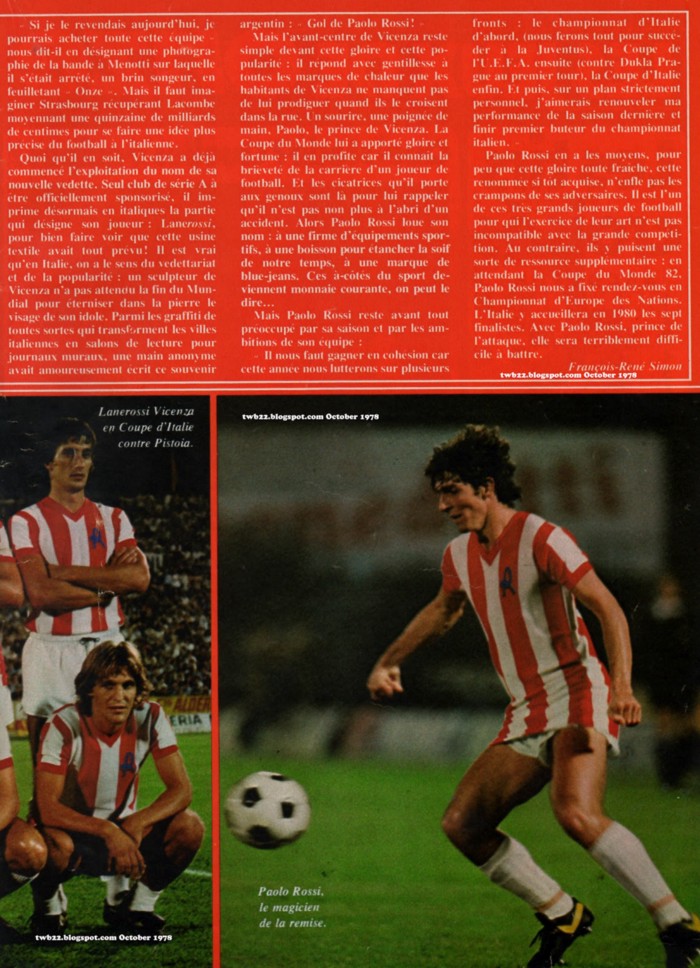

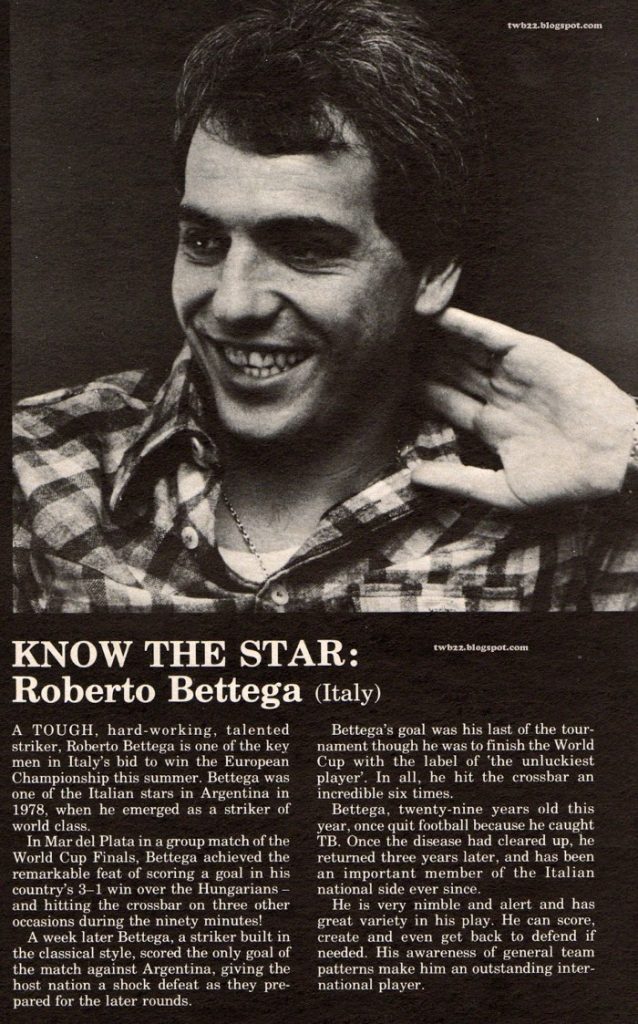

L’Italia, specie nel primo tempo con quella che avrebbe dovuto essere la formazione base, giocò malissimo, non riuscendo a segnare neanche lo straccetto di un gol. Poi Bearzot decise di includere Paolo Rossi al posto di Graziani, Cabrini invece di Maldera e Zaccarelli per Tardelli e le cose migliorarono, seppure non di molto. Bettega, con un ammiratissimo colpo di tacco vincente, salvò la faccia degli azzurri e il risultato: ma i dubbi, i molti dubbi, restarono, intatti. E invece i giornalisti non avevano capito niente. Non avevano capito, cioè, che il clima frizzante, stimolante, fresco di fine autunno che i giocatori avevano trovato in Argentina, era stato un formidabile antidoto alla stanchezza accumulata in Italia durante i logoranti mesi del campionato. Inoltre gli Azzurri, seccatissimi per le critiche eccessive che gli erano grandinate sul groppone, schiumavano di rabbia, a stento contenuta, nel confronto dei giornalisti. E giurarono di vendicarsi nel modo migliore: giocando un grande Campionato del mondo. Il che avvenne puntualmente…

Il 2 giugno 1978, nel civettuolo Stadio di Mar del Plata, l’Italia debuttò contro la temutissima Francia di Platini. Primo minuto, palla a Six, la velocissima ala sinistra dei transalpini. Con uno scatto bruciante Six lascia sul posto Gentile, vola verso la nostra area di rigore. Scirea accenna una sortita, si pente, rincula. Quanto basta a Six per superarlo in tromba e crossare al centro. Bellugi si lascia passare il pallone a un centimetro dalla testa senza intervenire, si avventa Lacombe e colpisce con bello stacco. Zoff guarda e ammira… il primo gol del “Mundial” 1978… L’inizio della fine? No, l’inizio della clamorosa galoppata degli Azzurri. Che si scatenarono letteralmente, pareggiarono con Paolo Rossi (che Bearzot aveva preferito ad un Graziani stordito, impacciato, clamorosamente fuori forma, così come Cabrini aveva preso stabilmente il posto che il povero Aldo Maldera aveva creduto fino all’ultimo fosse suo), vinsero con una zampata di Zaccarelli, subentrato ad un Antognoni fuori fase e spento. Entusiasmo alle stelle, frettolose e goffe marce indietro dei critici più severi e velenosi, apoteosi contro l’Ungheria, sbriciolata da un clamoroso 3–1, ed eccoci qualificati al secondo turno dopo due soli incontri.

A punteggio pieno, con cinque gol segnati e due subiti (uno su rigore, inesistente), con Paolo Rossi, Cabrini e Bettega innalzati al ruolo di stelle del mondiale, con gli italiani d’Argentina impazziti per l’entusiasmo. Un voltafaccia clamoroso, che ebbe larghissimo eco in Italia. Dove si videro, otto anni dopo le stesse scene che avevano caratterizzato il comportamento dei tifosi nel 1970, quando l’Italia guadagnò il diritto alla finalissima di Città del Messico. E dire che, per certi “competentoni” gli Azzurri avrebbero dovuto rinunciare al viaggio oltre Atlantico!

Ma eccoci alla vigilia di un incontro delicatissimo per molti lati, l’incontro con l’Argentina nello Stadio del River Plate, a Baires. Perdere o vincere non avrebbe avuto importanza né per gli azzurri, né per gli uomini di Cesare Menotti, anch’essi già qualificati per aver battuto, a loro volta, Francia e Ungheria. Ma era in ballo la sede dove disputare la seconda parte del Mondiale: a Baires per la squadra prima qualificata nel girone, a Rosario per la seconda. Gli argentini, ovviamente, ci tenevano moltissimo a restare nella capitale, per ragioni di tifo, di incasso, di tutto. Gli italiani non avevano ragioni altrettanto valide per opporsi a questo desiderio e tutti pensavano che, in fondo, un gesto di “amicizia” nei confronti dei padroni di casa sarebbe stato simpatico, E utile nel prosieguo del campionato.

Di qui, una nuova bagarre polemica. Bearzot si rifiutò di comunicare la formazione con le solite ventiquattro ore di anticipo, resistendo… eroicamente alle pressioni dei giornalisti anche nel corso di un pranzo di rappacificazione offerto da Carraro agli inviati in Argentina alla “Cantina di David”, il locale di un furbo calabrese che aveva fatto i miliardi servendo ai nostalgici dell’Italia spaghetti e pizza vagamente all’italiana. Non ci fu niente da fare: Bearzot fu irremovibile e allora tutti pensarono che ciò dipendesse dalla decisione, di far giocare i rincalzi per “agevolare” l’Argentina. E presero subito a circolare i nomi di Maldera, Graziani, Pulici, Zaccarelli, Paolo Conti: che avrebbero dovuto… dare via libera agli argentini capeggiati dal terribile Kempes.

Quello che accadde realmente all’Hindu Club nella vigilia alla partita con l’Argentina, non l’ha saputo nessuno. Indiscrezioni più o meno fondate parlarono di una specie di rivolta dei titolari, che si sarebbero ribellati all’idea di dover cedere il posto alle riserve nella tema di perdere lo stesso. Si disse che fu soprattutto il blocco juventino a fare la voce grossa ed a convincere Bearzot e il presidente Franco Carraro a tornare sulle loro decisioni, forti del prestigio guadagnato nelle due folgoranti esibizioni inaugurali del mondiale. Di certo, c’è soltanto che nel tardo pomeriggio del giorno avanti il match, Peronace, in assenza di Bearzot che si era negato ai giornalisti, fece questa sibillina comunicazione: “II signor Bearzot, dopo aver sentito il parere dei medici sulle condizioni dei giocatori, ha deciso di schierare contro l’Argentina la formazione migliore”. É giù una maliziosa strizzatina d’occhi. Nessuno capì l’antifona: e i giornali continuarono a parlare della squadra dei rincalzi, mentre era chiarissimo quello che Peronace aveva voluto dire, senza dirlo: avrebbero giocato loro, quelli delle due prime vittoriose esibizioni.

E fu esattamente così: l’Italia giocò contro l’Argentina una partita bellissima, sotto ogni aspetto ineccepibile. Passata in vantaggio con uno stupendo gol di Bettega, lo difese con acume tattico, con esasperata volontà di non cedere ai furibondi assalti di Passarella e compagni, cogliendo il terzo, prestigioso successo mondiale. Ma commettendo, forse un errore psicologico e pratico. Psicologico perché si alienò, ovviamente, molte delle simpatie degli argentini, costretti o a rinunciare a vedere dal vivo le partite dei loro beniamini, oppure a sobbarcarsi tre fastidiosi trasferimenti nella città rosarina, distante oltre 300 chilometri dalla capitale. Inoltre, per un capriccioso intrecciarsi degli altri risultati, gli Azzurri, che avrebbero voluto evitare di incontrare, nella seconda fase, sia i tedeschi sia gli olandesi, se li trovarono, invece, tra i piedi: assieme alla rivelazione del torneo, l’Austria di Krankl e di Pezzey… Insomma: una faticaccia inutile e controproducente anche se, come ebbe a dire Bearzot “l’Italia si era mostrata al mondo con le mani pulite, rifuggendo dai compromessi e dalle sottili alchimie diplomatiche”. Che, quando ci vogliono, ci vogliono…

Fu l’inizio della parabola discendente degli Azzurri. Stanchi, pareggiarono per zero a zero (con molta sfortuna, bisogna ammetterlo) contro una Germania Ovest chiusa ottusamente a catenaccio. Batterono per 1–0 l’Austria, grazie ad un gol di rapina del furetto Paolo Rossi, topparono contro l’Olanda. E qui bisogna chiamare in causa Dino Zoff, bravissimo nella fase iniziale del mondiale, stranamente incerto nella seconda tornata di partite. Battuto sempre da tiri a lunghissima gittata, il portierone juventino diede l’impressione di soffrire esageratamente i palloni scagliati da oltre trenta metri, quasi avesse qualche disturbo alla vista. Tanto che i giornali argentini scrissero a tutte lettere che “l’Italia, con Fillol in porta, avrebbero stravinto il Mundial”. Forse, avevano ragione…

Comunque, anche battuti dai tulipani, gli Azzurri avevano guadagnato il diritto alla finale per il terzo posto. Ma qui scattò la trappola arbitrale, astutamente montata a favore della squadra di casa.

Contro l’Olanda si giocò duro, anzi molto duro, da entrambe le parti, ma l’arbitro, lo spagnolo Martinez (giudicato il peggiore di tutto il Mondiale…) azzeccò con diabolica precisione le due ammonizioni azzurre che… avrebbero privato l’Italia di due giocatori base nella eventuale finalissima essendo già stati ammoniti in precedenza, quindi squalificabili d’ufficio. Vale a dire Benetti e Tardelli! E’ chiaro che l’Italia senza il suo centrocampo, sarebbe stata uno zuccherino per l’Argentina se avessero guadagnato la finale come invece non accadde.

Ed anche contro il Brasile fu una magra perché Bearzot, qui sbagliando grossolanamente, rimpiazzò i due assenti con lo spaesato Maldera (!) e con il fuori fase Patrizio Sala. Quindi tutti a casa.

Ovviamente, fu un ritorno in Patria senza pomodori, anzi con molti festeggiamenti. I giornalisti, che avevano montato un’altra ridicola caciara all’Hindu Club alla vigilia della partita con l’Austria perché Bearzot e i giocatori si erano rifiutati al dialogo, peccando, è vero, di cortesia, ma ripagando la stampa della stessa moneta tanto… generosamente spesa nelle critiche acerbe prima e addirittura durante il torneo, dovettero fare buon viso alle cattive accoglienze dei tifosi. Che, una volta tanto, se la presero con i giornalisti, invece che con gli Azzurri. I tifosi avevano capito meglio dei manipolatori dell’opinione pubblica che quella argentina era una Nazionale forte, nuova, ricca di energie fresche e di idee rivoluzionarie. Può darsi che sia sbocciata per caso, per il prorompente, inatteso affermarsi di due uomini chiave come Cabrini e Rossi. Può darsi tutto quello che volete, è pacifico che, nelle “canchas” argentine, il calcio italiano ha scritto una parola nuova nel gran libro della sua lunga storia.