Al Mondiale di Italia ‘90 l’Uruguay non è propriamente una delle favorite, eppure molti nutrono grandi aspettative sulla Celeste. Ci sono giovani promettenti, ma anche calciatori già formati, nel pieno della loro maturità, guidati dalla verve rivoluzionaria di Oscar Washington Tabárez. Contrariamente ai pronostici, però, gli uruguaiani sbagliano le prime due partite con Spagna e Belgio; riescono a ottenere una qualificazione agli ottavi come migliore terza agguantandola per i capelli, ma finiscono per scontrarsi subito – senza troppe armi da opporre, in verità – contro il muro dell’Italia padrona di casa.

Se quel Mondiale non fosse stato così disastroso per l’Uruguay, probabilmente Enzo Francescoli non sarebbe mai arrivato a Cagliari. Forse la Serie A gli avrebbe aperto le porte, prima o poi: magari uno di quei portoni principali, con gli intarsi preziosi. Invece, nella storia del principe deluso che sceglie l’isola perseguendo l’idea di un esilio autoimposto, uno dei moventi principali è proprio l’espiazione e la voglia di riscatto che seguono il Mondiale di Italia ‘90.

Solo tre cose non si discutono

L’eliminazione ha provocato un vero terremoto nell’ambiente Celeste. I calciatori che militano all’estero vengono accusati di scarso impegno; Tabárez di aver “ripulito” troppo il gioco, eliminando del tutto la garra; Paco Casal, il procuratore di quasi tutti i calciatori in rosa, di aver destabilizzato l’ambiente, con la sua presenza fissa nel ritiro, all’interno del quale si muoveva in completa libertà per mostrare e far incontrare ai suoi assistiti presidenti infatuati, allenatori affascinati, potenziali acquirenti.

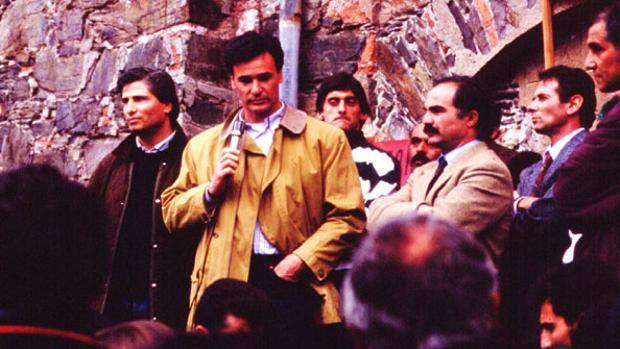

A Veronello, dove l’Uruguay si allena, durante quell’estate uno dei frequentatori più assidui è Tonino Orrù. È il presidente di una squadra reduce da due promozioni consecutive, dalla C alla A: il Cagliari. Sta perfezionando l’acquisto di Pep Herrera e Daniel Fonseca con Paco Casal, una trattativa iniziata nell’aprile del ‘90, a Stoccarda, quando Orrù e Carmine Longo, il direttore sportivo, erano partiti per seguire Ulf Kirsten, centravanti tedesco, ed erano invece rimasti folgorati dalla duttilità di Herrera e dalla freschezza di Fonseca. Durante la trattativa, come un fulmine a ciel sereno, Casal se ne esce con quella che sembra una boutade: «E se provaste a prendere anche Francescoli?».

Enzo Francescoli gioca nell’Olympique Marsiglia ed è una delle stelle più celebrate della Celeste. È arrivato in Francia nel 1988, acquistato dal Racing Club di Jean-Luc Lagardère, che voleva fare del primo storico club di Parigi una corazzata, e finì invece per trascinarla nel baratro della terza serie. Lì non si è mai davvero ambientato, perché «alle partite non viene mai nessuno, e nessuno parla di calcio durante la settimana». «Non senti neppure la paura di perdere».

Nei suoi sogni coltiva l’idea di una fuga, e l’Italia è uno scenario ricorrente. «Quando giocavo a Parigi incontrai due volte l’Avvocato (Agnelli, NdA), ma il Racing non mi lasciò partire». Con i bianconeri firma un precontratto, visiona anche alcune case a Torino. Prima che sbarcasse a Parigi, era stato anche un obiettivo del Milan. Il presidente Farina, con l’ambasciatore uruguaiano in Italia e Paco Casal, avevano fatto visita a Schiaffino per chiedere un consiglio sull’acquisto di Enzo. Ma Schiaffino non aveva avuto parole tenere, e non se n’era fatto più niente. Oltre alla Juve e al Milan, lo avevano seguito, senza successo, anche la Roma e l’Inter. Che potesse riuscire il Cagliari, una neopromossa, nell’intento di portarlo in Italia, sembrava utopia.

A risultare decisiva sarebbe stata, come spesso capita, la motivazione di Francescoli. «Conservavo la voglia di verificarmi nel “Campionato dei sogni”, anche inserito in una formazione qualsiasi. Così ho lasciato Marsiglia senza perplessità. Cambiavo vita. Andavo a lottare, stanco dei giudizi di troppa gente». «Ripetevano che ero discontinuo, poco potente, poco al servizio dei compagni, poco socievole, molto egoista». Senza la volontà di sfatare falsi miti, forse il Principe non avrebbe mai abbracciato la terra che, almeno etimologicamente, più somigliava al suo modo di stare in campo. La Sardegna deve infatti il suo nome a quello ancestrale dei suoi abitanti, s’ard, i danzatori delle stelle.

Prima della firma, gli emissari dell’OM e del Cagliari, oltre a Paco Casal, rimangono barricati in un hotel di Milano per 16 ore, perché c’è un intoppo economico che sta rischiando di far saltare tutto. Viene allora convocato il diretto interessato, la cui risposta è chiarificatrice, e definitiva: «Voglio venire a Cagliari». In seguito, Francescoli avrebbe detto «per me ci sono tre cose che non si discutono: la religione, la politica e il calcio. Cose in cui uno, che sia nel torto o nella ragione, difende pur sempre una causa».

Leggero come acqua

Francescoli atterra all’aeroporto di Elmas il 6 Luglio, accolto da un sentimento frammisto di incredulità e entusiasmo naïf, cartelloni di benvenuto scritti con la biro, sciarpe al collo. Per portarlo in Sardegna i fratelli Orrù si sono parecchio esposti economicamente: per ammortizzare i costi del trasferimento, l’OM accetta di giocare un’amichevole al Sant’Elia, una partita in cui viene abbattuto il record degli spettatori e che frutta seicento milioni di lire (finirà 4-3 per i francesi, con gol finale di Papin che vanifica la rimonta cagliaritana ispirata da gol di Herrera e Fonseca).

Di Francescoli, Gianni Mura scrisse che somigliava «a Flavio Bucci nel Marchese del Grillo». Del Don Bastiano sul patibolo, però, Enzo non aveva l’irruenza scomposta e caciarona che rientrerebbe nello stereotipo del sudamericano, ma un po’ di spirito rivoluzionario, quello sì. «La scelta più coraggiosa della mia vita? La feci nell’88, quando dissi di no ai militari uruguaiani e alla loro dittatura», disse Francescoli una volta. Poco prima del Mondiale di Italia ‘90 abbracciò la richiesta di Maradona alla FIFA sulla redistribuzione dei benefici economici anche tra i calciatori. «Maradona ha perfettamente ragione, si dovrà pur capire che siamo gli attori di questo affare». Diceva di essere “un socialista, un progressista”.

Il lustro della sua stella, quello che circondava il suo nome, nella cosmogonia cagliaritana era secondo soltanto a quello di Riva, anche ancor prima di scendere in campo per la prima volta. Con la maglia del River Plate aveva già segnato gol iconici, con la Celeste pesantissimi (come quello al Maracanã nella finale di Copa América dell’83). Era la quintessenza di un genio un po’ melancolico, splendente e al contempo fragile, complesso e cerebrale. Rappresentava una declinazione tutta personale del talento sudamericano, una visione alternativa di leadership e carisma rispetto a quella, ad esempio, di Maradona.

Le aspettative, ovviamente, erano altissime. Con l’OM, nell’ultima stagione, aveva segnato 11 gol e raggiunto una semifinale di Coppa dei Campioni, eliminati dal Benfica. Eppure, era un calciatore più associativo di quanto il pensiero comune riconosca a un fantasista.

Spesso partiva dalla fascia, in progressione, con il pallone attaccato al piede come se avesse un velcro. Sembrava che ogni dribbling, ogni tiro su punizione, ogni giocata avesse il tratto dell’ispirazione jazzistica, con una vena di minimalismo. In questo senso, se dovessimo paragonarlo ad un grande del jazz, Francescoli forse sarebbe stato Thelonious Monk.

Come se avesse in qualche modo anticipato le parole di Sergio Atzeni nel suo romanzo postumo e più celebrato, Francescoli passava sulla terra leggero come acqua che scorre. E l’acqua che scorre può essere distruttiva, letale; un po’ per volta, o tutta insieme.

I tempi del calcio non aspettano

L’esordio di Francescoli in Italia è datato 4 settembre 1990: secondo turno di Coppa Italia, a Lecce. I sardi escono umiliati, sconfitti per 4-0. Il primo gol, invece, a fine settembre, sul campo dell’Atalanta: una punizione col suo stile, a giro sopra la barriera. Poco prima del fischio finale rischia di segnarne un’altra, ma il Cagliari esce sconfitto, preludio a una parentesi senza vittorie che durerà per quasi tre mesi.

Claudio Ranieri gli affida, insieme a Matteoli, le chiavi del gioco dei sardi. Ma se la loro stella è opaca – e capita spesso, nei primi tempi – tutto il gioco della squadra ne risente. Francescoli aveva saltato praticamente mezza preparazione per una serie di problemi fisici: una tendinite, poi problemi a una coscia. Spuntano le prime critiche, c’è chi comincia a pensare che sia giunto a Cagliari per svernare. «I tempi del calcio non ti aspettano», dice lui ricordando quel periodo. Sembra che uno dei senatori della squadra sia arrivato addirittura a urlargli contro, a invitarlo a tirare fuori gli attributi. Secondo questa leggenda metropolitana, la risposta è stata un silenzio eloquente, accompagnato da uno sguardo impassibile.

«Ricordo che, il suo primo anno a Cagliari, non riusciva a rendere ai suoi livelli. Una volta mi disse: “Mister, se lo ritiene opportuno io sono pronto a farmi da parte”», racconta Ranieri nel suo Se vuoi provarci fallo fino in fondo. Nell’intervallo delle partite i massaggiatori dovevano fargli degli impacchi al polpaccio. La verità, che si sarebbe scoperta solo a fine stagione, è che stava giocando con una tibia incrinata. «Quando sono arrivato al Cagliari non riposavo da quattro anni (dal 1986 al 1990), ero stanco. Sono arrivato anche a dubitare di me stesso, perché la palla mi passava sotto al piede, oppure se provavo a dribblare da un lato il difensore capiva sempre in anticipo le mie intenzioni».

L’ambientamento è complicato sotto un sacco di punti di vista. Allora la Serie A era di sicuro il campionato più difficile in Europa, e ovviamente la modestia tecnica del Cagliari non aiutava. Inoltre, come a fare da metafora dell’intera situazione, in quei mesi la famiglia Francescoli alloggia in hotel perché non riesce a trovare una casa, proprio come Enzo il suo posto in campo. L’ambizione, e il prestigio, non possono mai essere risolutivi di per sé. «Ho sempre pensato che l’ambizione si sana a patto che si riesca a essere felici quando è giusto esserlo. Non puoi essere sempre proiettato in avanti».

Il Cagliari di Ranieri non gioca male, tutto sommato. Però non riesce a fare risultato, e staziona regolarmente all’ultima posizione fino a Natale. L’impressione che ho avuto, rileggendo gli articoli dell’epoca, è che ci fosse ben viva la tendenza ad accusare Francescoli di un impegno – e chissà, di un valore assoluto – inversamente proporzionale a quanto fosse costato il suo cartellino. «Ma chi l’ha visto, sinora, Francescoli?». Si comincia a dubitare anche della sua ambizione. «Forse l’unico calciatore uruguaiano senza garra», scrivono, «e forse anche un pizzico presuntuoso, poco abituato a lottare per salvarsi, in un piccolo club».

A una settimana dal Natale, il Cagliari recupera due gol alla Juventus, finisce 2-2, una classica disfatta della Juve di Maifredi, da una parte, ma anche una prova di tenuta mentale dei sardi. Mentre l’astro di Fonseca comincia a brillare di luce propria, quello di Francescoli si calcifica in una posizione satellitare. Nel frattempo Ranieri presenta addirittura le proprie dimissioni, che però Orrù rifiuta. Si affonda tutti insieme.

Nonostante ciò, il girone di ritorno del Cagliari è strepitoso, raccoglie più punti della Sampdoria che si laureerà campione d’Italia. Il risveglio della squadra, in parte, riflette quello di Francescoli, che segna un gol al mese: prima quello bellissimo al Torino, in volée di destro; poi di rapina, da vero centravanti, contro il Lecce, avventandosi sulla respinta di un tiro di Fonseca, dopo aver dato il la all’azione partendo dalla fascia (più tardi tenterà anche una sforbiciata simile a quella che lo aveva reso iconico con la maglia del River Plate, che il commentatore definisce “improbabile”); infine, a maggio, di testa a Marassi, contro il Genoa.

La lenta integrazione di Francescoli trova compimento di pari passo con l’amore per la città, per l’ambiente. «La Sardegna è un paradiso». Il trequartista uruguaiano riesce anche a trovare casa a Margine Rosso, una delle spiagge più belle di Quartu Sant’Elena, che è ancora oggi una delle immagini più vivide della Sardegna che Marco, il figlio di Enzo, ricorda, come mi dice in una piccola intervista fatta attraverso i messaggi privati di Twitter, oltre a «la scuola che frequentavo, la Piccola Accademia, e il Poetto».

Francescoli non frequenta solo i connazionali, anche se ha preso particolarmente a cuore Fonseca, ma anche le famiglie dei compagni italiani, e altre persone conosciute al di fuori del calcio. In questi legami umani si annida il senso profondo della parentesi cagliaritana di Francescoli: un periodo in cui la sua individualità si eclissa, per lasciare spazio al collettivo.

Il rapporto con il pallone

Quando, parlando di Enzo Francescoli, ci serviamo di concetti tipo la tristezza o la malinconia, in realtà, stiamo compiendo una forzatura retorica. Francescoli non è mai stato, nella sua parentesi italiana, un giocatore spumeggiante, ma non significa che fosse triste, nemmeno calcisticamente. Non aveva la sfrontatezza di Maradona, la stessa forza esplosiva, perché il suo passo era lieve, discreto.

Il contesto finì per forgiarne le prestazioni: mentre con l’OM giocava stabilmente nella metà campo avversaria, a Cagliari le frecce nell’arco di Ranieri erano soprattutto quelle del contropiede. E i difensori della Serie A erano molto più restii a lasciarlo fuggire in campo aperto.

Degli avversari non ha mai temuto la ruvidità, anche se non era un amante del fallo gratuito, con la premeditazione di far male: «Ci guadagniamo tutti da vivere tirando calci a un pallone; se rompi le gambe a qualcuno gli fai perdere il lavoro, e la possibilità di sostenere la sua famiglia».

I compagni di quegli anni ricordano piccoli dettagli della sua classe, di quelli meno appariscenti e per questo facilmente soggetti al dissolvimento. «Aveva tempi di gioco pazzeschi», ricorda Vittorio Pusceddu. «Difendeva la palla, faceva salire la squadra e poi liberava sugli esterni». Oppure disegnava dal nulla un passaggio tagliente per gli inserimenti dei centrocampisti.

Il controllo della palla, la maniera in cui la amministrava, la smorzava, come dicono in America Latina «la mataba», era una delle sue abilità più affascinanti. «Volava in alto, sembrava la stesse prendendo di testa, invece la stoppava con il petto», ricorda Oliveira. «Un giocatore normale colpisce di testa. Lui invece no: saltava, e col petto la faceva scivolare sul piede, poi tirava in porta». «Era un’anguilla».

«Gli allenatori lo sapevano», sembra quasi giustificarsi lui. «Non mi piaceva allenarmi. Non mi piaceva la parte fisica. Però stavo tre, quattro ore con il pallone tra i piedi». Lo sapevano, e lo lasciavano fare. Ranieri, Giacomini, Mazzone: non c’è stato allenatore, della sua parentesi cagliaritana, che ne abbia in qualche modo evocato l’indolenza. Tutti ne hanno sempre sottolineato, al contrario, la professionalità. Anche in questo Francescoli non era Maradona: non strizzava la maglia per mostrare il sudore di cui l’aveva intrisa, ma se ne stava in disparte ad affilare la punta dell’unica arma che sapeva di poter mettere a disposizione della sua squadra, e cioè il pallone.

La pazienza è la chiave del paradiso

La seconda stagione di Francescoli a Cagliari dovrebbe essere quella in cui alzare l’asticella delle aspettative, ma di quali non si sa bene: del rendimento? Del carisma? Della sua centralità nel progetto di squadra? Per i giornalisti dell’epoca, Francescoli è un enigma. Delle sue dichiarazioni, quando dice che vuole riprendersi dalla brutta annata passata, colpiscono i toni dimessi, «che non sai se è del grande atarassico, o del grande saggio».

Eppure la sua calma zen, la capacità di autocontrollo, l’atteggiamento accomodante ma anche intransigente («Ammetto ogni critica, basta che non guardate nel mio privato») ne fanno una specie di venerabile santone.

La prima partita della sua seconda stagione sembra quella della consacrazione. Al Sant’Elia è ospite la Sampdoria campione d’Italia. Nel primo quarto d’ora succede un po’ di tutto: segna Silas, Francescoli pareggia su calcio di rigore, un minuto dopo ancora Mancini porta avanti i suoi. La partita scivola fino al cinquantesimo, quando si realizza l’epifania, e Francescoli si concretizza per quello che è – ed è sempre stato, anche se più nell’immaginario dei tifosi che nelle contingenze.

Defilato sulla fascia sinistra, attaccato da Vierchowod, il trequartista uruguaiano gli lascia sfilare il pallone tra le gambe, toccandolo leggermente con l’esterno del destro. Poi gli bastano due passi, e due tocchi al pallone, sinistro, destro, una leggera pausa, prima di tirare a giro sul palo più lontano, e segnare quello che è probabilmente il suo gol più bello in Italia. «Quella partita me la ricordo bene», dice «anche perché presi una testata e sei punti di sutura…» (all’arcata sopraccigliare, come sottolinea un impeccabile, nei toni e nella mise, Giacomini a fine partita).

La seconda stagione sarà quella delle giocate migliori, più vicine all’idea di Francescoli che abbiamo oggi: certo, non sarà mai il calciatore ammirato a Marsiglia, quello dei colpi a effetto e dei filtranti, o dei tango negli spazi stretti, anche perché il ruolo in cui viene impiegato è diverso, da terminale offensivo a tratti, da seconda punta più spesso.

I suoi calci di punizione però sono sempre magistrali: qua, contro il Genoa, lascia Braglia basito; con il Lecce, anche aiutato da un inchino di Nardini, quasi metaforico, si ritaglia un cammeo di lusso sigillando il 4-0 interno. Ma l’astro di Francescoli comincia a brillare anche per gli assist illuminanti, per i corridoi disegnati, come questo contro il Genoa; oppure per le giocate individuali, quasi oniriche, come questa con la Fiorentina.

L’ultima perla della sua seconda stagione è quella in casa dell’Ascoli, che sancisce la retrocessione dei marchigiani e, di fatto, pone il sigillo sulla salvezza del Cagliari. Matteoli lo lancia in profondità: Francescoli controlla con la coscia, quel tipo di controllo orientato che lo rendeva unico, tagliando fuori il portiere in uscita. Ma il difensore riesce a sfiorare il pallone allungandone la traiettoria: proprio nell’istante in cui sembra impossibile indirizzare il pallone verso la porta, Francescoli si avvita su sé stesso, indirizzandola verso il palo opposto. Con la leggerezza gravosa di chi sa di poter piegare il destino alla sua volontà, se solo volesse.

Un lunghissimo Farewell Tour

L’ultima stagione di Francescoli a Cagliari è quella in cui, in un modo o nell’altro, finisce un’epoca. È il momento in cui gli Orrù, che in Sardegna hanno avuto la fortuna di poterlo – e l’acume di saperlo – portare, lasciano la società nelle mani di Massimo Cellino. «Mi risulta che il Cagliari negli anni passati pagasse trecentomila dollari a stagione», dice appena insediato, incalzato sul rinnovo del contratto di Francescoli. «Ora scopro che per i prossimi due anni dovrei sborsare quattro miliardi e mezzo. Dovremo ridiscuterne».

E non è nemmeno il primo sentore di un’acredine. Il rapporto tra il presidente e l’uruguaiano sarà sempre quello che ci si aspetta tra un presidente e un calciatore, un rapporto formale, senza grosse dichiarazioni d’amore, ma neppure punzecchiature. Solo tredici anni più tardi, quando Francescoli tornerà nell’isola, si vedrà qualche sfumatura d’affetto.

«Vivevo a Miami quando anche Cellino si è trasferito là», mi racconta Marco, «mi ha visto giocare e mi ha proposto di venire a Cagliari». Era il 2006, e a distanza di tredici anni il nome di Francescoli, nell’isola, evocava ancora rispetto, fascino, familiarità. «Sono consapevole da sempre, da quando ho iniziato a giocare a calcio, che ci sarebbero stati paragoni, anche se chiaramente sapevo che io sono io, mio padre era mio padre. A Cagliari, però, è stato più facile adattarmi», continua Marco, quando gli chiedo perché, per esempio, non Buenos Aires. «Perché la gente di Cagliari è sempre stata molto gentile, molto amorevole con noi».

«Un uomo finisce con l’appartenere alle proprie abitudini», dice in questa stagione Enzo, «e io, quando infilo la maglia rossoblù, provo la stessa emozione di quando indossavo la divisa Celeste. Oggi è il Cagliari la mia Nazionale (in quel periodo Cubilla non convocava, anche a titolo di rappresaglia per il deludente Mundial italiano, calciatori che militavano in Europa, NdA). Seguirei i compagni anche in C». Il senso di appartenenza di Francescoli è totale, poggia i presupposti su alcuni artifici retorici anche banali, su certi cliché abusati: indossava la maglia a pelle, senza barriere anche quando faceva freddo, «per sentire i colori», diceva a Mazzone. «Non sopporterei mai di andare in tribuna con le tasche piene di soldi, come capita a certi colleghi delle società miliardarie».

Non ho mai avuto l’impressione che Francescoli si trovasse troppo a suo agio nell’essere il pesce grande nel piccolo stagno, come si dice. Anzi, al contrario, è come se stesse aspettando l’occasione in cui lo stagno, non in maniera estemporanea o magica ma gradualmente, e anche grazie al suo apporto, potesse assumere i connotati più adatti alla dimensione del pesce, dei pesci, che vi nuotavano. Senza Francescoli, forse, e senza il contesto che era riuscito a crearsi intorno, il Cagliari non avrebbe mai raggiunto la Coppa UEFA.

Le ultime quattro partite di Enzo Francescoli non sono soltanto la coda malinconica, a posteriori, della sua esperienza cagliaritana. Sono anche il coronamento di un ciclo assurdo con il quale i sardi conquistano l’Europa, e anche il perfetto compimento del suo “farewell tour”.

A inizio maggio, contro l’Udinese, sbaglia un rigore. Una settimana più tardi, però, a Torino, brilla in un cinque a zero sanguinoso per i granata: ruba palla a Fusi, si invola verso Marchegiani, difende il pallone dal ritorno del difensore e segna. «È il calcio che si gioca in paradiso?», chiede il cronista a Mazzone, stupito dal lucido cinismo con cui il Cagliari sta concretizzando gli sforzi di una stagione intera, occupando un posto in classifica lontano dai pronostici. «No, questo è il calcio che si gioca all’inferno», risponde l’allenatore romano.

Si ripete con il Milan, la settimana successiva, arpionando in controbalzo un bel lancio di Herrera; e ancora con il Foggia, in mischia e con la fascia da capitano al braccio, prima dell’atto conclusivo, il 4-0 con cui il Cagliari «sale sul treno dell’Europa». Matteoli lancia e Francescoli, riabilitato anche nella narrativa che lo coinvolge, «si esibisce in uno dei suoi numeri di gran classe», saltando il portiere e insaccando. Il dito, puntato verso la curva dietro la quale, sul tabellone, la scritta UEFA in grossi pixel prende forma, è il riconoscimento a un pubblico che non l’ha mai abbandonato, sempre sostenuto, profondamente cambiato.

Una gioia effimera

«L’aspetto più gratificante non è tanto che parlino bene della sua carriera, ma che gli riconoscano – e mi continuino a ripetere – che è sempre stato un esempio fuori dal campo, come calciatore e soprattutto come persona», mi confessa Marco quando gli chiedo se lo sorprenda ancora l’affetto che la città di Cagliari, oltre ai tifosi del Cagliari, tributi a suo padre, e di riflesso a lui. «È chiaro che avesse sognato di giocare nella Juventus, o nel Milan; però non si è mai pentito di venire a Cagliari».

«Se il livello che ho avuto l’ultima stagione di Cagliari, e di Marsiglia, lo avessi dimostrato con la Juve o il Milan, oggi sarei in Italia quello che sono per i tifosi del River» ha dichiarato Francescoli a fine carriera, con lucidissima onestà intellettuale forse mista a un pizzico di rimpianto. «Il fatto è che la trascendenza di un calciatore si magnifica a secondo della maglia che indossa. Ma non mi pento di niente, solo dico – umilmente – che se fossi arrivato a una grande, le cose sarebbero state più importanti per me».

Dopo tre stagioni al Cagliari, Francescoli sceglie di andarsene. Oppure, come mi suggerisce il giornalista cagliaritano Vittorio Sanna, «nessuno gli chiede di restare». Gli sarebbe piaciuto giocare la Coppa UEFA che aveva aiutato il Cagliari a conquistare? Se fosse rimasto, i sardi sarebbero riusciti a spingersi ancora più in làdella semifinale, persa con l’Inter? «Gli ho chiesto spesso perché la decisione di Torino», mi dice Marco. «Mi disse che aveva molto a che fare con il fatto che ci fosse Aguilera». E poi anche il Torino, fresco vincitore della Coppa Italia, avrebbe giocato la UEFA. E chissà, magari c’era anche la volontà di togliersi un capriccio, di vivere la città che l’avrebbe potuto accogliere dieci anni prima, però sulla sponda opposta del Po.

Cinque mesi più tardi, però, il “Pato” Aguilera sarebbe tornato in Uruguay, precedendo di un semestre l’addio di Francescoli all’Italia.

Tre anni non sono per niente un tempo breve, nella carriera di un calciatore. Quelli che Francescoli ha trascorso in Sardegna, nel cuore del suo apice calcistico, camminando sulla terra leggero, gli hanno permesso di rendere i suoi tifosi felici, orgogliosi.

«Non so definire la parola felicità», scrive sempre Atzeni in un altro passaggio del suo romanzo. «Credo di aver sperimentato momenti di gioia intensa, da battermi i pugni sul petto, al sole, alla pioggia o al coperto, urlando. […] È la felicità? Così breve? Così poca?».

Fabrizio Gabrielli