Erano le tre del pomeriggio, faceva freddo e pioveva. Battemmo noi la palla al centro e poi passarono diciannove minuti. In 19 minuti si combattono poco più di sei round di boxe, in 19 minuti Paavo Nurmi correva sette chilometri, in 19 minuti io presi il primo gol della partita, segnò un tale Lucien Laurent, Francia 1 Messico 0, il primo gol nella storia dei Mondiali di calcio. Voi oggi ancora impazzite per i Mondiali, io impazzii dietro quel pallone lì.

Lo raccolsi dalla rete e pensai a mio padre, Manuel Bonfiglio García. Anzi. Il generale Manuel Bonfiglio García. Prima che partissi per l’Uruguay mi aveva detto: “il Messico lo puoi servire con le armi ma anche parando un calcio di rigore”. Lui aveva scelto le armi, io invece avevo preso gol. Mio padre si occupava della paga delle truppe di Álvaro Obregón, eravamo nel pieno della nuestra Revolución. Obregón si era unito a Carranza contro Zapata e Villa, poi era stato presidente fra il ’20 e il ’24, riforme agrarie, alleanza con gli Usa, politica anticlericale, ecco chi era Obregón. Noi, i Bonfiglio, di chiare origini italiane, stavamo tutti dalla sua parte.

Sotto le armi, con la sua abilità nel tenere i conti, mio padre riuscì a far nascere squadre di calcio legate all’esercito.

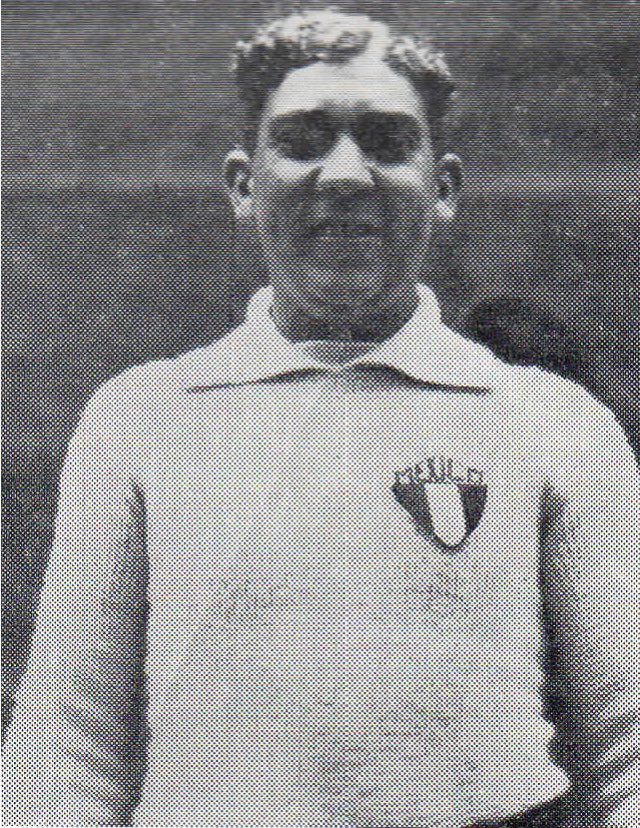

Avevo imparato così a starmene tra i pali, per questo presi una divisa anch’io, obbedire e farsi obbedire, guidare ed essere guidati, militare e portiere, per me quasi una cosa sola. Ho giocato con l’Esparta, il Cuenta y Administración, il Guerra y Marina, finché mi dissero che dovevo passare al Marte, la squadra cara ai generali. Che io lo volessi o no, pareva non fosse importante per nessuno. Così nel ’28 andai alle Olimpiadi, Amsterdam, Olanda, l’Europa, 24 giorni di viaggio, e due anni dopo i Mondiali. Quando nel ’30 cominciò il campionato, le violenze in Messico erano quasi del tutto finite.

A Estación Ortiz, nella regione di Sonora dove sono nato, gli indios yaquis mi chiamavano Yori, come facevano con tutti i bianchi o i mestizos. Zapata era morto, Villa era morto, pure Obregón ormai era morto, ma il Messico era vivo, perché il Messico non muore mai.

Dopo la sconfitta per 4-1 con la Francia, i giornali messicani scrissero che eravamo male alimentati, a dire la verità io stesso non avevo il fisico del portiere, alto 1 metro e 74, con qualche chilo in esubero. Mi tennero fuori per la seconda partita, al mio posto contro il Cile giocò Isidoro Sota, ma alla terza c’ero di nuovo io. Contro l’Argentina. Eravamo già sotto per 3-0 quando l’arbitro fischiò per loro un calcio di rigore.

Quando dico arbitro, non credetemi fino in fondo. A quei Mondiali non ce n’erano a sufficienza, così il fischietto lo diedero al ct della Bolivia, Ulises Saucedo, che da ragazzo aveva studiato a Londra, la casa dei maestri, e dunque passava per un grande intenditore. Dicevo del fischio. Minuto 23. Fu allora che ricordai per la seconda volta le parole di mio padre, sulla patria che puoi servire in quei due modi. Fernando Paternoster sistemò il pallone a undici metri da me e quando prese la rincorsa io mi lanciai a servire il Messico. Stesi una mano e parai il rigore. Il primo nella storia dei Mondiali.

Paternoster più tardi raccontò di averlo sbagliato di proposito, di avermelo tirato addosso per cavalleria, per non infierire giacché vincevano 3-0. Ah sì? E allora perché dopo ne fecero altri tre? Quando tutto fu finito, negli spogliatoi si fece avanti un uomo. “Lei è Oscar Bonfiglio Martínez?” – mi domandò – io non avevo ancora fiato, ma mossi il capo, e lui proseguì “lei oggi è stato un eroe”.

Lo guardai meglio, tese la mano e si presentò, era Carlos Gardel. “Vorrei regalarle qualcosa”, disse, “mi chieda qualsiasi cosa”. Onestamente non sapevo. Non in quel momento. Non lì. “Maestro”, gli risposi, “mi canti un tango”. E a cappella, lì davanti a tutti, Gardel intonò Volver.

Eroe, l’argentino Gardel mi aveva chiamato così.

Mio padre ne sarebbe stato fiero.

Angelo Carotenuto