Dormiva sotto al poster del “Charles Buchan’s Football Monthly”, e aveva sempre le scarpe consumate per i calci che tirava in continuazione alla palla, era il bambino George Best. Quello che «Per cinque anni, dall’inizio del 1966 alla fine del 1970, fu nell’insieme il migliore di tutti, il giocatore di maggior talento sulla faccia della terra».

Gol, dribbling, progressioni, equilibri, in una disparità che lo metteva al riparo dal conformismo calcistico, era il sessantotto in campo e fuori, con la stessa esuberanza, con la stessa identica assenza di moderazione, come saltava le difese avversarie così liberava la sua ossessiva sete alcolica, come si elevava sugli altri in campo così fuori era al di sopra di ogni immaginazione. Superava un uomo anche due volte per la bellezza del gesto, regalando al calcio un’assurdità che ha completamente perduto. «Aveva una tale sensibilità nei piedi che uno dei suoi giochetti preferiti era mettersi una monetina da un penny sulla punta della scarpa e farla saltare dentro il taschino della giacca». Era il nemico del calcolo, e questo oggi lo terrebbe fuori dai campi e dalla tivù. Non era solo un uomo di fascino – capelli lunghi, basetta e fossetta sul mento a incorniciare una mascella da telenovela che parlava al suo tempo – non ha mai smesso di farlo –, era anche un uomo intelligente che sapeva con enorme ironia prendersi gioco di quel tempo che lo amava incondizionatamente, che lo aveva sposato e di cui lui abusò, persino quando ormai il suo fascino era ridotto a un ricordo e le sue promesse consumate, smentite, sorpassate, trovò sempre un mucchio di gente ad amarlo.

Era un guascone, George Best, uno capace di imprese assurde: compiute in nome di una gloria o di un banale desiderio da soddisfare, uno sfacciato con la vita e con le regole, con il calcio e con la normalità.

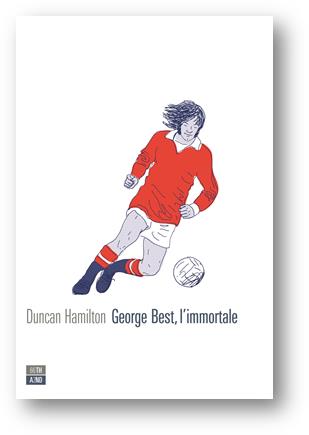

Era fuori dai cardini, per questo siamo ancora qua a cantarlo, a quasi quindici anni dalla sua morte (25 novembre 2005) attraverso il libro di Duncan Hamilton “George Best, l’immortale” edito da 66thand2nd.

Non è mai stato un semplice calciatore, pochi sanno che dipingeva, amava Wilde, era torero e rock-star, filosofo e beat, playboy e icona, attore e mago: «Dopo aver raccolto un rinvio del portiere portò la palla a bordocampo, davanti ai suoi ospiti in prima fila in tribuna. Si fermò, li salutò e mise un piede sulla palla in attesa dei difensori. In tre puntarono simultaneamente su di lui.

Seguì qualcosa di più di un gioco di prestigio: con eleganza fece rimbalzare la palla tre volte sulle loro gambe, li scavalcò con un pallonetto e gli girò intorno per recuperarla. Poi si voltò, sempre palla al piede, e fece un inchino ai suoi amici. Nemmeno Houdini riusciva a liberarsi a quel modo». Poi apparve come un Cristo tumefatto, nella foto di “News of the World”, e disse: «Non morite come me». Era stropicciato, eroso dai laghi di alcol che aveva prosciugato, prima per timidezza poi per ossessione. In quella foto la sua bellezza era un rivolo, i suoi titoli erano arrugginiti, le sue imprese parevano inutili, aveva consumato due fegati in una vita sola, si era mostrato vecchio e malato per scendere ancora una volta nell’area avversaria e segnare col favore dell’intero stadio, avversari compresi, gli stessi che affollarono il suo funerale con le maglie delle proprie squadre che si aggiungevano a quella del Manchester United e dell’Irlanda, le sue. Best fu il fascino che giocava a pallone, portò allo stadio chi non aveva squadra e chi non sapeva cosa fosse il fuorigioco di posizione, e si convinse – purtroppo – che poteva fare tutto: uscire con Miss Mondo e continuare a segnare, bere e non rallentare la propria corsa, ignorare compagni e allenatori e trovare sempre la maglia da titolare.

Impossibile non amarlo ma di troppo amore c’è finito male, inseguendo il proprio personaggio a discapito dell’uomo, e se persino uno come Pelé avaro di complimenti e all’opposto per stile di vita e pensieri lo adorava allora non c’era altro da fare, una storia scritta di sbieco, che doveva andare così, con la sofferenza – enorme – finale.

Si pensava un supereroe, «Continuo a pensare di avere venticinque anni», e infatti ha avuto un funerale da capo di Stato e un aeroporto (quello di Belfast * ) a suo nome, Hamilton – ormai divenuto uno specialista di biografie di campioni dopo quelle su Brian Clough e Harold Larwood – in questo libro prova a tenere tutto: la vita privata e quella pubblica, le difficoltà iniziali, l’ammirazione per Alfredo Di Stéfano e Pelé, l’affetto della signora Fullaway, lo sguardo di Bob Bishop, la consapevolezza di Matt Busby, il successo e il declino, e riesce a non essere ingoiato dal personaggio Best, con giusta distanza ne restituisce i dettagli di una esistenza che sarebbe piaciuta a Jack London, azzannata fino all’ultimo istante, correndo a zigzag sulla fascia anche nel suo letto al Cromwell Hospital di Londra.

* La città è Belfast, il mito George Best. Il migliore. Da qualche giorno il suo nome e la sua vita estrema hanno guadagnato l’insegna dell’aeroporto cittadino. L’ala che fece la storia se ne starà a guardare aeroplani salire e scendere. Partenze, arrivi, sorrisi, pianti, baci. E lui in mezzo come sempre. Dritto e sognante, svagato e felino. “Signore e signori stiamo per arrivare al George Best Belfast City Airport”. Gran bella idea incrociare un mito con un punto di partenza e approdo. Far correre da bocca a orecchio, far suonare, passare la sua storia: georgebest, fondere tutto insieme, come i suoi lati diversi: ambiguità e bravura, fantasia e amarezza. Chi è George Best?

Chiederà qualche ignaro turista passando e, dopo aver sorriso e ringraziato, l’hostess di turno comincerà il racconto. Magari qualcuno lo scriverà sulle porte dei bagni. Qualcun altro ne parlerà durante il viaggio. Insomma, George starà nella testa della gente.

Best è stato poesia e sregolatezza, dribbling e bevute, un ragazzo che ha troppo vissuto senza badare al prezzo da pagare. C’è anche chi protesta perché vede in lui solo un alcolizzato capace di sprecare due fegati in una vita sola, ma è moralismo basso. È stato prima di tutto un grande giocatore, una grande ala destra, fra le migliori che il calcio abbia avuto. Al Manchester United ne sanno qualcosa. E se per una volta si cede a un calciatore l’onore di un capo di stato non c’è nulla di male. Piacevole anomalia. In fondo ha fatto sognare e dimenticare pioggia e pomeriggi bui. Era un sogno che si è riprodotto e perso in diverse generazioni. Ha stupito e deluso, salendo e scendendo dal trono dei vincenti. Ha sconfitto Eusebio e il suo Benefica (4 a 1 a Wembley). Vinto il pallone d’oro (1968).

È stato la prima pop star del calcio, fondendo look, musica, vita e sport. Svagato, ribelle, giovane. Per sempre. Quelli come lui non invecchiano mai, per quante volte ci faranno vedere quella sua foto agonizzante in un letto d’ospedale, dove c’è un uomo denutrito, giallo e barbuto con gli occhi teneri e sconfitti da Bambi, noi risponderemo sempre contrapponendo quella di un ragazzo capelli folti, frangetta Beatles, maglia rossa numero sette maniche lunghe senza sponsor, pugni chiusi, che dribbla ogni cosa gli si pari davanti e va sul lato estremo del campo per crossare, oppure sceglie proprio alla fine di accentrarsi, umiliare l’ultimo difensore, tirare e segnare. Un gatto, pazzo. Una star obliqua, per questo vera. Un’ala dolente e talentuosa. Un esempio sbagliato da ammirare comunque. Pensate a Steve McQueen e alla sua moto, a James Dean e alla sua Porsche, per quanto ci possano raccomandare di non guardarli e non seguirli, è a loro che pensiamo quando stiamo per scartare di lato e fuggire, quando vogliano uscire dalla normalità e dimenticarci di tutto. Ecco, questo era George Best: una fuga.

Ora il suo nome sarà sulle porte d’ingresso di chi sta scappando o di chi ha deciso di volare su una nuova vita, di chi approda in una terra straniera come il passato glorioso di un mito. Sempre da scoprire, continuamente pronto a farsi raccontare. Buon viaggio amico. Parola di George Best. Uno specchio per guardarsi e riflettere mentre si sta svoltando. Una vita divisa. Quasi un bivio. Una buona compagnia in un posto di passaggio. Una pacca sulla spalla da un improvviso, allegro, dissacrante passeggero immobile. Il cielo di Belfast ha scelto bene dove guardare: laggiù fra la verde Irlanda dove c’è un punto rosso che non sta fermo un momento.

Marco Ciriello